| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Der Gegner jedes Planes ist die Realität

Karpaten quergebürstet: Von Tal zu Tal

Von flexiblen Längenmaßen und dehnbaren Haltbarkeitsbegriffen

Abflug über Sheremetyevo

Auf dem Trockenen I

Fortuna ist uns hold

Vorwärts in die Vergangenheit

Schlafende Hunde bellen nicht

Auf dem Trockenen II

Die unglaubliche Reise in zwei verrückten Bussen

Praktische Tipps

* * *

- Dieser Reisebericht kann als Fortsetzung von "Hart auf der Grenze VII: Der Wald hinter Dukla" gelesen werden. Zwischen dem damaligen Endpunkt Nova Sedlica und dem diesmaligen Startpunkt Ubl'a liegen knapp 25km.

* * *

Der Gegner jedes Planes ist die Realität

28. Juli

"Im gebirgigen Teil Transkarpatiens ist der Winter kalt und der Sommer kurz und kühl", behauptet der Einleitungstext in der "Touristischen Karte der Zakarpats'ka Oblast'". Weiter heißt es: "Die durchschnittliche Temperatur beträgt im Juli 20 Grad, in den Bergen 6 bis 13 Grad." Als wir im April die Schlafwagenkarten ins ostslowakische Humenne buchten, sprach nicht viel dagegen. Munter konstruierte ich ehrgeizige Routenvarianten von der slowakischen Grenze bis nach Rachiv kurz vor der rumänischen Grenze, und unterstellte dabei, dass - wie sonst üblich - alles unter 20 Kilometer pro Tag keine Wanderung ist.

Je näher die Abreise rückte, desto mehr verfestigte sich aber die Wettervorhersage aber auf Werte um die 30 Grad im den Tälern. In den Höhenlagen - üblicherweise 900-1500 Meter - lief das immer noch auf Werte jenseits der Komfortgrenze hinaus. Als erste Konsequenz strichen wir die längere "Nordvariante" durch den Uzhansky-Nationalpark aus dem Programm.

Als wir am Mittag des 28. Juli im slowakischen Grenzort Ubl'a aus dem Bus fielen, fauchten uns 28 Grad ins Gesicht. Nach knapp zwei Kilometern erreichten wir den Grenzübergang ins ukrainische Maly Berezny*. Wir waren die einzigen Fußgänger. Der slowakische Polizist war nur neugierig, was wir vorhatten, und wollte offenbar auch gerne sein Englisch vorführen. Die Ukrainer waren wortkarg, aber dafür umso bewaffneter. Binnen 18 Minuten hatten wir die Grenze passiert. Die Autos sahen nach ungefähr zehn Mal so viel Wartezeit aus.

*) Für die Umschrift des "Ukrillischen" in lateinische Buchstaben gibt es zig Varianten. In diesem Bericht wird der an die angelsächsische Umschrift angelehnten Variante aus der Wanderkarte gefolgt.

Von der roten Wanderwegmarkierung, die uns über einen Hügel nach Veliky Bereznyi führen sollte, war seit der Grenze nichts mehr zu sehen. Wir bogen auf gut Glück auf einem Trampelpfad nach Nordosten ab - nicht ganz falsch, aber einige hundert Meter zu früh, wie sich später herausstellte.

Veliky Berezny wirkte alles andere als charmant. Die ukrainische Klassifizierung für derartige Orte, "Siedlung städtischen Typs", trifft es ganz gut: Protzige Behördenbauten, in die Jahre gekommene sowjetische Ladenzeilen und ein heruntergekommenes Ehrenmal für die Rote Armee - und am Ortsrand noch Dorf. Wir versorgten wir uns mit dem Nötigsten - Geld aus dem Geldautomaten, Wasser und ukrainischen Prepaid-SIM-Karten. Dabei lernten wir, dass man das Guthaben am einfachsten über allgegenwärtige Bareinzahlungsterminals aufladen kann. Diese Erkenntnis verschaffte uns ein ukrainisches Pärchen am Nachbartisch in dem Cafe, als wir zunehmend genervt an unseren Handys herumfummelten.

Veliky Berezny ist so groß, dass die Einwohner mit dem Auto fahren müssen, um ans Flussufer zu kommen.

Sauber leitete uns die rote Wanderwegmarkierung anschließend nach Osten über den Fluss Uzh in den Wald, wo es wohltuend kühl wurde. Dort bekamen wir auch Begleitung: Der Hund eines Bauwagenbewohners suchte wohl etwas Abwechslung und war auch durch gutes Zureden in sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Sprachen nicht davon abzubringen, uns zu folgen.

Auch die folgende "Karpatenschlacht" änderte das nicht: Auf denkbar schmalstem Pfad ging es durch brombeergeschwängerten Buchenwald nach oben. Immerhin: Die Markierung war hier einwandfrei in Schuss, auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht.

Der Kleine Schweißvogel: Er war total fasziniert von meinen Rucksackgurten.

Auf dem Kamm angekommen, kündeten Hautabschürfungen an Beinen und Armen von "Wandern mit Körpereinsatz". Als wir eine Freifläche erreichten, ließen wir uns einfach fallen und beschlossen, dass die Etappe hier zu Ende ist. Der Hund drehte noch ein paar Runden, während wir das Zelt aufbauten, und verschwand dann unauffällig.

Technische Daten: 14,6km in 6:50h brutto

Karpaten quergebürstet: Von Tal zu Tal

29. Juli

Angesichts der Temperaturen hatten wir uns am Vorabend auf Wecken um sechs Uhr verständigt. Um 7:30 waren wir schon unterwegs. Eine Stunde später standen wir vor der Berghütte Yavirnyk, über deren Grad an Öffnung für Publikumsverkehr nur widersprüchliche Angaben zu finden waren. Der Wirt winkte uns jedoch heran und bot uns Wasser und einen Kaffee an. Die Hütte war offensichtlich nicht fertig saniert, aber übernachten könne man dort schon jetzt, sagte er. Im Gastraum fehlte es jedoch noch an Stühlen und Tischen. Die Berghütte steht auf den Fundamenten einer Berghütte des tschechoslowakischen Wanderverbandes aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, die erst 2015 abgebrannt ist.

Auf dem Balkon steht kein Wachmann, sondern eine Schwejk-Puppe.

Gestärkt machten wir uns an den ersten 1000er unserer Reise heran, den Yavirnyk (1072m). Der war aber unspektakulär, so unspektakulär, dass es kein Foto von der nicht vorhandenen Aussicht gibt. Immerhin sahen wir hier zum ersten Mal, was die baumlosen Hochflächen der Karpatoukraine charakterisiert: Blaubeeren.

Durch Blaubeer-Bienenweiden

Abstieg nach Chornoholova

Lehmziegelhaus in Chornoholova-Oberdorf

Naive Bauernmalerei?

Russischer Bär (der heißt wirklich so!)

Am späten Vormittag hatten wir alle mühsam erkämpften Höhenmeter wieder verloren und erreichten das Dorf Chornoholova. Dort stärkten wir die örtliche Wirtschaft - erst die eine, dann die andere. Hier lernten wir von einem extrem segelbeohrten Gast, dass es völlig egal ist, ob wir tschechisch, polnisch oder russisch sprechen - die Einheimischen würden ja schließlich auch nicht ukrainisch sprechen, sondern "po nashemu" ("auf unsere Art"). So ähnlich hatte es uns auch schon der Wirt der Yavirnyk-Hütte erzählt. "In Kiew hat man mich nicht verstanden." Ich verzichtete auf die Frage, ob da nicht möglicherweise auch die überzähligen Zischlaute aus seinem lückenhaften Gebiss eine Rolle gespielt haben könnten.

Das Kulturhaus von Chornoholova

Von Chornoholova nach Bukovtsiovo legten wir eine Entspannungsetappe auf der Straße ein. Der Autoverkehr war sehr bescheiden - kein Wunder, bei Durchschnittsverdiensten im unteren dreistelligen Euro-Bereich ist der Benzinpreis von umgerechnet knapp einem Euro "teuer". Viele Haushalte auf dem Lande haben auch gar kein Auto; wir sahen zahlreiche Häuser, zu denen kein Fahrweg führt.

"Take only pictures, leave only footprints"?

Massen-Sit-In von Bläulingen am Straßenrand

Bukovtsiovo machte einen merkwürdigen Eindruck. Laden und Kneipe hatten offensichtlich schon vor Längerem geschlossen.

Kein Bedarf an Waren des täglichen Bedarfs?

An der Holzkirche machten wir eine Pause. Das Kloster, das südlich der Straße am Hang hängen sollte, hatten wir irgendwie verpasst. An der Kirche tauchte plötzlich ein Junge auf. Er setzte sich auf Bank neben mich und fand Interesse an meinem Fernglas. Später trafen wir ihn wieder: Völlig schamlos bettelte er uns um Zigaretten an. Dann sahen wir die Eltern im Garten unterhalb des Weges und es kam uns der Verdacht, dass es in diesem Dorf nur zwei Nachnamen gibt.

Ob die Slowakische Versicherungs-Aktiengesellschaft heute noch einspringt?

Von Bukovtsiovo hatte ich uns einen unmarkierten Weg quer über einen Bergkamm nach Lumshory ausgeguckt. Ein zahnloser Opa in der Kneipe in Chornoholova, der sich sehr für unser Woher-Wohin-Warum interessiert hatte, hatte uns allerdings gewarnt: Den Weg habe es mal gegeben, er sei aber inzwischen wieder verfallen. Aber wir sollten es versuchen: Ein Stück gehe es hinter Bukovtsiovo noch weiter, "potom - sud'ba" ("danach ist es Schicksal").

Er hatte Recht: Der Wirtschaftsweg endete plötzlich und ohne ersichtlichen Grund mitten in einem Buchen-Hallenwald. Die von der Papierkarte und auch dem GPS-"Zauberkasten" versprochene Fortsetzung als Pfad am Hang nördllich von uns war auch mit viel Fantasie nicht zu erkennen. Wer schon einmal mit mir unterwegs war, wird bestätigen, dass ich viiieel Fantasie habe, Stichwort "Im Sommer war hier noch ein Weg". Andererseits trennten uns nur noch 500 Meter Luftlinie vom markierten Kammweg. Na ja, und 250 Höhenmeter. 40 Minuten später war es geschafft, und obendrein hatte der karpatische Buchenwald einen Schnellkurs in deutscher Beschimpfung bekommen. Vom Kamm kommend ist übrigens zumindest der Einstieg in den Weg erkennbar.

Jetzt blieb nur noch die Frage "Wo bauen wir unser Zelt auf?". Die von der Papierkarte versprochenen Freiflächen am Kammweg waren mit Wald zugewachsen, und das sicherlich auch schon 15 Jahre vor der Drucklegung. Am Ende erschien uns eine kleine Grasfläche zwischen zwei Lkw-Spuren als die beste aller schlechten Lösungen. Die Fliegen waren begeistert.

Technische Daten: 28,4km in 12:35h

30. Juli

Auf einem eher zu vermutenden als erkennbaren Pfad ging es am Morgen erstmal wieder bergab. Unsere "Südroute" hat ganz entschieden den Nachteil, dass sie nicht dem Hauptkamm an der Grenze zum Lviver Gebiet folgt, sondern die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Täler quer schneidet. Aus guten Gründen war der Hauptkamm historisch betrachtet auch die Grenze zwischen Oberungarn und dem österreichischen Galizien, von 1918 bis 1939 zwischen Polen und Tschechoslowakei.

Abstieg nach Lumshory

Buche mit Kuschelbedürfnis

Baumhaus oder ein getarntes Wesen aus "Krieg der Welten"?

Die Holzkirche von Lumshory

Lumshory hielt, was die Karte versprach: Ein echter Ferienort. Wir sahen zum ersten Mal andere Wanderer. Aber: Hier im Tal war es schon am frühen Vormittag wieder unangenehm heiß. Im erstbesten Laden stärkten wir mit Granatapfelsaft aus dem Kühlregal, das aber offenbar außer Betrieb war (übrigens nicht das einzige). Dieser "Superfruit"-Saft ist in der Ukraine offenbar trotz seines für dortige Verhältnisse hohen Preises (rund ein Euro für das 1-Liter-Tetrapak) recht beliebt. Zum Vergleich: Selbst die 0,5er-Flasche Cola kostet meist nur 35 Cent.

Am oberen Ende des Ortes waren wir aber schon wieder so geschwächt, dass wir der Frühstückskarte des Hotels U Cimbora nicht widerstehen konnten. Obwohl wir nicht ganz in das Bild der übrigen Gäste passten, die nach zwischen "gerade aufgestanden" und "erste Runde im Pool" aussahen, wurden wir freundlich aufgenommen.

Nachdem alle Verzögerungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren, machten wir uns auf den Weg zur baumlosen Hochfläche Polonina Runa. Auf halber Strecke kam uns eine Kolonne Geländewagen mit allerhand ausländischen Kennzeichen entgegen - Teilnehmer einer Karpaten-Rally, wie ich vom Fahrer eines Wagen mit Freilassinger Kennzeichen erfuhr. Das ist in der Ukraine meistens völlig legal. Empfehlenswert ist es denoch nicht, weil der Maßstab für Befahrbarkeit von Wirtschaftswegen von ehemaligen Militär-Lkw der Hersteller ZIL und Ural gesetzt wird, also der Unimog-Liga.

Reste eines Nachmittagpfauenauges?

Unterwegs wartete auf uns der "Komsomolzen-See". Auf der Landkarte sah er nach Badeteich aus, doch falls er das jemals war, ist das seit dem Untergang des Komsomolzentums vorbei: Heute ist er jedenfalls rundherum verschilft. Dennoch ist er ein beliebtes Ziel bei Tagestouristen aus Lumshory. Davon zeugte der offenbar unvermeidbare Müll. "Umwelt ist der Platz, wo man seinen Müll hinwirft", scheint die Devise zu sein. Immerhin, einem klitzekleinen Vorteil haben PET-Flaschen: Sie machen keine Scherben. Wir unternahmen einen Anlauf zu einer Siesta, wurden jedoch von einer ungeplanten längeren Bewölkung daran erinnert, dass die Lufttemperatur hier eigentlich schon "frisch" war, also unter 25 Grad lag.

Genau das richtige, um den Restanstieg zur Polonina Runa zu bewältigen. Auf dieser baumlosen Hochfläche begrüßte uns ein Betonplattenweg unzweifelhaft militärischer Herkunft. Und richtig, auf dem höchsten Punkt wartete die Ruine der Troposhären-Funkstation BARS 103 aus dem Kalten Krieg auf uns. Sie war aber nicht fertiggestellt worden: Der eigentliche Funkbunker war zwar fertig betoniert, aber nicht mehr wie offenbar vorgesehen mit Erde abgedeckt worden. Bei einem kleinen Boxenstopp zwischen Betonruinen entdeckte ich, dass es hier noch frische Walderdbeeren gab. In der Etage darüber hingen schon reife Brombeeren!

Unfertig ging die Sowjetunion zugrunde...

Denkmal für einen im Oktober 1944 hier gelandeten Fallschirmagenten der Roten Armee

Auf der Polonina Runa begegneten uns auch die ersten Blaubeerpflücker-Kolonnen. Es ist eine Schweinearbeit, und wenn wir dem glauben, was uns erzählt wurde, bekommen die Pflücker für ein Kilogramm umgerechnet einen Euro. Selbst unter günstigen Umständen kommt da ein Stundenlohn von deutlich weniger als zwei Euro heraus. Um die Pflücker auf die Hochflächen zu bringen, werden ehemalige Militär-Lkw mit offener Ladefläche eingesetzt. Beim üblichen Wegezustand heißt das noch einmal jeweils eine Stunde An- und Abfahrt von den Dörfern. Kein Wunder also, dass die Lkw nach der Rückkehr abends erst einmal Halt vor den Dorfkneipen machen.

Latschenwacholder

Von Dorfkneipen waren wir weit entfernt - in jeder Hinsicht. Unsere Hoffnung, dass wir die in der Papierkarte ausgewiesene Übernachtungsmöglichkeit "Poloninske Hospodarstvo" nutzen können, zerschlug sich schnell. Es war nur eine Pferdezucht für Huzulenpferdchen, die nach den dortigen Bergbewohnern benannte Nutzpferde-Rasse. Die Pferdehirten wollten auch nicht, dass wir auf dem Gelände übernachteten. "To je territorium koni", hieß es - also Territorium der Pferde. Dabei gab es dort wunderbare Stellflächen.

Na ja, brav wie wir sind, fügten wir uns. Die acht Kilometer ins Dorf Pashkivtsi waren uns am frühen Abend nach 22km und über 1000 Höhenmetern zu weit; also beherzigten wir kurz hinter dem Poloninske Hospodarstvo den bekannten Grundsatz "Nicht die Wege verlassen!" und ließen uns in eine stillgelegte Fahrspur plumpsen. Natürlich regnete es in der Nacht zweimal kurz - nicht genug, um für Abkühlung zu sorgen, aber genug, um das Zelt nass einpacken zu müssen.

Technische Daten: 21,9km in 11:10h

Von flexiblen Längenmaßen und dehnbaren Haltbarkeitsbegriffen

31. Juli

Auf einem überwiegend gut erhaltenen Pfad eilten wir am Morgen nach Pashkivtsi. Nach vier Tagen bei unbotmäßigen Temperaturen und ohne Badesee fühlten wir uns mehr als berechtigt, ein Steinhaus mit Dusche aufzusuchen. Die von der Papierkarte in Aussicht gestellte Übernachtungsmöglichkeit existierte nicht. Dafür entdeckte Frau November ein Hinweisschild auf das Gästehaus "Paŭ". Ich machte sie vorsichtig darauf aufmerksam, dass es sich in der Ukraine möglicherweise um kyrillische Schreibschrift handeln könnte und der Name vielleicht eher als "Raj" ("Paradies") zu lesen ist. Widerstrebend gab sie zu, dass das eventuell so sein könnte. Ein Arbeitskollege meines Vaters gestand zum Ende einer Dienstreise nach Moskau, er habe erst sehr spät kapiert, dass „PECTOPAH“ „Restaurant“ heißt.

"Überwiegend gut erhaltene Pfade" schließen üble Schlammpassagen nicht aus.

Erster Blick auf die Dorfkirche von Pashkivtsi

150 Meter versprach der Wegweiser am Abzweig, aber natürlich handelte es sich um osteuropäische Meter. Das ist ein flexibles Entfernungsmaß, das mindestens dem 1,5-Fachen, meistens aber dem Doppelten eines West-Meters entspricht und dessen Länge in dem Maße zunimmt, je weiter das potenzielle Ziel von der als zumutbar empfundenen Wegstrecke entfernt ist. Im konkreten Fall war der osteuropäische Meter 1,9 Normmeter lang.

Genug, um noch einer Herrengruppe in die Hände zu laufen, die an einem Trafo standen und sorgenvolle Gesichter machten. Einer kam auf uns zu und sprach uns gleich auf Tschechisch an, was ihm als ehemaligen Gastarbeiter in Brünn/Brno nicht schwer fiel. Das war durchaus logisch gehandelt, denn die Masse der "westlichen" Touristen sind Tschechen, sofern sie keine Polen sind. Deutsche Wanderer kommen im Beuteschema der Karpatoukrainer nicht vor. Auch wir haben keine anderen deutschen Wanderer getroffen. Sogar die wenigen Autos mit deutschen Kennzeichen gehörten ukrainischen "Gastarbeitern" auf Heimaturlaub.

Nachdem uns der Tschecho-Ukrainer vorsorglich ein Zimmer in seinem Haus angeboten hatten, zogen wir zum Paŭ, pardon, Raj. Es entpuppte sich als Ferienhaus für sechs bis acht Personen. Jetzt war Frau November am Zug, denn die Wirtin parlierte auf Polnisch - sie wechselt sich mit ihrer ältesten Tochter als Assistentin in einer Warschauer Schönheitsklinik ab. Ich vergnügte mich unterdessen draußen mit der Ziege des Hauses, die mich gerne von der Gartenbank geschubst hätte.

Armdrücken mit Ziege

Die Katze kam auch noch hinzu und entdeckte begeistert, dass sich Frau Novembers Rucksack hervorragend als Kratzbaum und zum Haareabstreifen eignete. Ich hatte also alle Hände voll zu tun, außerdem musste ich Eierkuchen essen, die in regelmäßigen Abständen nach draußen gebracht wurden. Nach viel Palaver und Rücksprache mit dem Sohnemann konnten wir dann für umgerechnet 25 Euro das Gästehaus beziehen. Es gab sogar eine Waschmaschine - den Aufschriften nach für den polnischen Markt bestimmt.

Landhaus-Stil po ukrainski I

Landhaus-Stil po ukrainski II. Irgendwo dazwischen liegt auch meine geliebte Petzl Tikka XP... bis heute. Schnief!

Pashkivtsi selbst hat nicht viel zu bieten. Der Dorfladen wird von einer Frau geführt, die ihr Geschäft sichtlich zu Sowjetzeiten gelernt hat. Die Nudeln, die ich gekauft habe, waren schon ein halbes Jahr über das MHD hinaus. Nudeln! Auch unsere Wirtin bestätigte uns, dass sie dort nur noch Brot kauft, weil das täglich frisch geliefert wird. Einzige kulturelle Oasen sind die tadellos sanierte Dorfkirche und der liebevoll gestaltete Lehrgarten der Försterei, wo wir gemeinsam die Schilder zu den verschiedenen Baumarten entzifferten.

Dorfladen

Kirche

Vorsicht beim Anfahren!

Ein repräsentativer Abschnitt der Ortsdurchfahrt

Beim Rundgang durch das Dorf entdeckte ich auch noch Reste eines Bahndamms, einer zur Straßenbrücke umgewidmeten Bahnbrücke und einer Verladerampe. Aber diese Waldbahn zur Holzabfuhr soll schon vor "ganz langer Zeit" abgebaut worden sein - ich tippe auf 50 Jahre.

Ob die Straße im Tal im konkreten Fall eine Verbesserung gegenüber einer langsamen Schmalspurbahn darstellt? Sie ist theoretisch asphaltiert, in der Praxis besteht sie aus Flicken und herausgebrochenen Flicken. Mehr als 30km/h sind wegen des Schlagloch-Slaloms kaum drin.

Technische Daten: 7,5km in 2:50h

Abflug über Sheremetyevo

1. August

Am Abend vorher hatten wir noch herumgealbert und den ersten Ort der nächsten Etappe zu Sheremetyevo (=Moskauer Flughafen) verballhornt. Das hatte Shcherbovets aber nicht verdient: Anders als in Pashkivtsi schienen die Einwohner hier mehr Wert darauf zu legen, dass Haus und Garten nach außen etwas hermachen.

Am Pikui (1408m) erreichten wir unseren ersten richtigen Berg. Die Polonina Runa war zwar 72 Meter höher gewesen, aber fühlte sich nicht so hoch an. Zugleich berührten wir am Pikuj die ehemalige Staatsgrenze zwischen Tschechoslowakei und Polen. Heute ist das die Grenze zwischen den Gebieten (Oblast) Lemberg/L'viv und Zakarpattya (Transkarpatien). Alte Grenzsteine waren dort nicht zu sehen.

Blick auf den Pikuj

Fröschlein

Das Pferd eines freischaffenden Beerenpflückers kurz unter dem Gipfel

Obelisk und Jesusstatue auf dem Gipfel

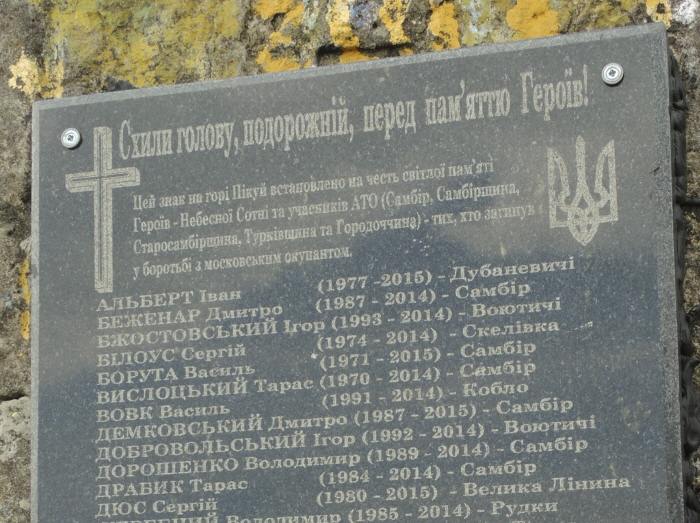

Gedenktafel für Gefallene der Jahre 2014-2015

Am Obelisken auf dem Gipfel hing eine Gedenktafel für in der Ostukraine in den Jahren 2014-15 Gefallene aus der Region. Ansonsten war wenig davon zu sehen und zu spüren, dass am anderen Ende des Landes gerade Krieg ist. In jeder "Siedlung städtischen Typs" hing zwar ein offensichtlich vom Staat initiiertes Plakat mit Danksagung an die "Helden der Ukraine", aber von der optischen Präsenz ging es nicht über die Denkmäler für die Befreier der Roten Armee oder die Afghanistan-Gefallenen (1979-1988! nicht 2001ff) hinaus. Uniformierte Angehörige bewaffneter Organe spielten - anders als in Moskau - im Straßenbild überhaupt keine Rolle.

Der Name Pikuj gab natürlich Anlass, die Kalauerkasse zu füllen.

„Wie heißt ein Berg, an dessen Hängen Wein für Sekt angebaut wird?“ „Pik Olo!“

„Wie heißt der Drachenfels bei Bonn auf Ukrainisch?“ „Pik Olöchen!“

„Wie heißt ein Berg mit Einkehrmöglichkeit?“ „Pik Nick!“

Beim Abstieg vom Pikuj wählten wir den Weg des geringsten Widerstandes, nämlich den gelb markierten. Unerfreulicherweise verdichteten sich die Wolken zu Gewitterwolken, die sich auf halber Strecke in einem beachtlichen Wolkenbruch entluden. Binnen weniger Minuten wurde der Pfad zu einem Bach. Wenn wir nach den ersten Tropfen nicht soviel Zeit mit dem Anziehen der Regensachen vertrödelt hätten, hätten wir aber eine frisch eingerichtete und in keiner Karte vermerkte überdachte Picknick-Gruppe 200 Meter weiter noch "trocken" erreicht. Dort trafen wir auch einen freischaffenden Blaubeerpflücker, der mit seinen Gummistiefeln jetzt natürlich im Vorteil war. So stoisch, wie es nur die Landbevölkerung kann, nahm er den Wolkenbruch hin und zog nach einer kurzen Verschnaufpause weiter, während wir noch abwarteten.

Den Kühen war das Durchwaten des Bachs sichtlich unangenehm. Aber durch die verrostete Fußgängerbrücke daneben wären sie durchgefallen.

In Bilasovitsa stellten wir fest, dass wir eigentlich noch gut dran waren. Vor dem Dorfladen hing eine sichtlich demoralisierte ungarisch-tschechische Wanderreitgruppe mit ihrem ukrainischen Führer ab. Den Damen hatte offenbar niemand erklärt, dass Softshelljacken bei einem Wolkenbruch weder die Beine noch irgendeinen anderen Körperteil vor Regen schützen. Dafür musste sich einer der Herren Spott anhören, dass er sich mit seinem Bundeswehr-Poncho anscheinend als Volksdeutscher qualifizieren wollte. "Aber höchstens Volksliste 4!", hätte ich dazwischengerufen, wenn ich etwas schlagfertiger wäre.

Bilasovitsa wäre nicht weiter bemerkenswert, würde es nicht von der M-06 durchschnitten – der einzigen Straßenverbindung zwischen Uzhhorod und Lemberg/Lviv, die man auch im Dunkeln mit vertretbarem Risiko befahren kann. Davon sollten wir noch zu hören bekommen.

Falls sich jemand wundert, warum Erdgas auf dem Transit durch die Ukraine verlorengeht: Geklaute Rohre sind multifunktional und lassen sich auch zu Fußgängerbrücken umbauen.

Am oberen Ende des Hanges östlich der Straße waren nämlich die angeblichen Freiflächen, wo wir uns Zelt aufbauen wollten, mit dichtem Jungwald bewachsen. Auf die nächste Freifläche zwei Kilometer weiter im Wald wollten wir unter diesen Umständen nicht wetten. Daher bauten wir unser Zelt am Waldrand in Hörweite der Straße auf. „Etwas abschüssig, etwas steinig, etwas zu nass, etwas zu nah an den Wegen – aber sonst ok.“

Abendstimmung

Technische Daten: 17,6km in 10,35

2. August

Den eigenwilligen Blattschnitten des Astur-Verlages ist es zu verdanken, dass der Streckenabschnitt des roten Ost-West-Hauptwanderweges zwischen Bilasovitsa und Volovets nicht auf dem Papier abgedeckt ist. Also mussten Garmin und Mapy.cz aushelfen. Im Grunde ist die Route aber auch ohne Hilfsmittel zu bewältigen, denn ausgefahrene Waldwege mit tiefem Matsch weisen zuverlässig die Richtung.

Fehltritt

Lustigerweise begegneten wir ausgerechnet hier einer geführten tschechischen Mountainbiker-Gruppe. Es war unübersehbar, dass ihre Räder mehrheitlich keine Schutzbleche hatten. Mit dem Gruppenleiter kamen wir sogar noch über das übliche Woher-Wohin-Warum hinaus ins Gespräch. Ein echter Kenner des Landes, der uns für unseren weiteren Weg noch wertvolle Tipps geben konnte. Das tschechische ODS, treking.cz, hat der Karpatoukraine sogar eine eigene Reiseberichtssektion gewidmet. Verwirrend ist allerdings, dass vielfach die tschechoslowakischen Ortsbezeichnungen aus der Zwischenkriegszeit verwendet werden (zum Beispiel Gemba statt Hymba, Mežgorje statt Mizhhirya). Da ist dann Fantasie gefragt.

Auf diesem Abschnitt lief uns außerdem die einzige "Trekkinghütte" über den Weg. Sie war in einem erstaunlich guten Zustand. Das Sofa sah allerdings eher nach Insektenhotel aus; Insektenhotel California, um genau zu sein: "You can check out any time, but you can never leave".

Der auf dem Bergrücken längs verlaufende Weg ist zugleich die Grenze zwischen Zakarpattya und Lemberger Gebiet bzw. früher zwischen Österreich und Ungarn oder Polen und der Tschechoslowakei. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es kaum Querwege gibt.

Der einzige ernstzunehmende Übergang ist der Veretsky-Pass. Er ist fest in der Hand ungarischer Touristen, die dort das Denkmal an die Einwanderung der Magyaren in das Karpatenbecken im Jahr 895 besuchen wollen. Wir trafen auch die ungarisch-tschechische Wanderreitgruppe wieder, die die Picknick-Gruppen nutzte, um ihre Klamotten zu trocknen. Wie es scheint, nur teilweise erfolgreich.

Das ungarische Denkmal.

Weniger ruhmreich für Ungarn fällt das Denkmal für rund 600 ermordete karpatoukrainische Widerstandskämpfer aus: Gleichzeitig mit der Zerschlagung der Rest-Tschechoslowakei Mitte März 1939 besetzte Ungarn die gesamte Karpatoukraine. Die dabei in Gefangenschaft geratenen Rebellen übergab das ungarische Militär an die polnische polnische paramilitärische Grenzpolizei, die sie auf Weisung der Militärführung erschoss. In den vergangenen Jahren wurden viele der Ermordeten auf einen neuen Ehrenfriedhof am Verecky-Pass umgebettet.

Von Vergänglichkeit zeugen auch drei Ruinen auf der Passhöhe, wo früher die M-06 vorbeiführte und heute nur noch alle zehn Minuten ein Auto vorbeikommt: Ein bereits teilweise eingestürztes Gasthaus aus sowjetischen Zeiten, ein nicht fertiggestelltes Gasthaus zwischen Disneyland und Dracula aus der Nachwendezeit, und schließlich ein verfallenes Ferienheim aus den 70er Jahren in einem geradezu französisch-italienisch anmutenden luftigen Stil.

40 Jahre früher wurde das Gebäude in einem sowjetischen Reiseführer aus identischer Perspektive gezeigt.

Heute prägen immer wieder Kirchen mit goldenen Dächern die Landschaft. Wir haben es allerdings nicht geschafft, auch nur eine der Kirchen von innen zu sehen. Alle waren verschlossen.

Südlich des Passes war bequemes Wandern über gepflegte Wiesen angesagt.

Kurz vor Volovets passierten wir einen der wenigen Orte, wo der ukrainische Staat Geld einnimmt: Eine Kompressorenstation im Zuge der Gasleitung nach Westeuropa. Es ist kein Wunder, dass auch die Ukraine verschnupft auf die direkte russisch-deutsche Gaspipeline durch die Ostsee reagiert.

Beim Abstieg nach Volovets verfehlte uns ein Wolkenbruch nur um wenige hundert Meter, verschaffte uns aber die Gelegenheit für dramatische Bilder.

Ein Teil der Wirtschaftskraft der Pipeline schlägt sich anscheinend auch in Volovets nieder. Gemessen am ähnlich großen Veliky Berezny wirkt die Stadt weniger ärmlich und weist vor allem wesentlich mehr Beherbergungsgewerbe auf. Wir stolperten mehr oder wenig zufällig ins Hotel Viktoria in Bahnhofsnähe, das uns prompt einen fairen Preis machen konnte (18 Euro für das Doppelzimmer).

Das Hotel Viktoria (rechts)

Eher betrüblich war die kulinarische Erfahrung im Restaurant des benachbarten Hotels Nadiya ("Hoffnung"): Die Speisekarte versprach mehr Auswahl als sie halten konnte. Lieblos gebratene Fleischbröckchen und eine sehr übersichtliche Sättigungsbeilage aus handgeschnitzten Pommes ließen die Piroggen aus der Tiefkühltruhe, die Frau November bekam, in einem vergleichsweise positiven Licht erscheinen. Wie wir später feststellten, sucht der Ukrainer an sich die Gastronomie eigentlich nur zum (Bier-) Trinken auf; gegessen wird selten. Erstmals sahen wir auch andere Schrankwanderer und Tagestouristen.

Technische Daten: 21,9km in 8:05h

Karpaten quergebürstet: Von Tal zu Tal

Von flexiblen Längenmaßen und dehnbaren Haltbarkeitsbegriffen

Abflug über Sheremetyevo

Auf dem Trockenen I

Fortuna ist uns hold

Vorwärts in die Vergangenheit

Schlafende Hunde bellen nicht

Auf dem Trockenen II

Die unglaubliche Reise in zwei verrückten Bussen

Praktische Tipps

* * *

- Dieser Reisebericht kann als Fortsetzung von "Hart auf der Grenze VII: Der Wald hinter Dukla" gelesen werden. Zwischen dem damaligen Endpunkt Nova Sedlica und dem diesmaligen Startpunkt Ubl'a liegen knapp 25km.

* * *

Der Gegner jedes Planes ist die Realität

28. Juli

"Im gebirgigen Teil Transkarpatiens ist der Winter kalt und der Sommer kurz und kühl", behauptet der Einleitungstext in der "Touristischen Karte der Zakarpats'ka Oblast'". Weiter heißt es: "Die durchschnittliche Temperatur beträgt im Juli 20 Grad, in den Bergen 6 bis 13 Grad." Als wir im April die Schlafwagenkarten ins ostslowakische Humenne buchten, sprach nicht viel dagegen. Munter konstruierte ich ehrgeizige Routenvarianten von der slowakischen Grenze bis nach Rachiv kurz vor der rumänischen Grenze, und unterstellte dabei, dass - wie sonst üblich - alles unter 20 Kilometer pro Tag keine Wanderung ist.

Je näher die Abreise rückte, desto mehr verfestigte sich aber die Wettervorhersage aber auf Werte um die 30 Grad im den Tälern. In den Höhenlagen - üblicherweise 900-1500 Meter - lief das immer noch auf Werte jenseits der Komfortgrenze hinaus. Als erste Konsequenz strichen wir die längere "Nordvariante" durch den Uzhansky-Nationalpark aus dem Programm.

Als wir am Mittag des 28. Juli im slowakischen Grenzort Ubl'a aus dem Bus fielen, fauchten uns 28 Grad ins Gesicht. Nach knapp zwei Kilometern erreichten wir den Grenzübergang ins ukrainische Maly Berezny*. Wir waren die einzigen Fußgänger. Der slowakische Polizist war nur neugierig, was wir vorhatten, und wollte offenbar auch gerne sein Englisch vorführen. Die Ukrainer waren wortkarg, aber dafür umso bewaffneter. Binnen 18 Minuten hatten wir die Grenze passiert. Die Autos sahen nach ungefähr zehn Mal so viel Wartezeit aus.

*) Für die Umschrift des "Ukrillischen" in lateinische Buchstaben gibt es zig Varianten. In diesem Bericht wird der an die angelsächsische Umschrift angelehnten Variante aus der Wanderkarte gefolgt.

Von der roten Wanderwegmarkierung, die uns über einen Hügel nach Veliky Bereznyi führen sollte, war seit der Grenze nichts mehr zu sehen. Wir bogen auf gut Glück auf einem Trampelpfad nach Nordosten ab - nicht ganz falsch, aber einige hundert Meter zu früh, wie sich später herausstellte.

Veliky Berezny wirkte alles andere als charmant. Die ukrainische Klassifizierung für derartige Orte, "Siedlung städtischen Typs", trifft es ganz gut: Protzige Behördenbauten, in die Jahre gekommene sowjetische Ladenzeilen und ein heruntergekommenes Ehrenmal für die Rote Armee - und am Ortsrand noch Dorf. Wir versorgten wir uns mit dem Nötigsten - Geld aus dem Geldautomaten, Wasser und ukrainischen Prepaid-SIM-Karten. Dabei lernten wir, dass man das Guthaben am einfachsten über allgegenwärtige Bareinzahlungsterminals aufladen kann. Diese Erkenntnis verschaffte uns ein ukrainisches Pärchen am Nachbartisch in dem Cafe, als wir zunehmend genervt an unseren Handys herumfummelten.

Veliky Berezny ist so groß, dass die Einwohner mit dem Auto fahren müssen, um ans Flussufer zu kommen.

Sauber leitete uns die rote Wanderwegmarkierung anschließend nach Osten über den Fluss Uzh in den Wald, wo es wohltuend kühl wurde. Dort bekamen wir auch Begleitung: Der Hund eines Bauwagenbewohners suchte wohl etwas Abwechslung und war auch durch gutes Zureden in sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Sprachen nicht davon abzubringen, uns zu folgen.

Auch die folgende "Karpatenschlacht" änderte das nicht: Auf denkbar schmalstem Pfad ging es durch brombeergeschwängerten Buchenwald nach oben. Immerhin: Die Markierung war hier einwandfrei in Schuss, auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht.

Der Kleine Schweißvogel: Er war total fasziniert von meinen Rucksackgurten.

Auf dem Kamm angekommen, kündeten Hautabschürfungen an Beinen und Armen von "Wandern mit Körpereinsatz". Als wir eine Freifläche erreichten, ließen wir uns einfach fallen und beschlossen, dass die Etappe hier zu Ende ist. Der Hund drehte noch ein paar Runden, während wir das Zelt aufbauten, und verschwand dann unauffällig.

Technische Daten: 14,6km in 6:50h brutto

Karpaten quergebürstet: Von Tal zu Tal

29. Juli

Angesichts der Temperaturen hatten wir uns am Vorabend auf Wecken um sechs Uhr verständigt. Um 7:30 waren wir schon unterwegs. Eine Stunde später standen wir vor der Berghütte Yavirnyk, über deren Grad an Öffnung für Publikumsverkehr nur widersprüchliche Angaben zu finden waren. Der Wirt winkte uns jedoch heran und bot uns Wasser und einen Kaffee an. Die Hütte war offensichtlich nicht fertig saniert, aber übernachten könne man dort schon jetzt, sagte er. Im Gastraum fehlte es jedoch noch an Stühlen und Tischen. Die Berghütte steht auf den Fundamenten einer Berghütte des tschechoslowakischen Wanderverbandes aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, die erst 2015 abgebrannt ist.

Auf dem Balkon steht kein Wachmann, sondern eine Schwejk-Puppe.

Gestärkt machten wir uns an den ersten 1000er unserer Reise heran, den Yavirnyk (1072m). Der war aber unspektakulär, so unspektakulär, dass es kein Foto von der nicht vorhandenen Aussicht gibt. Immerhin sahen wir hier zum ersten Mal, was die baumlosen Hochflächen der Karpatoukraine charakterisiert: Blaubeeren.

Durch Blaubeer-Bienenweiden

Abstieg nach Chornoholova

Lehmziegelhaus in Chornoholova-Oberdorf

Naive Bauernmalerei?

Russischer Bär (der heißt wirklich so!)

Am späten Vormittag hatten wir alle mühsam erkämpften Höhenmeter wieder verloren und erreichten das Dorf Chornoholova. Dort stärkten wir die örtliche Wirtschaft - erst die eine, dann die andere. Hier lernten wir von einem extrem segelbeohrten Gast, dass es völlig egal ist, ob wir tschechisch, polnisch oder russisch sprechen - die Einheimischen würden ja schließlich auch nicht ukrainisch sprechen, sondern "po nashemu" ("auf unsere Art"). So ähnlich hatte es uns auch schon der Wirt der Yavirnyk-Hütte erzählt. "In Kiew hat man mich nicht verstanden." Ich verzichtete auf die Frage, ob da nicht möglicherweise auch die überzähligen Zischlaute aus seinem lückenhaften Gebiss eine Rolle gespielt haben könnten.

Das Kulturhaus von Chornoholova

Von Chornoholova nach Bukovtsiovo legten wir eine Entspannungsetappe auf der Straße ein. Der Autoverkehr war sehr bescheiden - kein Wunder, bei Durchschnittsverdiensten im unteren dreistelligen Euro-Bereich ist der Benzinpreis von umgerechnet knapp einem Euro "teuer". Viele Haushalte auf dem Lande haben auch gar kein Auto; wir sahen zahlreiche Häuser, zu denen kein Fahrweg führt.

"Take only pictures, leave only footprints"?

Massen-Sit-In von Bläulingen am Straßenrand

Bukovtsiovo machte einen merkwürdigen Eindruck. Laden und Kneipe hatten offensichtlich schon vor Längerem geschlossen.

Kein Bedarf an Waren des täglichen Bedarfs?

An der Holzkirche machten wir eine Pause. Das Kloster, das südlich der Straße am Hang hängen sollte, hatten wir irgendwie verpasst. An der Kirche tauchte plötzlich ein Junge auf. Er setzte sich auf Bank neben mich und fand Interesse an meinem Fernglas. Später trafen wir ihn wieder: Völlig schamlos bettelte er uns um Zigaretten an. Dann sahen wir die Eltern im Garten unterhalb des Weges und es kam uns der Verdacht, dass es in diesem Dorf nur zwei Nachnamen gibt.

Ob die Slowakische Versicherungs-Aktiengesellschaft heute noch einspringt?

Von Bukovtsiovo hatte ich uns einen unmarkierten Weg quer über einen Bergkamm nach Lumshory ausgeguckt. Ein zahnloser Opa in der Kneipe in Chornoholova, der sich sehr für unser Woher-Wohin-Warum interessiert hatte, hatte uns allerdings gewarnt: Den Weg habe es mal gegeben, er sei aber inzwischen wieder verfallen. Aber wir sollten es versuchen: Ein Stück gehe es hinter Bukovtsiovo noch weiter, "potom - sud'ba" ("danach ist es Schicksal").

Er hatte Recht: Der Wirtschaftsweg endete plötzlich und ohne ersichtlichen Grund mitten in einem Buchen-Hallenwald. Die von der Papierkarte und auch dem GPS-"Zauberkasten" versprochene Fortsetzung als Pfad am Hang nördllich von uns war auch mit viel Fantasie nicht zu erkennen. Wer schon einmal mit mir unterwegs war, wird bestätigen, dass ich viiieel Fantasie habe, Stichwort "Im Sommer war hier noch ein Weg". Andererseits trennten uns nur noch 500 Meter Luftlinie vom markierten Kammweg. Na ja, und 250 Höhenmeter. 40 Minuten später war es geschafft, und obendrein hatte der karpatische Buchenwald einen Schnellkurs in deutscher Beschimpfung bekommen. Vom Kamm kommend ist übrigens zumindest der Einstieg in den Weg erkennbar.

Jetzt blieb nur noch die Frage "Wo bauen wir unser Zelt auf?". Die von der Papierkarte versprochenen Freiflächen am Kammweg waren mit Wald zugewachsen, und das sicherlich auch schon 15 Jahre vor der Drucklegung. Am Ende erschien uns eine kleine Grasfläche zwischen zwei Lkw-Spuren als die beste aller schlechten Lösungen. Die Fliegen waren begeistert.

Technische Daten: 28,4km in 12:35h

30. Juli

Auf einem eher zu vermutenden als erkennbaren Pfad ging es am Morgen erstmal wieder bergab. Unsere "Südroute" hat ganz entschieden den Nachteil, dass sie nicht dem Hauptkamm an der Grenze zum Lviver Gebiet folgt, sondern die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Täler quer schneidet. Aus guten Gründen war der Hauptkamm historisch betrachtet auch die Grenze zwischen Oberungarn und dem österreichischen Galizien, von 1918 bis 1939 zwischen Polen und Tschechoslowakei.

Abstieg nach Lumshory

Buche mit Kuschelbedürfnis

Baumhaus oder ein getarntes Wesen aus "Krieg der Welten"?

Die Holzkirche von Lumshory

Lumshory hielt, was die Karte versprach: Ein echter Ferienort. Wir sahen zum ersten Mal andere Wanderer. Aber: Hier im Tal war es schon am frühen Vormittag wieder unangenehm heiß. Im erstbesten Laden stärkten wir mit Granatapfelsaft aus dem Kühlregal, das aber offenbar außer Betrieb war (übrigens nicht das einzige). Dieser "Superfruit"-Saft ist in der Ukraine offenbar trotz seines für dortige Verhältnisse hohen Preises (rund ein Euro für das 1-Liter-Tetrapak) recht beliebt. Zum Vergleich: Selbst die 0,5er-Flasche Cola kostet meist nur 35 Cent.

Am oberen Ende des Ortes waren wir aber schon wieder so geschwächt, dass wir der Frühstückskarte des Hotels U Cimbora nicht widerstehen konnten. Obwohl wir nicht ganz in das Bild der übrigen Gäste passten, die nach zwischen "gerade aufgestanden" und "erste Runde im Pool" aussahen, wurden wir freundlich aufgenommen.

Nachdem alle Verzögerungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren, machten wir uns auf den Weg zur baumlosen Hochfläche Polonina Runa. Auf halber Strecke kam uns eine Kolonne Geländewagen mit allerhand ausländischen Kennzeichen entgegen - Teilnehmer einer Karpaten-Rally, wie ich vom Fahrer eines Wagen mit Freilassinger Kennzeichen erfuhr. Das ist in der Ukraine meistens völlig legal. Empfehlenswert ist es denoch nicht, weil der Maßstab für Befahrbarkeit von Wirtschaftswegen von ehemaligen Militär-Lkw der Hersteller ZIL und Ural gesetzt wird, also der Unimog-Liga.

Reste eines Nachmittagpfauenauges?

Unterwegs wartete auf uns der "Komsomolzen-See". Auf der Landkarte sah er nach Badeteich aus, doch falls er das jemals war, ist das seit dem Untergang des Komsomolzentums vorbei: Heute ist er jedenfalls rundherum verschilft. Dennoch ist er ein beliebtes Ziel bei Tagestouristen aus Lumshory. Davon zeugte der offenbar unvermeidbare Müll. "Umwelt ist der Platz, wo man seinen Müll hinwirft", scheint die Devise zu sein. Immerhin, einem klitzekleinen Vorteil haben PET-Flaschen: Sie machen keine Scherben. Wir unternahmen einen Anlauf zu einer Siesta, wurden jedoch von einer ungeplanten längeren Bewölkung daran erinnert, dass die Lufttemperatur hier eigentlich schon "frisch" war, also unter 25 Grad lag.

Genau das richtige, um den Restanstieg zur Polonina Runa zu bewältigen. Auf dieser baumlosen Hochfläche begrüßte uns ein Betonplattenweg unzweifelhaft militärischer Herkunft. Und richtig, auf dem höchsten Punkt wartete die Ruine der Troposhären-Funkstation BARS 103 aus dem Kalten Krieg auf uns. Sie war aber nicht fertiggestellt worden: Der eigentliche Funkbunker war zwar fertig betoniert, aber nicht mehr wie offenbar vorgesehen mit Erde abgedeckt worden. Bei einem kleinen Boxenstopp zwischen Betonruinen entdeckte ich, dass es hier noch frische Walderdbeeren gab. In der Etage darüber hingen schon reife Brombeeren!

Unfertig ging die Sowjetunion zugrunde...

Denkmal für einen im Oktober 1944 hier gelandeten Fallschirmagenten der Roten Armee

Auf der Polonina Runa begegneten uns auch die ersten Blaubeerpflücker-Kolonnen. Es ist eine Schweinearbeit, und wenn wir dem glauben, was uns erzählt wurde, bekommen die Pflücker für ein Kilogramm umgerechnet einen Euro. Selbst unter günstigen Umständen kommt da ein Stundenlohn von deutlich weniger als zwei Euro heraus. Um die Pflücker auf die Hochflächen zu bringen, werden ehemalige Militär-Lkw mit offener Ladefläche eingesetzt. Beim üblichen Wegezustand heißt das noch einmal jeweils eine Stunde An- und Abfahrt von den Dörfern. Kein Wunder also, dass die Lkw nach der Rückkehr abends erst einmal Halt vor den Dorfkneipen machen.

Latschenwacholder

Von Dorfkneipen waren wir weit entfernt - in jeder Hinsicht. Unsere Hoffnung, dass wir die in der Papierkarte ausgewiesene Übernachtungsmöglichkeit "Poloninske Hospodarstvo" nutzen können, zerschlug sich schnell. Es war nur eine Pferdezucht für Huzulenpferdchen, die nach den dortigen Bergbewohnern benannte Nutzpferde-Rasse. Die Pferdehirten wollten auch nicht, dass wir auf dem Gelände übernachteten. "To je territorium koni", hieß es - also Territorium der Pferde. Dabei gab es dort wunderbare Stellflächen.

Na ja, brav wie wir sind, fügten wir uns. Die acht Kilometer ins Dorf Pashkivtsi waren uns am frühen Abend nach 22km und über 1000 Höhenmetern zu weit; also beherzigten wir kurz hinter dem Poloninske Hospodarstvo den bekannten Grundsatz "Nicht die Wege verlassen!" und ließen uns in eine stillgelegte Fahrspur plumpsen. Natürlich regnete es in der Nacht zweimal kurz - nicht genug, um für Abkühlung zu sorgen, aber genug, um das Zelt nass einpacken zu müssen.

Technische Daten: 21,9km in 11:10h

Von flexiblen Längenmaßen und dehnbaren Haltbarkeitsbegriffen

31. Juli

Auf einem überwiegend gut erhaltenen Pfad eilten wir am Morgen nach Pashkivtsi. Nach vier Tagen bei unbotmäßigen Temperaturen und ohne Badesee fühlten wir uns mehr als berechtigt, ein Steinhaus mit Dusche aufzusuchen. Die von der Papierkarte in Aussicht gestellte Übernachtungsmöglichkeit existierte nicht. Dafür entdeckte Frau November ein Hinweisschild auf das Gästehaus "Paŭ". Ich machte sie vorsichtig darauf aufmerksam, dass es sich in der Ukraine möglicherweise um kyrillische Schreibschrift handeln könnte und der Name vielleicht eher als "Raj" ("Paradies") zu lesen ist. Widerstrebend gab sie zu, dass das eventuell so sein könnte. Ein Arbeitskollege meines Vaters gestand zum Ende einer Dienstreise nach Moskau, er habe erst sehr spät kapiert, dass „PECTOPAH“ „Restaurant“ heißt.

"Überwiegend gut erhaltene Pfade" schließen üble Schlammpassagen nicht aus.

Erster Blick auf die Dorfkirche von Pashkivtsi

150 Meter versprach der Wegweiser am Abzweig, aber natürlich handelte es sich um osteuropäische Meter. Das ist ein flexibles Entfernungsmaß, das mindestens dem 1,5-Fachen, meistens aber dem Doppelten eines West-Meters entspricht und dessen Länge in dem Maße zunimmt, je weiter das potenzielle Ziel von der als zumutbar empfundenen Wegstrecke entfernt ist. Im konkreten Fall war der osteuropäische Meter 1,9 Normmeter lang.

Genug, um noch einer Herrengruppe in die Hände zu laufen, die an einem Trafo standen und sorgenvolle Gesichter machten. Einer kam auf uns zu und sprach uns gleich auf Tschechisch an, was ihm als ehemaligen Gastarbeiter in Brünn/Brno nicht schwer fiel. Das war durchaus logisch gehandelt, denn die Masse der "westlichen" Touristen sind Tschechen, sofern sie keine Polen sind. Deutsche Wanderer kommen im Beuteschema der Karpatoukrainer nicht vor. Auch wir haben keine anderen deutschen Wanderer getroffen. Sogar die wenigen Autos mit deutschen Kennzeichen gehörten ukrainischen "Gastarbeitern" auf Heimaturlaub.

Nachdem uns der Tschecho-Ukrainer vorsorglich ein Zimmer in seinem Haus angeboten hatten, zogen wir zum Paŭ, pardon, Raj. Es entpuppte sich als Ferienhaus für sechs bis acht Personen. Jetzt war Frau November am Zug, denn die Wirtin parlierte auf Polnisch - sie wechselt sich mit ihrer ältesten Tochter als Assistentin in einer Warschauer Schönheitsklinik ab. Ich vergnügte mich unterdessen draußen mit der Ziege des Hauses, die mich gerne von der Gartenbank geschubst hätte.

Armdrücken mit Ziege

Die Katze kam auch noch hinzu und entdeckte begeistert, dass sich Frau Novembers Rucksack hervorragend als Kratzbaum und zum Haareabstreifen eignete. Ich hatte also alle Hände voll zu tun, außerdem musste ich Eierkuchen essen, die in regelmäßigen Abständen nach draußen gebracht wurden. Nach viel Palaver und Rücksprache mit dem Sohnemann konnten wir dann für umgerechnet 25 Euro das Gästehaus beziehen. Es gab sogar eine Waschmaschine - den Aufschriften nach für den polnischen Markt bestimmt.

Landhaus-Stil po ukrainski I

Landhaus-Stil po ukrainski II. Irgendwo dazwischen liegt auch meine geliebte Petzl Tikka XP... bis heute. Schnief!

Pashkivtsi selbst hat nicht viel zu bieten. Der Dorfladen wird von einer Frau geführt, die ihr Geschäft sichtlich zu Sowjetzeiten gelernt hat. Die Nudeln, die ich gekauft habe, waren schon ein halbes Jahr über das MHD hinaus. Nudeln! Auch unsere Wirtin bestätigte uns, dass sie dort nur noch Brot kauft, weil das täglich frisch geliefert wird. Einzige kulturelle Oasen sind die tadellos sanierte Dorfkirche und der liebevoll gestaltete Lehrgarten der Försterei, wo wir gemeinsam die Schilder zu den verschiedenen Baumarten entzifferten.

Dorfladen

Kirche

Vorsicht beim Anfahren!

Ein repräsentativer Abschnitt der Ortsdurchfahrt

Beim Rundgang durch das Dorf entdeckte ich auch noch Reste eines Bahndamms, einer zur Straßenbrücke umgewidmeten Bahnbrücke und einer Verladerampe. Aber diese Waldbahn zur Holzabfuhr soll schon vor "ganz langer Zeit" abgebaut worden sein - ich tippe auf 50 Jahre.

Ob die Straße im Tal im konkreten Fall eine Verbesserung gegenüber einer langsamen Schmalspurbahn darstellt? Sie ist theoretisch asphaltiert, in der Praxis besteht sie aus Flicken und herausgebrochenen Flicken. Mehr als 30km/h sind wegen des Schlagloch-Slaloms kaum drin.

Technische Daten: 7,5km in 2:50h

Abflug über Sheremetyevo

1. August

Am Abend vorher hatten wir noch herumgealbert und den ersten Ort der nächsten Etappe zu Sheremetyevo (=Moskauer Flughafen) verballhornt. Das hatte Shcherbovets aber nicht verdient: Anders als in Pashkivtsi schienen die Einwohner hier mehr Wert darauf zu legen, dass Haus und Garten nach außen etwas hermachen.

Am Pikui (1408m) erreichten wir unseren ersten richtigen Berg. Die Polonina Runa war zwar 72 Meter höher gewesen, aber fühlte sich nicht so hoch an. Zugleich berührten wir am Pikuj die ehemalige Staatsgrenze zwischen Tschechoslowakei und Polen. Heute ist das die Grenze zwischen den Gebieten (Oblast) Lemberg/L'viv und Zakarpattya (Transkarpatien). Alte Grenzsteine waren dort nicht zu sehen.

Blick auf den Pikuj

Fröschlein

Das Pferd eines freischaffenden Beerenpflückers kurz unter dem Gipfel

Obelisk und Jesusstatue auf dem Gipfel

Gedenktafel für Gefallene der Jahre 2014-2015

Am Obelisken auf dem Gipfel hing eine Gedenktafel für in der Ostukraine in den Jahren 2014-15 Gefallene aus der Region. Ansonsten war wenig davon zu sehen und zu spüren, dass am anderen Ende des Landes gerade Krieg ist. In jeder "Siedlung städtischen Typs" hing zwar ein offensichtlich vom Staat initiiertes Plakat mit Danksagung an die "Helden der Ukraine", aber von der optischen Präsenz ging es nicht über die Denkmäler für die Befreier der Roten Armee oder die Afghanistan-Gefallenen (1979-1988! nicht 2001ff) hinaus. Uniformierte Angehörige bewaffneter Organe spielten - anders als in Moskau - im Straßenbild überhaupt keine Rolle.

Der Name Pikuj gab natürlich Anlass, die Kalauerkasse zu füllen.

„Wie heißt ein Berg, an dessen Hängen Wein für Sekt angebaut wird?“ „Pik Olo!“

„Wie heißt der Drachenfels bei Bonn auf Ukrainisch?“ „Pik Olöchen!“

„Wie heißt ein Berg mit Einkehrmöglichkeit?“ „Pik Nick!“

Beim Abstieg vom Pikuj wählten wir den Weg des geringsten Widerstandes, nämlich den gelb markierten. Unerfreulicherweise verdichteten sich die Wolken zu Gewitterwolken, die sich auf halber Strecke in einem beachtlichen Wolkenbruch entluden. Binnen weniger Minuten wurde der Pfad zu einem Bach. Wenn wir nach den ersten Tropfen nicht soviel Zeit mit dem Anziehen der Regensachen vertrödelt hätten, hätten wir aber eine frisch eingerichtete und in keiner Karte vermerkte überdachte Picknick-Gruppe 200 Meter weiter noch "trocken" erreicht. Dort trafen wir auch einen freischaffenden Blaubeerpflücker, der mit seinen Gummistiefeln jetzt natürlich im Vorteil war. So stoisch, wie es nur die Landbevölkerung kann, nahm er den Wolkenbruch hin und zog nach einer kurzen Verschnaufpause weiter, während wir noch abwarteten.

Den Kühen war das Durchwaten des Bachs sichtlich unangenehm. Aber durch die verrostete Fußgängerbrücke daneben wären sie durchgefallen.

In Bilasovitsa stellten wir fest, dass wir eigentlich noch gut dran waren. Vor dem Dorfladen hing eine sichtlich demoralisierte ungarisch-tschechische Wanderreitgruppe mit ihrem ukrainischen Führer ab. Den Damen hatte offenbar niemand erklärt, dass Softshelljacken bei einem Wolkenbruch weder die Beine noch irgendeinen anderen Körperteil vor Regen schützen. Dafür musste sich einer der Herren Spott anhören, dass er sich mit seinem Bundeswehr-Poncho anscheinend als Volksdeutscher qualifizieren wollte. "Aber höchstens Volksliste 4!", hätte ich dazwischengerufen, wenn ich etwas schlagfertiger wäre.

Bilasovitsa wäre nicht weiter bemerkenswert, würde es nicht von der M-06 durchschnitten – der einzigen Straßenverbindung zwischen Uzhhorod und Lemberg/Lviv, die man auch im Dunkeln mit vertretbarem Risiko befahren kann. Davon sollten wir noch zu hören bekommen.

Falls sich jemand wundert, warum Erdgas auf dem Transit durch die Ukraine verlorengeht: Geklaute Rohre sind multifunktional und lassen sich auch zu Fußgängerbrücken umbauen.

Am oberen Ende des Hanges östlich der Straße waren nämlich die angeblichen Freiflächen, wo wir uns Zelt aufbauen wollten, mit dichtem Jungwald bewachsen. Auf die nächste Freifläche zwei Kilometer weiter im Wald wollten wir unter diesen Umständen nicht wetten. Daher bauten wir unser Zelt am Waldrand in Hörweite der Straße auf. „Etwas abschüssig, etwas steinig, etwas zu nass, etwas zu nah an den Wegen – aber sonst ok.“

Abendstimmung

Technische Daten: 17,6km in 10,35

2. August

Den eigenwilligen Blattschnitten des Astur-Verlages ist es zu verdanken, dass der Streckenabschnitt des roten Ost-West-Hauptwanderweges zwischen Bilasovitsa und Volovets nicht auf dem Papier abgedeckt ist. Also mussten Garmin und Mapy.cz aushelfen. Im Grunde ist die Route aber auch ohne Hilfsmittel zu bewältigen, denn ausgefahrene Waldwege mit tiefem Matsch weisen zuverlässig die Richtung.

Fehltritt

Lustigerweise begegneten wir ausgerechnet hier einer geführten tschechischen Mountainbiker-Gruppe. Es war unübersehbar, dass ihre Räder mehrheitlich keine Schutzbleche hatten. Mit dem Gruppenleiter kamen wir sogar noch über das übliche Woher-Wohin-Warum hinaus ins Gespräch. Ein echter Kenner des Landes, der uns für unseren weiteren Weg noch wertvolle Tipps geben konnte. Das tschechische ODS, treking.cz, hat der Karpatoukraine sogar eine eigene Reiseberichtssektion gewidmet. Verwirrend ist allerdings, dass vielfach die tschechoslowakischen Ortsbezeichnungen aus der Zwischenkriegszeit verwendet werden (zum Beispiel Gemba statt Hymba, Mežgorje statt Mizhhirya). Da ist dann Fantasie gefragt.

Auf diesem Abschnitt lief uns außerdem die einzige "Trekkinghütte" über den Weg. Sie war in einem erstaunlich guten Zustand. Das Sofa sah allerdings eher nach Insektenhotel aus; Insektenhotel California, um genau zu sein: "You can check out any time, but you can never leave".

Der auf dem Bergrücken längs verlaufende Weg ist zugleich die Grenze zwischen Zakarpattya und Lemberger Gebiet bzw. früher zwischen Österreich und Ungarn oder Polen und der Tschechoslowakei. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es kaum Querwege gibt.

Der einzige ernstzunehmende Übergang ist der Veretsky-Pass. Er ist fest in der Hand ungarischer Touristen, die dort das Denkmal an die Einwanderung der Magyaren in das Karpatenbecken im Jahr 895 besuchen wollen. Wir trafen auch die ungarisch-tschechische Wanderreitgruppe wieder, die die Picknick-Gruppen nutzte, um ihre Klamotten zu trocknen. Wie es scheint, nur teilweise erfolgreich.

Das ungarische Denkmal.

Weniger ruhmreich für Ungarn fällt das Denkmal für rund 600 ermordete karpatoukrainische Widerstandskämpfer aus: Gleichzeitig mit der Zerschlagung der Rest-Tschechoslowakei Mitte März 1939 besetzte Ungarn die gesamte Karpatoukraine. Die dabei in Gefangenschaft geratenen Rebellen übergab das ungarische Militär an die polnische polnische paramilitärische Grenzpolizei, die sie auf Weisung der Militärführung erschoss. In den vergangenen Jahren wurden viele der Ermordeten auf einen neuen Ehrenfriedhof am Verecky-Pass umgebettet.

Von Vergänglichkeit zeugen auch drei Ruinen auf der Passhöhe, wo früher die M-06 vorbeiführte und heute nur noch alle zehn Minuten ein Auto vorbeikommt: Ein bereits teilweise eingestürztes Gasthaus aus sowjetischen Zeiten, ein nicht fertiggestelltes Gasthaus zwischen Disneyland und Dracula aus der Nachwendezeit, und schließlich ein verfallenes Ferienheim aus den 70er Jahren in einem geradezu französisch-italienisch anmutenden luftigen Stil.

40 Jahre früher wurde das Gebäude in einem sowjetischen Reiseführer aus identischer Perspektive gezeigt.

Heute prägen immer wieder Kirchen mit goldenen Dächern die Landschaft. Wir haben es allerdings nicht geschafft, auch nur eine der Kirchen von innen zu sehen. Alle waren verschlossen.

Südlich des Passes war bequemes Wandern über gepflegte Wiesen angesagt.

Kurz vor Volovets passierten wir einen der wenigen Orte, wo der ukrainische Staat Geld einnimmt: Eine Kompressorenstation im Zuge der Gasleitung nach Westeuropa. Es ist kein Wunder, dass auch die Ukraine verschnupft auf die direkte russisch-deutsche Gaspipeline durch die Ostsee reagiert.

Beim Abstieg nach Volovets verfehlte uns ein Wolkenbruch nur um wenige hundert Meter, verschaffte uns aber die Gelegenheit für dramatische Bilder.

Ein Teil der Wirtschaftskraft der Pipeline schlägt sich anscheinend auch in Volovets nieder. Gemessen am ähnlich großen Veliky Berezny wirkt die Stadt weniger ärmlich und weist vor allem wesentlich mehr Beherbergungsgewerbe auf. Wir stolperten mehr oder wenig zufällig ins Hotel Viktoria in Bahnhofsnähe, das uns prompt einen fairen Preis machen konnte (18 Euro für das Doppelzimmer).

Das Hotel Viktoria (rechts)

Eher betrüblich war die kulinarische Erfahrung im Restaurant des benachbarten Hotels Nadiya ("Hoffnung"): Die Speisekarte versprach mehr Auswahl als sie halten konnte. Lieblos gebratene Fleischbröckchen und eine sehr übersichtliche Sättigungsbeilage aus handgeschnitzten Pommes ließen die Piroggen aus der Tiefkühltruhe, die Frau November bekam, in einem vergleichsweise positiven Licht erscheinen. Wie wir später feststellten, sucht der Ukrainer an sich die Gastronomie eigentlich nur zum (Bier-) Trinken auf; gegessen wird selten. Erstmals sahen wir auch andere Schrankwanderer und Tagestouristen.

Technische Daten: 21,9km in 8:05h

Kommentar