AW: Seekajaking: Küstentörn und Inselsprung - Tipps & Tricks

Hej Outdoor-Gemeinde, Seekajak-Freaks,

eigentlich sollten die Temperaturen um diese Jahreszeit unter 0 Grad Celsius liegen. Aber heuer ist dem nicht so! Jetzt im Februar 2014, eigentlich in der kältesten Jahreszeit, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, kratzen die Tagestemperaturen schon nahe an den zweistelligen Plus-Bereich. Trotzdem ist es aber in einem Zelt noch recht kühl, wenn man sich darin aufhalten muss, zum Beispiel bei einem starken Wind oder Regen, eventuell sogar auch einmal noch bei Schnee. Da wäre es schon schön, wenn man das Zelt ein wenig erwärmen könnte oder zumindest erreichen, dass es trocken bleibt. Ähnliches wünsche ich mir, wenn ich bei stürmischem Regen/Schnee im Wald auf einem Baumstumpf unter dem Poncho sitze, quasi als Zeltersatz und auf das Ende des Unwetters warte. Das gilt auch für einen Jäger in gleicher Weise, der sich auf einem Hochsitz bei Kälte gedulden muss. Auch in diesen Fällen würde man sich ein wenig Wärme unter dem „Wetterfleck“ wünschen. Diejenigen, die den Militärdienst abgeleistet, in der Manöversaison im Herbst ein Russenloch oder im Winter eine Schneehöhle haben graben und dort eine Weile haben ausharren müssen, oder Leute, die der Ansitz-Jagd frönen, können sich vermutlich sehr gut an solche verqueren Situationen erinnern.

Abhilfe würde in vielen Fällen schon eine einzige ordinäre Kerze schaffen, wenn es sich zumindest um sehr begrenzte Räume handelt, wie sie oben beschrieben sind. Beim Zelt reicht eine Kerzenflamme allerdings nur für ein Ein-Mann-Zelt aus, das noch dazu relativ eng geschnitten sein muss - also mehr ein Biwakzelt, im Winter sogar in Doppeldachausführung.

Aber einfach eine Kerze anzünden, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wo ist der geeignete Standplatz? Wie stellt man sie sicher auf? Eine offene Flamme in einem beengten Raum, mit all den modernen Kunstfasern rundum, kann zu einem Sicherheitsrisiko ausarten! Wem schon einmal ein brennender Kunststoff auf die Haut getropft ist, oder beim Verschmelzen eines abgeschnittenen PE-Seils zu früh mit den Fingern versucht hat, das Ende zu formen, weiß um die höllischen Gefahren von klebrig-flüssig-heißem Plastik auf der Haut. Nicht auszudenken, wenn das ganze Zelt, der Schlafsack, die Isomatte und die Thermokleidung zu brennen beginnen - und man befindet sich mitten drin.

Um diese ungeheuerlichen Gefahren mit einem offenen Feuer zu mindern, habe ich mir jetzt eine kleine Biwakzelt-/Poncho-/Schneeloch-Heizung gebastelt. Einen großartigen Wärmegewinn darf man von einer Kerze mit nur 30 bis 40 Watt Leistung natürlich nicht erwarten und ins Schwitzen kommt man dabei bestimmt nicht, wenn dies auch einige „Erfahrene“ behaupten. Aber es reicht aus, das garstige Wetter etwas angenehmer erscheinen zu lassen. Diese Heizung möchte ich nun vorstellen.

Ausgegangen bin ich von einem Teelicht als Feuerstelle. Damit die Hitze der Kerze nicht sofort nach oben entweichen oder konzentriert Stoffe wie Zelt, Kleidung und dergleichen ansengen kann, muss ich eine Art Zwischenspeicher einfügen, der die Wärme relativ gleichmäßig an die Umgebung abgibt. Das ideale Speichermaterial wäre hierfür Stein, Keramik und Ziegel - „on tour“ allerdings viel zu schwer. Als Alternative bieten sich natürlich wieder einmal unsere vielseitig verwendbaren Konservendosen an.

Für die kleine Teelicht-Heizung halte ich eine Konservendose mit einem Durchmesser von 73 mm und einer Höhe von 110 mm für den idealen Behälter. In diesem Fall achte ich darauf, dass die Dose keinen Aufreißdeckel besitzt, weil ich Boden und Deckel an der Dose belasse, damit das ganze System in sich stabil bleibt.

Bild 1: Die Einzelteile meiner kleinen Teelicht-Heizung, Version 1 – Grundkörper, Gewicht: 45 g (oben) - Kerzenhalter, Gewicht: 5 g, damit das Teelicht im Inneren nicht verrutschen kann (Mitte links) - Henkel, Gewicht: 7 g, als Option zum Aufhängen im Zelt (Mitte rechts) - Teelicht mit Schale, Gewicht: 14 g (unten). Das Gesamtgewicht der Teelicht-Heizung beträgt somit 57 g, mit einem Teelicht bestückt: 71 g.

Bild 2: Der Heizofen – Ich habe an der noch vollen Konservendose auf der Seite die Öffnung für das Teelicht angezeichnet, in den Ecken Löcher mit etwa 5 mm Durchmesser gebohrt, drei Seiten mit der Schere aufgeschnitten und den Blechstreifen aufgebogen. Den Inhalt fülle ich anschließend zum weiteren Verkochen in eine Schüssel. Wenn man vorsichtig bohrt und sauber schneidet, vermeidet man, dass sich Metallreste in der Speise befinden. Zumindest habe ich davon noch nichts bemerkt, und wenn es doch einmal vorkommen sollte, ist der Tagesbedarf an Eisen im Körper vermutlich gedeckt. (Smiley: „lächeln“) Das überstehende Blech wird dann gänzlich abgeschnitten und die Öffnung mit der Feile nachgearbeitet und entgratet. Sie ist so groß, dass ein Teelicht gerade noch hindurchpasst. Als Maß habe ich festgelegt: in der Breite: ca. 40 mm, in der Höhe ca. 20 mm.

Bild 3: Der Kerzenhalter – Ich habe ihn aus einem Stück Abfallblech aus Alu herausgeschnitten. Man kann auch ein Büchsenblech oder noch besser ein Stahlband (Spannband für Transporte, z.B.: Kohlebriketts, Kisten, usw.) benutzen. Hierzu biege ich ein gleichseitiges Dreieck (Seitenlänge bei meinem Kerzenhalter ca. 65 mm, Höhe ca. 11 mm), in das das Teelicht in die Mitte fest eingesetzt wird. Die Ecken liegen an der Dosenwand an. Damit kann die Kerze im Inneren nicht verrutschen, wenn man versehentlich den Ofen anschubst.

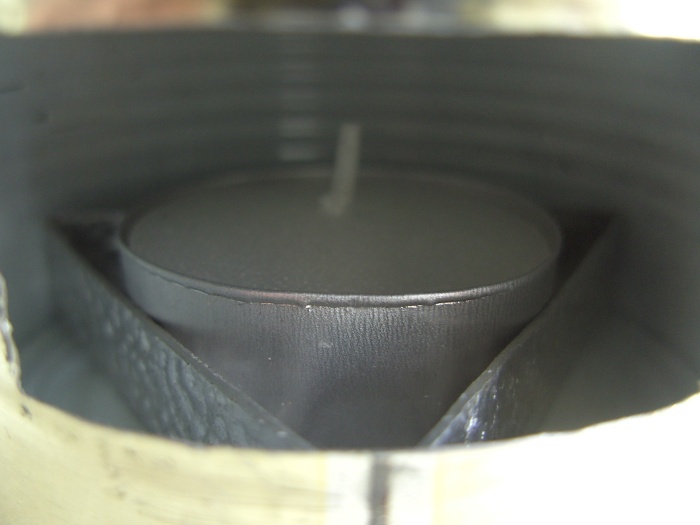

Bild 4: Der Kerzenhalter ist in den Grundkörper eingelegt und das Teelicht eingesetzt. Die Kerze ist jetzt fest mit dem Heizofen verbunden. Selbst wenn man heftig an die Dose stößt, läuft kein flüssiges Wachs aus dem Ofen heraus, sondern bleibt beim Überschwappen am Kerzenhalter und am Boden hängen.

Damit die meiste Wärme sich über die Dosenoberfläche an die Umgebung verteilt, habe ich oben an der Seitenwand nur so viele Löcher gebohrt, dass die Kerze genügend Sauerstoff zum Brennen bekommt. Bei mir reichen im Laborversuch (Küche) 4 Löcher mit einem Durchmesser von ca. 3,5 mm aus. Dabei wird die Dose am Boden handwarm und steigert sich nach oben bis zu sehr heiß, sodass man sie mit der bloßen Hand nicht mehr anfassen kann. Oben sollte man mit seiner sündhaft teuren Hightech-Kleidung nicht ankommen, es sei denn, die Membrane ist bereits verstopft und man möchte zur Lüftung absichtlich zusätzliche Löcher einarbeiten. (Smiley: lächeln) Mit meiner alten „Filzlaus“, aka „Naturloden“, alias Bundeswehr-Kampfanzug, ist das natürlich kein Problem, die hält einiges an Hitze aus. Dass die obere Seite des Ofens sehr heiß wird, erkennt man auch an der gelblichbraunen Verfärbung des Blechs, die durch die Hitze entstanden ist. Bei einem Versuch habe ich dort Plastik zum Schmelzen gebracht.

Bild 5: Zum Aufhängen im Zelt, z.B. an der Zeltstange oder an einer Schlaufe am Innenzelt, habe ich als Option einen Henkel aus einem Drahtkleiderbügel gebogen, den ich in zwei gegenüberliegende Lüftungslöcher einhänge. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Löcher eventuell etwas erweitert werden müssen, damit die Flamme noch genügend Sauerstoff bekommt. Das war aber in meinem Fall nicht nötig, zumindest nicht im „Labor“. Alternativ können noch weitere Löcher gebohrt werden. Je mehr Löcher aber oben vorhanden sind, um so mehr heiße Luft entweicht und zieht nach oben ab. Dadurch kühlt auch der Ofen aus. Jeder, der die Heizung nachbauen möchte, muss selber ausprobieren, wie heiß er seinen Heizofen oben haben will. Man fängt am besten mit 4 Löchern an und erweitert dann die Anzahl je nach Belieben. Siehe dazu auch das Kapitel „Beobachtungen“ mit meinen Änderungsvorschlägen weiter unten. Den Bügel habe ich absichtlich so lange gewählt, damit beim Aufhängen direkt unter dem Zeltdach ein Sicherheitsabstand verbleibt, um den Zeltstoff (Plastikfolie!) nicht zu beschädigen.

Bild 6: Blick in das Innere des Heizofens mit brennender Kerze. Ein Warnhinweis ist an dieser Stelle absolut notwendig: Weil der Ofen entsprechend heiß wird, ist unbedingt darauf zu achten, dass genügend Abstand zu brennbaren Materialien vorhanden ist! Dies gilt insbesondere bei Hightech-Geweben aus Kunstfasern. Ich persönlich lasse meinen Heizofen lieber auf dem Boden stehen. Trotzdem er unten nur handwarm wird, stelle ich ihn auf eine Unterlage wie z.B. auf ein Schneidbrett, auf einen Teller, Topf, auf eine Pfanne usw.

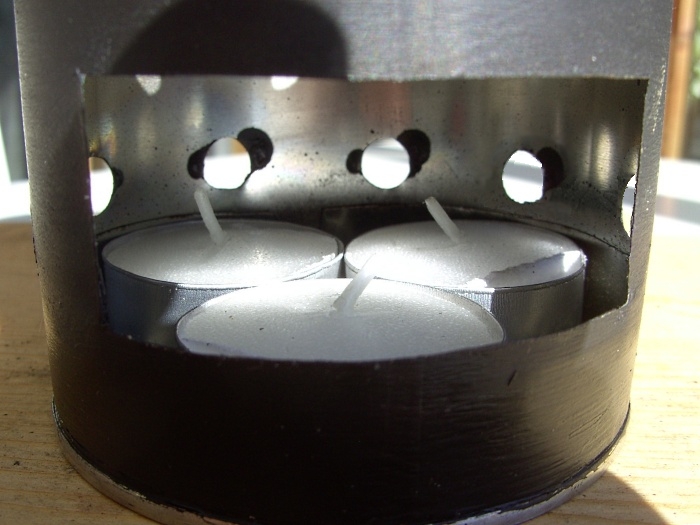

Bild 7: Beyonds endgültiger Prototyp seines Wärmeofen in der Version 2

Beobachtungen/Hinweise

Einen Wärmeofen, den man selber gebaut hat, kennt man in- und auswendig und man weiß um dessen Besonderheiten. - So zum Beispiel habe ich festgestellt, dass sich das Teelicht in der Version 1 sehr schlecht anzünden lässt, insbesondere wenn es etwas kälter geworden ist. Ursache ist der geringe Sauerstoffdurchsatz gewesen. Die Kerzenflamme hat den gesamten Sauerstoff aus der vorhandenen Luft im Doseninneren verbraucht, weil noch nicht genügend Zug nach oben zustande gekommen ist, der neue Luft ansaugt. Sie ist trotz mehrerer Anzündversuche immer wieder erloschen. In der neuen Version 2 habe ich oben 6 zusätzliche Löcher in gleicher Größe (ca. 3,5 mm) gebohrt, 4 auf der Ebene der vorhandenen Abluftlöcher und 2 separate weiter oben für den Henkel. Jetzt lässt sich das Teelicht leichter anzünden und die Dose wird oben trotzdem noch so heiß, sodass Plastik zwar nicht mehr schmilzt, aber weich wird und verklebt.

Für die Montage sind nur gängige Materialien verwendet worden, die mit den einfachsten Werkzeugen bearbeitet werden können. Auch das Brennmaterial, die Teelichter, sind überall erhältlich und relativ preisgünstig, im Gegensatz zu den teuren Brennstäben bei den käuflichen Miniaturheizgeräten (Taschenöfen, usw.).

Auf die überaus großen Gefahren, in einem Kunststoffzelt mit einem Kocher (Spiritus, Gas, Benzin) als Ersatzheizung zu hantieren, muss ich nicht mehr extra hinweisen. Darüber ist schon Vieles geschrieben worden. Siehe dazu auch meine Hinweise weiter oben und im Post #919 (klicke: “hier“) über das Kochen im Zelt oder in der Apsis im vorletzten Absatz.

Einen Kocher, bei dem der Brennstoff mitgenommen werden muss, auch zum Heizen zu verwenden, halte ich für eine Verschwendung und dazu noch für eine potentielle Gefahrenquelle. Dies würde ich nur in extremen Notfällen akzeptieren. Außerdem wird der mitgeführte Brennstoff auch bei sparsamster Einstellung relativ schnell zur Neige gehen.

Für eine ausreichende Frischluftzufuhr in einem engen Raum, wie in einem Biwakzelt oder einem Schneeloch ist unbedingt zu sorgen. Dies gilt vor allem, wenn die Teelichtflamme im Wärmeofen ohne ersichtlichen Grund erlischt. Dann wird es allerhöchste Zeit, den Raum zu lüften! Nähere Hinweise zu diesem wichtigen Thema sollten unbedingt von kompetenter Seite eingeholt werden. Ich erwähne das hier nur der Vollständigkeit halber.

Der Wärmeofen sollte während des Betriebs ständig unter Beobachtung stehen. Das heißt, bei längerer Abwesenheit oder während des Schlafens muss das Teelicht gelöscht werden.

Fazit

Dieser kleine Zeltheizofen, „Mikro-Zeltwärmer“ würde als Bezeichnung eigentlich treffender passen, ersetzt natürlich keine vollwertige Zeltheizung, wie man sie vom Militär her kennt. Dort sind die Zelte, insbesondere die der Kommandoeinheiten, meist vollkommen überhitzt und dementsprechend ist der Kälteschock, wenn man ins Freie tritt. (Smiley: lächeln) So etwas müssen wir Outdoorer nicht haben. Eine gute, den vorherrschenden Temperaturen angepasste Kleidung, im Winter ein doppelwandiges Zelt, eine solide Isomatte und ein entsprechender Schlafsack müssten in Verbindung mit diesem zusätzlichen kleinen Wärmespender in der Regel genügen. Das Zelt bleibt überschlagen, zumindest aber trocken. Rechtzeitig vor dem Aufstehen die Zeltheizung angezündet, ist es angenehm, wenn man aus dem Schlafsack kriecht und sich die Zeltwand trocken anfühlt.

Die „Ein-Teelicht-Dosen-Heizung“ recht zumindest aus, sich die Hände, die Füße und das Gesicht in unmittelbarer Nähe der Wärmequelle ein wenig aufzuwärmen, wenn es auch nur abwechselnd möglich ist oder im offenen Schneidersitz mit der Teelichtdose zwischen den Beinen – praktisch wie beim Aufwärmen unter dem Poncho.

Der Hauptgrund dieser Dosenheizung liegt aber in der erhöhten Sicherheit gegenüber einem frei stehenden Teelicht oder einer Kerze, weil die Dosen gegen Umfallen und Auslaufen schützt und die Wärme gleichmäßiger verteilt wird und sie nicht konzentriert nach oben entweichen kann.

Viele Grüße

Beyond

Hej Outdoor-Gemeinde, Seekajak-Freaks,

eigentlich sollten die Temperaturen um diese Jahreszeit unter 0 Grad Celsius liegen. Aber heuer ist dem nicht so! Jetzt im Februar 2014, eigentlich in der kältesten Jahreszeit, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, kratzen die Tagestemperaturen schon nahe an den zweistelligen Plus-Bereich. Trotzdem ist es aber in einem Zelt noch recht kühl, wenn man sich darin aufhalten muss, zum Beispiel bei einem starken Wind oder Regen, eventuell sogar auch einmal noch bei Schnee. Da wäre es schon schön, wenn man das Zelt ein wenig erwärmen könnte oder zumindest erreichen, dass es trocken bleibt. Ähnliches wünsche ich mir, wenn ich bei stürmischem Regen/Schnee im Wald auf einem Baumstumpf unter dem Poncho sitze, quasi als Zeltersatz und auf das Ende des Unwetters warte. Das gilt auch für einen Jäger in gleicher Weise, der sich auf einem Hochsitz bei Kälte gedulden muss. Auch in diesen Fällen würde man sich ein wenig Wärme unter dem „Wetterfleck“ wünschen. Diejenigen, die den Militärdienst abgeleistet, in der Manöversaison im Herbst ein Russenloch oder im Winter eine Schneehöhle haben graben und dort eine Weile haben ausharren müssen, oder Leute, die der Ansitz-Jagd frönen, können sich vermutlich sehr gut an solche verqueren Situationen erinnern.

Abhilfe würde in vielen Fällen schon eine einzige ordinäre Kerze schaffen, wenn es sich zumindest um sehr begrenzte Räume handelt, wie sie oben beschrieben sind. Beim Zelt reicht eine Kerzenflamme allerdings nur für ein Ein-Mann-Zelt aus, das noch dazu relativ eng geschnitten sein muss - also mehr ein Biwakzelt, im Winter sogar in Doppeldachausführung.

Aber einfach eine Kerze anzünden, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wo ist der geeignete Standplatz? Wie stellt man sie sicher auf? Eine offene Flamme in einem beengten Raum, mit all den modernen Kunstfasern rundum, kann zu einem Sicherheitsrisiko ausarten! Wem schon einmal ein brennender Kunststoff auf die Haut getropft ist, oder beim Verschmelzen eines abgeschnittenen PE-Seils zu früh mit den Fingern versucht hat, das Ende zu formen, weiß um die höllischen Gefahren von klebrig-flüssig-heißem Plastik auf der Haut. Nicht auszudenken, wenn das ganze Zelt, der Schlafsack, die Isomatte und die Thermokleidung zu brennen beginnen - und man befindet sich mitten drin.

Um diese ungeheuerlichen Gefahren mit einem offenen Feuer zu mindern, habe ich mir jetzt eine kleine Biwakzelt-/Poncho-/Schneeloch-Heizung gebastelt. Einen großartigen Wärmegewinn darf man von einer Kerze mit nur 30 bis 40 Watt Leistung natürlich nicht erwarten und ins Schwitzen kommt man dabei bestimmt nicht, wenn dies auch einige „Erfahrene“ behaupten. Aber es reicht aus, das garstige Wetter etwas angenehmer erscheinen zu lassen. Diese Heizung möchte ich nun vorstellen.

Ausgegangen bin ich von einem Teelicht als Feuerstelle. Damit die Hitze der Kerze nicht sofort nach oben entweichen oder konzentriert Stoffe wie Zelt, Kleidung und dergleichen ansengen kann, muss ich eine Art Zwischenspeicher einfügen, der die Wärme relativ gleichmäßig an die Umgebung abgibt. Das ideale Speichermaterial wäre hierfür Stein, Keramik und Ziegel - „on tour“ allerdings viel zu schwer. Als Alternative bieten sich natürlich wieder einmal unsere vielseitig verwendbaren Konservendosen an.

Für die kleine Teelicht-Heizung halte ich eine Konservendose mit einem Durchmesser von 73 mm und einer Höhe von 110 mm für den idealen Behälter. In diesem Fall achte ich darauf, dass die Dose keinen Aufreißdeckel besitzt, weil ich Boden und Deckel an der Dose belasse, damit das ganze System in sich stabil bleibt.

Bild 1: Die Einzelteile meiner kleinen Teelicht-Heizung, Version 1 – Grundkörper, Gewicht: 45 g (oben) - Kerzenhalter, Gewicht: 5 g, damit das Teelicht im Inneren nicht verrutschen kann (Mitte links) - Henkel, Gewicht: 7 g, als Option zum Aufhängen im Zelt (Mitte rechts) - Teelicht mit Schale, Gewicht: 14 g (unten). Das Gesamtgewicht der Teelicht-Heizung beträgt somit 57 g, mit einem Teelicht bestückt: 71 g.

Bild 2: Der Heizofen – Ich habe an der noch vollen Konservendose auf der Seite die Öffnung für das Teelicht angezeichnet, in den Ecken Löcher mit etwa 5 mm Durchmesser gebohrt, drei Seiten mit der Schere aufgeschnitten und den Blechstreifen aufgebogen. Den Inhalt fülle ich anschließend zum weiteren Verkochen in eine Schüssel. Wenn man vorsichtig bohrt und sauber schneidet, vermeidet man, dass sich Metallreste in der Speise befinden. Zumindest habe ich davon noch nichts bemerkt, und wenn es doch einmal vorkommen sollte, ist der Tagesbedarf an Eisen im Körper vermutlich gedeckt. (Smiley: „lächeln“) Das überstehende Blech wird dann gänzlich abgeschnitten und die Öffnung mit der Feile nachgearbeitet und entgratet. Sie ist so groß, dass ein Teelicht gerade noch hindurchpasst. Als Maß habe ich festgelegt: in der Breite: ca. 40 mm, in der Höhe ca. 20 mm.

Bild 3: Der Kerzenhalter – Ich habe ihn aus einem Stück Abfallblech aus Alu herausgeschnitten. Man kann auch ein Büchsenblech oder noch besser ein Stahlband (Spannband für Transporte, z.B.: Kohlebriketts, Kisten, usw.) benutzen. Hierzu biege ich ein gleichseitiges Dreieck (Seitenlänge bei meinem Kerzenhalter ca. 65 mm, Höhe ca. 11 mm), in das das Teelicht in die Mitte fest eingesetzt wird. Die Ecken liegen an der Dosenwand an. Damit kann die Kerze im Inneren nicht verrutschen, wenn man versehentlich den Ofen anschubst.

Bild 4: Der Kerzenhalter ist in den Grundkörper eingelegt und das Teelicht eingesetzt. Die Kerze ist jetzt fest mit dem Heizofen verbunden. Selbst wenn man heftig an die Dose stößt, läuft kein flüssiges Wachs aus dem Ofen heraus, sondern bleibt beim Überschwappen am Kerzenhalter und am Boden hängen.

Damit die meiste Wärme sich über die Dosenoberfläche an die Umgebung verteilt, habe ich oben an der Seitenwand nur so viele Löcher gebohrt, dass die Kerze genügend Sauerstoff zum Brennen bekommt. Bei mir reichen im Laborversuch (Küche) 4 Löcher mit einem Durchmesser von ca. 3,5 mm aus. Dabei wird die Dose am Boden handwarm und steigert sich nach oben bis zu sehr heiß, sodass man sie mit der bloßen Hand nicht mehr anfassen kann. Oben sollte man mit seiner sündhaft teuren Hightech-Kleidung nicht ankommen, es sei denn, die Membrane ist bereits verstopft und man möchte zur Lüftung absichtlich zusätzliche Löcher einarbeiten. (Smiley: lächeln) Mit meiner alten „Filzlaus“, aka „Naturloden“, alias Bundeswehr-Kampfanzug, ist das natürlich kein Problem, die hält einiges an Hitze aus. Dass die obere Seite des Ofens sehr heiß wird, erkennt man auch an der gelblichbraunen Verfärbung des Blechs, die durch die Hitze entstanden ist. Bei einem Versuch habe ich dort Plastik zum Schmelzen gebracht.

Bild 5: Zum Aufhängen im Zelt, z.B. an der Zeltstange oder an einer Schlaufe am Innenzelt, habe ich als Option einen Henkel aus einem Drahtkleiderbügel gebogen, den ich in zwei gegenüberliegende Lüftungslöcher einhänge. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Löcher eventuell etwas erweitert werden müssen, damit die Flamme noch genügend Sauerstoff bekommt. Das war aber in meinem Fall nicht nötig, zumindest nicht im „Labor“. Alternativ können noch weitere Löcher gebohrt werden. Je mehr Löcher aber oben vorhanden sind, um so mehr heiße Luft entweicht und zieht nach oben ab. Dadurch kühlt auch der Ofen aus. Jeder, der die Heizung nachbauen möchte, muss selber ausprobieren, wie heiß er seinen Heizofen oben haben will. Man fängt am besten mit 4 Löchern an und erweitert dann die Anzahl je nach Belieben. Siehe dazu auch das Kapitel „Beobachtungen“ mit meinen Änderungsvorschlägen weiter unten. Den Bügel habe ich absichtlich so lange gewählt, damit beim Aufhängen direkt unter dem Zeltdach ein Sicherheitsabstand verbleibt, um den Zeltstoff (Plastikfolie!) nicht zu beschädigen.

Bild 6: Blick in das Innere des Heizofens mit brennender Kerze. Ein Warnhinweis ist an dieser Stelle absolut notwendig: Weil der Ofen entsprechend heiß wird, ist unbedingt darauf zu achten, dass genügend Abstand zu brennbaren Materialien vorhanden ist! Dies gilt insbesondere bei Hightech-Geweben aus Kunstfasern. Ich persönlich lasse meinen Heizofen lieber auf dem Boden stehen. Trotzdem er unten nur handwarm wird, stelle ich ihn auf eine Unterlage wie z.B. auf ein Schneidbrett, auf einen Teller, Topf, auf eine Pfanne usw.

Bild 7: Beyonds endgültiger Prototyp seines Wärmeofen in der Version 2

Beobachtungen/Hinweise

Einen Wärmeofen, den man selber gebaut hat, kennt man in- und auswendig und man weiß um dessen Besonderheiten. - So zum Beispiel habe ich festgestellt, dass sich das Teelicht in der Version 1 sehr schlecht anzünden lässt, insbesondere wenn es etwas kälter geworden ist. Ursache ist der geringe Sauerstoffdurchsatz gewesen. Die Kerzenflamme hat den gesamten Sauerstoff aus der vorhandenen Luft im Doseninneren verbraucht, weil noch nicht genügend Zug nach oben zustande gekommen ist, der neue Luft ansaugt. Sie ist trotz mehrerer Anzündversuche immer wieder erloschen. In der neuen Version 2 habe ich oben 6 zusätzliche Löcher in gleicher Größe (ca. 3,5 mm) gebohrt, 4 auf der Ebene der vorhandenen Abluftlöcher und 2 separate weiter oben für den Henkel. Jetzt lässt sich das Teelicht leichter anzünden und die Dose wird oben trotzdem noch so heiß, sodass Plastik zwar nicht mehr schmilzt, aber weich wird und verklebt.

Für die Montage sind nur gängige Materialien verwendet worden, die mit den einfachsten Werkzeugen bearbeitet werden können. Auch das Brennmaterial, die Teelichter, sind überall erhältlich und relativ preisgünstig, im Gegensatz zu den teuren Brennstäben bei den käuflichen Miniaturheizgeräten (Taschenöfen, usw.).

Auf die überaus großen Gefahren, in einem Kunststoffzelt mit einem Kocher (Spiritus, Gas, Benzin) als Ersatzheizung zu hantieren, muss ich nicht mehr extra hinweisen. Darüber ist schon Vieles geschrieben worden. Siehe dazu auch meine Hinweise weiter oben und im Post #919 (klicke: “hier“) über das Kochen im Zelt oder in der Apsis im vorletzten Absatz.

Einen Kocher, bei dem der Brennstoff mitgenommen werden muss, auch zum Heizen zu verwenden, halte ich für eine Verschwendung und dazu noch für eine potentielle Gefahrenquelle. Dies würde ich nur in extremen Notfällen akzeptieren. Außerdem wird der mitgeführte Brennstoff auch bei sparsamster Einstellung relativ schnell zur Neige gehen.

Für eine ausreichende Frischluftzufuhr in einem engen Raum, wie in einem Biwakzelt oder einem Schneeloch ist unbedingt zu sorgen. Dies gilt vor allem, wenn die Teelichtflamme im Wärmeofen ohne ersichtlichen Grund erlischt. Dann wird es allerhöchste Zeit, den Raum zu lüften! Nähere Hinweise zu diesem wichtigen Thema sollten unbedingt von kompetenter Seite eingeholt werden. Ich erwähne das hier nur der Vollständigkeit halber.

Der Wärmeofen sollte während des Betriebs ständig unter Beobachtung stehen. Das heißt, bei längerer Abwesenheit oder während des Schlafens muss das Teelicht gelöscht werden.

Fazit

Dieser kleine Zeltheizofen, „Mikro-Zeltwärmer“ würde als Bezeichnung eigentlich treffender passen, ersetzt natürlich keine vollwertige Zeltheizung, wie man sie vom Militär her kennt. Dort sind die Zelte, insbesondere die der Kommandoeinheiten, meist vollkommen überhitzt und dementsprechend ist der Kälteschock, wenn man ins Freie tritt. (Smiley: lächeln) So etwas müssen wir Outdoorer nicht haben. Eine gute, den vorherrschenden Temperaturen angepasste Kleidung, im Winter ein doppelwandiges Zelt, eine solide Isomatte und ein entsprechender Schlafsack müssten in Verbindung mit diesem zusätzlichen kleinen Wärmespender in der Regel genügen. Das Zelt bleibt überschlagen, zumindest aber trocken. Rechtzeitig vor dem Aufstehen die Zeltheizung angezündet, ist es angenehm, wenn man aus dem Schlafsack kriecht und sich die Zeltwand trocken anfühlt.

Die „Ein-Teelicht-Dosen-Heizung“ recht zumindest aus, sich die Hände, die Füße und das Gesicht in unmittelbarer Nähe der Wärmequelle ein wenig aufzuwärmen, wenn es auch nur abwechselnd möglich ist oder im offenen Schneidersitz mit der Teelichtdose zwischen den Beinen – praktisch wie beim Aufwärmen unter dem Poncho.

Der Hauptgrund dieser Dosenheizung liegt aber in der erhöhten Sicherheit gegenüber einem frei stehenden Teelicht oder einer Kerze, weil die Dosen gegen Umfallen und Auslaufen schützt und die Wärme gleichmäßiger verteilt wird und sie nicht konzentriert nach oben entweichen kann.

Viele Grüße

Beyond

. Waren zu zweit im Zelt, wir heizen ja auch noch.

. Waren zu zweit im Zelt, wir heizen ja auch noch.

für Dein „Lagerfeuer hinter Gittern“, Deine Überlegungen zu Streichhölzern und zur Outdoor-Ausrüstungs-Industrie. Allerdings kann es einem auch als Bastler passieren, dass man immer wieder von Neuerungen überrollt wird

für Dein „Lagerfeuer hinter Gittern“, Deine Überlegungen zu Streichhölzern und zur Outdoor-Ausrüstungs-Industrie. Allerdings kann es einem auch als Bastler passieren, dass man immer wieder von Neuerungen überrollt wird

Kommentar