| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Die Karpaten Serbiens waren der letzte Teil dieses Gebirges, das ich noch nicht kannte. Aufgrund anderer Interessen in der Vergangenheit meinerseits sowie des Bürgerkriegs nach dem Zerfall Jugoslawiens in den 90ern rückte Serbien erst jetzt in den Fokus meiner Aufmerksamkeit.

Zusammen mit Helga wollte ich an Ostern für zwei Wochen durch die Karpaten und die Berge des Balkans in Serbien streifen. Von Belgrad ging es an den Donaudurchbruch und anschließend weiter nach Süden über Vratna, Jabukovac und Knjaževac bis zu Serbiens höchstem Gebirge der Stara Planina. Über Niš und den Kurort Sokobanja fuhren wir zurück nach Belgrad.

Wir wanderten in den Teilmassiven der serbischen Karpaten: Liškovac, Veliki Greben, Ozren und Rtanj.

Informationen zu bekommen über den südlichsten Zipfel der Karpaten erwies sich als außergewöhnlich schwer. So verwarf ich recht schnell meinen Wunsch, die serbischen Karpaten von Nord nach Süd zu durchwandern und richtete mein Hauptaugenmerk bei dieser Reise auf das Ausloten der Möglichkeiten, um vielleicht bei einem späteren Besuch der Region mein Vorhaben doch noch realisieren zu können.

In Belgrad

Um 14.50 Uhr sollte unser Flug von Frankfurt nach Belgrad gehen, hieß es bei der Buchung im Februar. Ein paar Tage später wurde der Start auf 20.10 Uhr korrigiert, wir würden die Hauptstadt Serbiens also erst gegen 22 Uhr erreichen.

Immerhin hatten wir neben dem Flug gleich eine Unterkunft reserviert, das Hotel Royal. Durch das Internet wurden wir schon vor Taxifahrern gewarnt, die ihre Fahrgäste abzocken, die vom Flughafen in die Innenstadt wollen. Daher empfahl man den offiziellen Taxistand im Flughafengebäude, der per Liste über seine festen Preise informiert (1800 RSD / 15 EUR). Wir nehmen aber den 23-Uhr-Bus, der schon vor dem Gebäude wartet. Dreihundert Dinar kostet die Fahrt und nach einer reichlichen halben Stunde stehen wir in Belgrads Innenstadt vor dem Hauptbahnhof.

Ich mag es nicht, mitten in der Nacht in einer fremden Stadt anzukommen. Wir müssen unser Hotel finden. Helga setzt auf Groborientierung mit einer Internet-Karte und die Kommunikation mit Einheimischen, ich auf die Route in meinem GPS. Funktioniert hätte beides. Kurz vor Mitternacht leuchtet uns der Schriftzug Royal in der Kralja-Petra-Straße entgegen. Die erste Hürde ist genommen und sollte mit einem Ankunftsbierchen begossen werden. In einem Non-Stop-Laden gleich neben dem Hotel entdecke ich Schwarzbier – Nikšičko Tamno aus Montenegro. Kaufen kann ich es jedoch nicht. Der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr ist in Serbien verboten, wie mir die Dame an der Kasse zu verstehen gibt. Da fährt man in den tiefsten Balkan und stößt auf schwäbische Marotten, unglaublich.

Unser Hotel ist ein recht lustiger Ort. In unser Zimmer gelangen wir angeblich nur per Aufzug, so der Portier an der Rezeption. Tatsächlich scheint die Treppe direkt ins Nirvana zu führen. Die Wandlampe über Helgas Bett wird nur von den Stromkabeln gehalten und der Blick aus dem Fenster fällt auf marode Balkone, wo die Wäsche trocknet. Immerhin gibt es warmes Wasser!

Es regnet am nächsten Morgen und der Blick aus dem Hotelfenster mit Belgrader Hinterhofromantik ist somit noch betrüblicher. Das Beste aber ist das Frühstück. Laut unserer Beschreibung im Internet sollte ein Buffet da sein. Die Dame bringt jedem einen Teller mit Omelett, ein paar dünne Scheiben Formschinken und kleine Schafskäse-Ecken, zwei Scheiben Weißbrot ohne Butter und eine Tasse Kaffee.

Das Gespräch war recht kurz und gestaltete sich in etwa so:

„Ich hätte gern eine Tasse Tee und einen Orangensaft?“

„Geht nicht, es gibt nur ein Getränk!“

„Wieso?“

Schulterzucken mit gelangweilter Mimik

„Wurde das geändert?“

„Ja, geändert!“

„Laut Beschreibung soll es doch ein Buffet geben?“

„Gibt's nicht. Nur jeweils ein Frühstück wählbar“

„Wurde das auch geändert?“

„Ja, geändert!“

„Zum selben Preis?“

„Ja, gleicher Preis!“

Mit der Erkenntnis, morgen wo anders zu frühstücken, verlassen wir unsere Unterkunft, um Belgrad zu erkunden.

In Deutschland Informationen zu bekommen über den südlichsten Zipfel der Karpaten erwies sich als außergewöhnlich schwer. Wir hatten keine Wanderkarten und auch die OSM-Karte auf meinem GPS erwies sich als sehr dürftig. Vielleicht hatten wir ja in Belgrad Glück.

Die Reaktionen auf unsere Frage nach Wanderkarten für die Karpaten oder auch das Balkangebirge in mehreren Buchläden der Fußgängerzone reichen von Erstaunen bis Unverständnis. „Hiking?“ – „Strange!“ Ich hätte auch nach Mondgestein fragen können, die Reaktionen wären sicher ähnlich gewesen. Wir geben es bald auf und widmen uns Belgrads Sehenswürdigkeiten.

Im Nieselregen wandern wir vorbei am pompösen Hotel „Moskau“ zur Kirche des Heiligen Sava. Der Bau in seiner jetzigen Gestalt ist erst rund 10 Jahre alt. Vor dem Gebäude verkaufen Händler T-Shirts mit der Aufschrift: „Putin is watching you!“

Wir schlendern durchs große Areal des Hauptstadtklinikums und vorbei am zerbombten Kaskadenbau des Verteidigungsministeriums bis zum Bahnhof und erkundigen uns nebenan am Busbahnhof, wann morgen ein Bus nach Donji Milanovac fährt. Im alten Stadtkern Belgrads im Kalemegdan überzieht Kopfsteinpflaster noch einige Straßen, Hundebesitzer sammeln die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auf.

Schließlich landen wir am Café „?“ gegenüber der orthodoxen Kathedrale – ein Restaurant mit Kultstatus in Belgrad. Wie kam es zu diesem seltsamen Namen? 1892 wollte der Besitzer das Café „Bei der Kathedrale“ nennen. Das ärgerte die Kirchenväter und sie drohten mit der Schließung der Räumlichkeiten. Dem Besitzer viel jedoch kein anderer Name ein und so schrieb er vorübergehend ein Fragezeichen auf das Namensschild, bei dem es bis heute geblieben ist. Der Name prägte sich ein und das Café wurde stadtbekannt – funktionierendes Marketing, findet Helga.

Während wir einen Rakija (Quittenschnaps) auf Empfehlung des Hauses genießen, sieht Helga einen Übertragungswagen eines Fernsehsenders, Arbeiter legen Kabel in die Kirche gegenüber, tragen Beleuchtungstechnik hinein. „Hier gibt es am Ostersonntag mehr als nur den üblichen Ostergottesdienst, das dürfte der wichtigste Gottesdienst für Serbien sein“, ist sie sich sicher. Wir werden die Sache im Auge behalten.

Die Festung Kalemegdan ist unser letztes Ziel. Von der Festungsmauer schauen wir auf den Zusammenfluss von Save und Donau. Hinter der Festungsmauer sitzen Leute und spielen Schach. Eine Foto-Ausstellung erinnert an die Bombardierung Belgrads im Zweiten Weltkrieg.

Es hat aufgehört zu nieseln und auf der Knez-Mihailova-Straße, der Fußgängerzone, promeniert das Volk. Wir gehen Abendessen im Restaurant „Vuk“, welches unser Reiseführer für seine serbischen Spezialitäten rühmt. Eine dieser Spezialitäten nennt sich Karadjordjeva-Schnitzel. Es ist unser erstes Schnitzel, das wie ein Palatschinken zusammengerollt auf dem Teller liegt, gefüllt mit Käse (Kajmak) wie bei uns Cordon bleue. Böse Zungen nennen es seiner Form wegen auch Jungfrauentraum.

Grau und verregnet zeigt sich uns Belgrad nach unserer Ankunft.

Beim Blick aus dem Fenster unseres Hotelzimmers empfängt uns Belgrader Hinterhofromantik.

Aber es gibt in Belgrad einen Ort, der trotz der widrigen Umstände die Stimmung hebt – das Café „?“.

Noch Fragen? (Foto: H. Riedel)

In Belgrad haben nicht nur Cafés seltsame Namen, auch die Straßenschilder sind ungewöhnlich.

Mittags wird das Wetter besser. Wir machen einen Stadtbummel. Hier das Parlamentsgebäude, Sitz der serbischen Nationalversammlung – Dom Narodne skupštine.

In der Skadarska Straße, oder Skadarlija, sind Belgrads Künstler daheim. Mittlerweile fühlen sich in den zahlreichen Restaurants aber auch viele Touristen hier wohl.

Unser Bus an die Donau nach Donji Milanovac fährt erst um 13 Uhr. Wie geplant wollen wir heute zur orthodoxen Kathedrale, es ist Ostersonntag. Und weil Ostern ist, bekommen wir in der Kirche ein Osterei geschenkt. Die zusätzlichen Lampen leuchten das Kircheninnere für die Medien aus, sodass die Bemalung noch schöner zur Geltung kommt. Die Kirche ist brechend voll, vorn vor dem Altar sitzt neben dem Ex-Premierminister Ivica Dačić und dem Metropoliten von Belgrad Patriarch Irinej, die serbische Polit- und Kirchenprominenz. Kameraleute und Fotografen drängeln sich am Rand durch die Besucher, ein Kirchendiener zeigt ihnen den Weg. Draußen am Straßenrand steht das Sicherheitspersonal auffallend unauffällig ganz in Schwarz gekleidet.

Wir frühstücken zunächst im Café „?“ und warten dann am Eingang des der Kirche gegenüberliegenden Sitzes des Metropoliten das Ende des Gottesdiensts ab. Als der letzte Singsang verklungen war, bewegt sich die ganze VIP-Kolonne aus der Kirche und hält direkt auf den Sitz des Metropoliten zu. Ich staune nicht schlecht, auf Tuchfühlung gehen sie an uns vorbei und verschwinden hinter der großen Holztür am Eingang des Gebäudes.

Auf dem Weg zurück zum Hotel wundere ich mich immer noch, keiner der Personenschützer hatte Anstalten gemacht, uns wegzujagen. Helga meint, die hielten uns für harmlos. Wir hätten dem Ex-Premier und dem Kirchenvater auf die Schulter klopfen können.

In der orthodoxen Kathedrale trifft sich am Ostersonntag Serbiens Polit- und Kirchenprominenz.

Auch die katholische Konkurrenz ist sich für einen Besuch nicht zu schade.

Nach dem Gottesdienst verlassen die VIPs die Kirche. Unter anderem Ex-Premier Ivica Dačić (2. Reihe, 1. von links) und Patriarch Irinej (1. Reihe, mittig) der Metropolit von Belgrad.

Ðerdap – das „Eiserne Tor“

Der Zugang zu den Bussen auf dem Busbahnhof ist nur mit entsprechenden Chips, die es beim Kauf eines Fahrscheins gibt, zu betreten. Ich finde die Regelung gut, hält sie doch zwielichtige Gestalten fern. Unsere Rucksäcke kosten extra und mit einem Fahrschein haben wir auch gleich eine Sitzplatzreservierung.

Kurz vor Požarevac verlassen wir die Autobahn und über Landstraße geht es an die Donau. Schilder am Straßenrand kündigen den Nationalpark Ðerdap an. Pause in Golubac. Helga erinnert die Festung am Horizont über dem Donauufer aus der dunstigen Ferne eher an ein Betonwerk. Ich freue mich, dass der Bus an der Donau entlangfährt. Es ist die interessantere Strecke. Es geht laut Karte auch eine Straße über Majdanpek nach Donji Milanovac. Nur, ob die Eisenbahn noch nach Bor fährt, erfahre ich nun nicht.

Einfahrt ins „Eiserne Tor“. Die Berge der Karpaten zu beiden Seiten der Donau zeigen sich in frischem Grün. Ab und zu ragen Felsspitzen auf rumänischer Seite in den Himmel. Je tiefer wir in die Schlucht fahren, desto mehr bewölkt es sich. Die ersten, bei Donauweg-Radlern so respekteinflößenden Tunnel kommen in Sicht.

Gegen 16.45 Uhr erreichen wir Donji Milanovac. Den Ort wählten wir, da es hier eine Touristen-Information und das Büro der Verwaltung des Nationalparks Ðerdap gibt. Hier erhofften wir uns Informationen zu Wanderwegen und vielleicht auch Wanderkarten zu bekommen. Im Moment bekamen wir jedoch gar nichts, das Büro ist an Sonntagen geschlossen. An der Dorfstraße lümmelen sich Straßenhunde mit Plastikmarken an den Ohren. Helga fällt auf, dass nur Weibchen eine Marke haben, vermutlich wurden diese sterilsiert. Da scheint Serbien den Rumänen auf der anderen Seite der Donau ein ganzes Stück voraus zu sein.

Das einzige Hotel ist das Lepenski Vir auf einer Anhöhe über dem Ort. Vereinzelte Pensionen unten an der Donau schienen noch nicht auf Touristen eingestellt zu sein, was an der Vorsaison liegen könnte. Vor dem Hotel parkt ein Reisebus aus Bulgarien. Wir sind nicht die einzigen Gäste. Der riesige sozialistische Betonbau mit Bar, Restaurant, Laden und noch anderer Angebote ist nicht günstig, 54 EUR kostet das Doppelzimmer. Wir bleiben trotzdem. Im Eingangsbereich steht ein Korb voller Ostereier. Helga ist sich sicher, dass wir uns da bedienen können. Auch in Serbien scheint es Sitte zu sein, sich an Ostern mit bunten Eier zu beschenken. An der Hotelbar gibt es gleich wieder welche und zum Abendessen gibt es Fischsuppe – aus Donaufischen, wie uns der Kellner versichert.

Auf den Tischen stapeln sich die Speisen des Frühstücksbuffets am nächsten Morgen. Verglichen mit Belgrad fühlen wir uns hier wie im Paradies. Dass sich ein Frühstücksbuffet lohnt, haben wir sicher der bulgarischen Reisegruppe zu verdanken. Für uns alleine hätte sich das nicht gelohnt und wäre letztlich auch Verschwendung gewesen. Und da heute Ostermontag ist, bekommen wir wieder Ostereier geschenkt.

Zwar ist heute offiziell Feiertag in Serbien, aber laut Öffnungszeiten sollte die Touristen-Info aufhaben. Wir stehen jedoch vor verschlossenen Türen. „Die schlafen sicher noch“, meint ein Typ mit Sonnenbrille, der vor der Straßenkneipe hockt und zumindest einen – erfolglosen – Versuch machte, per Telefon die Bediensteten zu wecken.

Ich ärgere mich. Was sollen wir jetzt machen? Warten scheint keine gute Option zu sein. Wer weiß, ob heute noch mal jemand aufkreuzt.

Vor dem Nationalparkbüro steht ein interaktiver Infokasten. Per Knopfdruck lassen sich ein paar Infos über Wanderungen im Nationalpark abrufen. Wir könnten auf den Veliki Štrbac wandern. Denn von dem 768 m hohen Kalkfelsen soll sich ein phantastischer Blick in Donauenge eröffnen. Ausgangspunkt für die Wanderung ist das Dorf Pecka Bara an der Donau. Das hieße für uns etwa 25 km auf der Straße laufen oder trampen. Zu weit und zu unsicher für einen Tagesausflug. Wir entscheiden uns für einen Spaziergang in der Nähe.

Wir folgen der Straße in Richtung Porečki most (Brücke in der Porečki-Bucht). Kurz vor besagter Brücke führt ein Forstweg links durch einen Weiler den Hang hinauf.

Matsch klebt an den Schuhen, es kann noch nicht allzu lang her sein, dass es hier ordentlich geregnet hat. Ein Bauer steht am Zaun seines Grundstücks und spricht uns an. Ich verstehe „Spaziergang“ und „See“. Er zeigt mit der Hand nach Westen – „zwei Kilometer“.

Wir folgen dem Fingerzeig, finden aber keinen See, dafür eine recht große Landschildkröte neben dem Weg. Sich schützend, stecken Kopf und Beine unter ihrem Panzer.

Ein mit rot-weißem Kreis markierter Pfad führt auf der anderen Seite hinab, zurück nach Donji Milanovac, wir folgen ihm.

Die Touristen-Information ist jetzt geöffnet. Nur unsere Fragen zu Wandermöglichkeiten im Nationalpark kann uns der Mann nicht beantworten. Wir sollen in der Nationalparkverwaltung fragen, die heute aber noch geschlossen hat. Leider gibt es auch noch keine Fahrten auf der Donau, erst ab Mitte Mai. Er schlägt vor, mit dem nächsten Bus nach Golubac zu fahren. Dort können wir uns die Festung ansehen und mit dem Bus aus Belgrad am Nachmittag wieder zurückfahren. Wir überschlagen kurz, wie viel Zeit uns bleibt, um die Festung anzusehen. Eine knappe halbe Stunde, das lohnt nicht.

So laufen wir noch eine Runde in westlicher Richtung und erreichen nach knapp 3 Stunden unser Hotel.

Unser Ziel heißt Donji Milanovac. Hier soll es ein Büro der Nationalparkverwaltung geben. Wir hoffen dort ein paar Infos zu Wanderungen im Nationalpark zu bekommen. Vielleicht sogar Wanderkarten?

Wie es scheint, werden hier auch Serbiens kulinarische Spezialitäten gezüchtet. (Foto: H. Riedel)

Leider ist wandern recht umständlich im Nationalpark. Die für uns interessanten Touren sind nur mit Führer möglich. Wir entscheiden uns für einen Spaziergang in der Nähe.

Ich habe schon viele Abschnitte der Donau gesehen, der Karpatendurchbruch bleibt für mich der schönste!

Bei den Wlachen

Die Bulgaren sind abgereist. Es gibt – wie wir schon gestern vermutet hatten – kein Buffet mehr. Aber es gibt einen großen Unterschied zum Hotel Royal: Wir bekommen problemlos mehrere Tassen Tee von einer freundlichen Bedienung nachgeschenkt und Helga ist sich sicher, dass sie auch noch Wurst oder Käse bekommen würde, würde sie darum bitten. Uns gegenüber am Nachbartisch sitzen Donauradler – Deutsche. Wir hoffen, heute brauchbare Informationen von der Verwaltung des Ðerdap-Nationalparks zu bekommen. Das Büro ist offen, im Empfangsraum sitzt ein Ranger, der leider nur serbisch spricht. Doch kein Problem, der Mann verschwindet die Treppe rauf in den ersten Stock und kommt kurz darauf mit einer blonden jungen Dame zurück.

Wandern im Nationalpark ist möglich, Wanderkarten gibt es jedoch keine, erfahren wir. Es gab mal eine Karte, die sei jedoch vergriffen. Ich spreche meinen Wunsch an, auf den Veliki Štrbac zu wandern. „Das ist möglich“, antwortet die Dame. „Aber nur geführt.“ Wie? „Ja, das sei aus Naturschutzgründen so.“ Wir erfahren, dass der Nationalpark in Schutzzonen unterteilt ist und der Veliki Štrbac befindet sich in Zone 1, der höchsten Schutzzone. Und eine geführte Wanderung ist frühestens mit einem Tag Vorankündigung möglich, für uns also frühestens morgen.

Ob es noch andere Wandermöglichkeiten gäbe, wollen wir wissen. „Ja aber nicht in der Nähe – haben Sie ein Fahrrad“, fragt die Frau. Da stehen wir, gebeugt unter der Last unserer Rucksäcke, die vom Hintern bis über den Kopf ragen. Ob ihr das entgangen ist? So lässt sich's nicht wirklich gut radeln.

Es macht keinen Sinn, wir werden den 10-Uhr-Bus nach Kladovo nehmen und versuchen, unser nächstes Ziel zu erreichen – die Felsenschlucht von Vratna. Immerhin: Wir bekommen – quasi als Trost – noch ein Buch über den Nationalpark in deutscher Sprache.

Bis Kladovo fahren wir eine Stunde. Es geht durch die Kazan-Engpässe. Der Vorteil zur rumänischen Seite ist, dass die Straße hier direkt durch die Schlucht führt. Steil erheben sich die Felsen auf der rumänischen Seite. Wir sehen den Kopf vom Decebal und das kleine Mraconia-Kloster. Auf Höhe Staudamm fängt es wieder an zu regnen.

Auf dem Busbahnhof erkundigen wir uns nach der Weiterfahrt in Richtung Vratna. Doch für den Fahrkartenverkäufer scheint die Welt hinter Kladovo zu Ende zu sein. Dreiviertel elf fährt ein Bus nach Negotin, dort sollen wir fragen. So ein Blödsinn. Wir würden damit auf halber Strecke am Abbiegepunkt vorbeifahren – um von Negotin wieder die Hälfte der Strecke zurückzufahren. Wir zeigen dem Mann unsere Serbien-Karte und dort auf den Abzweig nach Vratna. „Slatinski Most“ sagt der Mann. Es kostet uns knapp 3 Euro.

Der Bus hält aber nicht an der Brücke über den Slatina-Bach. Wohin wir wollen, will eine Frau von Helga wissen. Es wird kurz diskutiert dann bedeutet man uns, noch sitzen zu bleiben. Erst am nächsten Abzweig lässt man uns aussteigen. Wir wühlen gerade unsere Regenjacken aus dem Rucksack, denn es fängt zu nieseln an, da sehen wir einen Bus aus Negotin, der ganz offensichtlich abbiegen will. Wir machen Haltezeichen – und der Bus hält. Das war eine Punktlandung. Wir haben Glück, es geht direkt bis Vratna.

Ich hatte mich schon über den Namen Slatina gewundert, in Rumänien heißt das: Speck. Auch im Bus sprechen die Leute rumänisch, ein alter Mann kann sogar deutsch. War viele Jahre als Gastarbeiter in Deutschland tätig und ist nun in Rente.

Die Leute in der Gegend sind Wlachen, im 18. Jahrhundert von den Habsburgern ins Land geholt. In Vratna ist Endstation. „Immer geradeaus“, sagt der Alte. „Bis wir die Kirche sehen.“

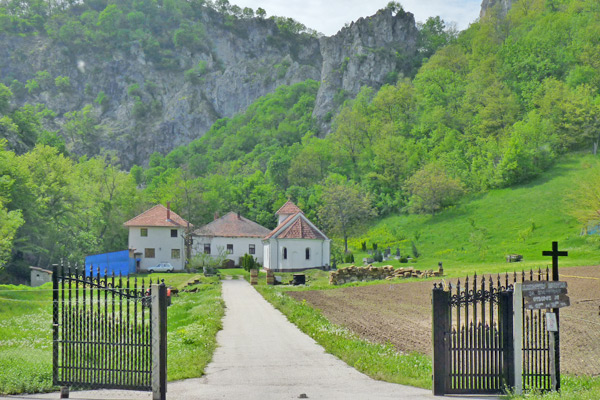

Wir sehen sie nach etwa 45 Minuten. Hinter dem Kloster erheben sich die Kalkfelsen der Schlucht – Ausläufer des Gebirgszuges Veliki Greben (Großes Felsenriff).

Wir gehen erst mal ins Kloster. Eine Nonne zeigt uns die kleine Kirche. Da die Serben auch am Dienstag noch Ostern feiern, steht auch hier ein Korb voller Eier auf einem Tischchen. Und nach altem Brauch, was bekommen auch wir wieder von einer freundlich lächelnden Nonne? Richtig – jeder zwei Ostereier!

Es wird Zeit, sich Gedanken über einen Schlafplatz zu machen – auch wenn wir uns beim Herlaufen zum Kloster schon mal potentiell geeignete Zeltplätze aus den Augenwinkeln heraus angeschaut haben. Eine junge Frau, die hier tätig ist, spricht etwas englisch. Sie fragt den Popen. Wir könnten in Jabukovac übernachten, dort gebe es eine private Unterkunft, der Hauseigentümer spreche sogar deutsch. Das klingt schon mal gut. Wie weit es ist, wollen wir wissen. „Etwa 10 km, der Vater (also der Pope) würde uns fahren. Das klingt noch besser. Wir sollten uns einfach melden, wenn wir von unserer Wanderung zurück sind.

Unsere Rucksäcke können wir auf dem Klosterhof lassen und so unbeschwert in die Tiefen der Vratna-Schlucht hinabsteigen. Aber erst einmal geht es bergauf. Ein Wegweiser am Klostereingang zeigt 20 Minuten zum „Kleinen“ und „Großen Tor“ und 2 ¼ Stunden zum „Trockenen Tor“. Die Tore hier „prerast“ oder „kapija“ genannt, sind natürliche Felsentore. Die beiden Ersteren sind laut wissenschaftlicher Forschungen durch den Einsturz einer Höhle entstanden. Das „Trockene Tor“ hat der Fluss gebildet. Trocken deshalb, weil der Fluss teilweise unterirdisch fließt und das Oberflächenwasser im Sommer versiegen kann.

Auf einem matschigen, lehmigen Pfad rutschen wir in die Schlucht. Es ist merklich kühler geworden. Vor uns erhebt sich das „Große Tor“, 45 m lang und 26 m hoch, mit einer Breite von 22 bis 33 m. Ein Stück stromab steht das „Kleine Tor“, 30 m breit, 15 m lang und 34 m hoch.

Vor dem „Großen Tor“ steht ein Papierkorb. Ich bin zwar der Meinung, dass die Leute ihren Müll lieber wieder mitnehmen sollen, aber immerhin besser, als wenn der Dreck überall rumliegt. Hinter dem Tor geht es über eine Brücke aufs andere Ufer. Nach rund 150 m geht es wieder auf die andere Flussseite aber diesmal ohne Brücke. Barfuß stolpern wir über glatte Steine durchs eiskalte Wasser. Wir hätten unsere Halbschuhe aus dem Rucksack mitnehmen sollen! Aber wer konnte ahnen, dass die Regentage alle „Hüpfsteine“ unter Wasser gesetzt haben. Schon nach etwa 25 m wechselt der Weg wieder durch den Bach auf die andere Seite. Es macht keinen Sinn, wenn wir jedes Mal die Schuhe an und ausziehen müssen, sind wir heute Abend noch in der Schlucht. Wir verzichten auf das dritte Tor und kehren um. Bei der Brücke zweigt ein Pfad ab zu einem Aussichtspunkt. Nach 20 Minuten schauen wir hinunter auf das „Kleine Tor“ und das Kloster.

Zwischen den Felsen blüht wilder duftender Flieder. Die Sonne scheint, wir essen unsere Ostereier und genehmigen uns eine Büchse Schwarzbier. Gegen 16.30 Uhr sind wir zurück am Kloster.

Zurückgekehrt bemerkt man uns schnell und der Pope öffnet das Blechtor eines kleinen Schuppens. Zum Vorschein kommt ein schwarz- und chromglänzender Geländewagen. In einer Viertelstunde sind wir in Jabukovac. Geld will unser „Vater“ nicht nehmen. Wir bedanken uns mit einer kleinen Spende fürs Kloster.

Unsere Pension liegt am Ende des Dorfes. Schon während der Fahrt vielen uns die teils villenartigen Häuser auf. Ein Haus kitschiger als das andere säumen die Dorfstraße. Mehrgeschossige Protzbauten, teilweise mit Stucksäulen versehen – Akropolis auf Serbisch. Auf den Toren bewachen Löwen und Falken aus Gips die Grundstücke. In einem Vorhof steht ein Gipsmops und vor einem anderen Haus steht eine Bank mit Elefantenfüßen. Dass diese Tierchen den Leuten hier wichtig sind, sieht man an einem Rohbau. Noch kein Putz und keine Fenster, aber auf dem Gemäuer schlägt schnaubend ein Gipspferd seine Hufe in die Luft. Und noch etwas erregt unsere Aufmerksamkeit, vor jedem zweiten Haus parkt ein Auto mit deutschem oder österreichischem Nummernschild. Zwei ältere Frauen „erzählen“ uns – für uns nur nonverbal zu verstehen –, dass heute Abend noch im Dorf getanzt wird.

Unser Pensionswirt spricht nicht wirklich Deutsch, obwohl seine Frau schon seit Jahren in Frankfurt arbeitet. Doch seine Tochter hat ein Tablet mit Translator App (konservativ: Flachrechner mit Übersetzungsprogramm). Wir machen einen Dorfspaziergang, Helga will die architektonischen Einzigartigkeiten fotografieren und Dragiša, unser Pensionswirt, lädt uns im Paja – der hiesigen Dorfkneipe auf ein Bierchen ein.

Wir hocken uns zu vier Dörflern an den Tisch, zwei von ihnen sprechen Wiener Dialekt. Sie arbeiten in Österreich und sind jetzt über die Feiertage auf Urlaub bei ihren Angehörigen.

„Die Meisten hier gehören zur Volksgruppe der Wlachen“, erzählt uns einer der Männer. Sie fühlen sich aber als Serben. Die Sprache wlachisch ähnelt dem Rumänischen ist aber eigenständig. Viele aus dem Dorf arbeiten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und sind nun auf Besuch daheim, was auch die Autos vor den Häusern erklärt.

Doch in Jabukovac leben nicht nur deutsch sprechende Wlachen, sondern auch serbisch sprechende Deutsche!

Frauen in Tracht laufen die Dorfstraße hinunter in Richtung Dorfplatz. Was das zu bedeuten hat, wollen wir wissen. „Ja, eine Frau aus dem Dorf feiert ihren 60. Geburtstag“, klärt uns unser Gastgeber auf. Aha, das ist also der von den beiden Frauen angekündigte Tanz! „Und sie hat sich gewünscht, dass ihre Freundinnen in Tracht zu der Feier erscheinen. Ihr Mann – wie heißt er gleich? – Stefan oder Peter – ist Deutscher.“

Stefan oder wie sich später herausstellt: Peter ist 75 Jahre und ähnelt mit seinen buschigen Augenbrauen Altkanzler Schröder. Im tiefsten Serbien auf deutsche Touris zu treffen ist ihm offensichtlich völlig unverständlich. „Was verschlägt euch denn hierher?“ Dass ich ihn kaum verstehe, liegt weniger an seinem Äppelwoi-Dialekt, als vielmehr an der Beschallung durch die Dorfkapelle. Die Politik, wie er sagt, ließ ihn Deutschland vor 16 Jahren den Rücken kehren. Jetzt nimmt er lieber seinen Rentenabschlag in Kauf und lebt mit seiner Frau hier in Serbien. Das nenne ich konsequent. Da neuerdings in der Schule Deutsch unterrichtet wird, bringt er den Lehrern deutsche Grammatik bei – und uns serbische Schimpfwörter.

„Es gibt in Deutschland Bücher, Kauderwelsch, da steht das drin.“ – Jebo te, so isses!

Die Gäste tanzen weiter, wir gehen mit Dragiša in die Dorfkneipe zu Abend essen. Es gibt die Spezialität des Hauses – Grillplatte. Wie wir noch merken werden, ist das die Spezialität jedes serbischen Restaurants.

Unser nächstes Ziel: die Felsenschlucht von Vratna. Am Kloster Vratna beginnt der Pfad in die Schlucht. (Foto: H. Riedel)

Unsere Rucksäcke können wir auf dem Klosterhof lassen und so unbeschwert in die Tiefen der Vratna-Schlucht hinabsteigen. Aber erst einmal geht es bergauf.

Das Besondere in der Schlucht sind ihre Felsentore, „prerast“ oder „kapija“ genannt. Zwei von drei Toren sind laut wissenschaftlicher Forschungen durch den Einsturz einer Höhle entstanden.

Vor uns erhebt sich das „Große Tor“, 45 m lang und 26 m hoch, mit einer Breite von 22 bis 33 m.

Ein Stück stromab steht das „Kleine Tor“, 30 m breit, 15 m lang und 34 m hoch.

Nach rund 150 m geht es barfuß auf die andere Flussseite. Wer konnte ahnen, dass die Regentage alle „Hüpfsteine“ unter Wasser gesetzt haben.

Schon nach etwa 25 m wechselt der Weg wieder durch den Bach auf die andere Seite. Es macht keinen Sinn, wenn wir jedes Mal die Schuhe an und ausziehen müssen, sind wir heute Abend noch in der Schlucht. Wir verzichten auf das dritte Tor und kehren um.

Am „Großen Tor“ zweigt ein Pfad ab zu einem Aussichtspunkt. Nach 20 Minuten schauen wir hinunter auf das „Kleine Tor“ und das Kloster.

Erzbischof Nikodimus Tismedski lies das Kloster im 13. Jahrhundert bauen, zu Zeiten des Königs Milutin.

Mal die Tiefe loten. (Foto: H. Riedel)

In Jabukovac, einem Nachbarort von Vratna, endet unsere Tagesetappe. Interessant ist das Dorf seiner Architektur wegen. Häuser wie dieses sind aber rar.

Hier dominieren solche architektonische Kreationen. Ein Haus kitschiger als das andere säumen die Dorfstraße. (Foto: H. Riedel)

Auf der Flanierpromenade. (Foto: H. Riedel)

Außer den Hofhunden bewachen Löwen und Raubvögel aus Gips die Grundstücke. (Foto: H. Riedel)

Dragiša will uns am nächsten Morgen zum Bus nach Slatinski Most fahren. Bis es soweit ist, haben wir noch ein wenig Zeit. Mit seinen Freunden, die in Österreich arbeiten, machen wir einen Spaziergang zu einem kleinen Wasserfall, eine halbe Stunde hinter dem Dorf. Hier stand mal eine Wassermühle, die ihm gehörte. „Ihr seid doch alle vom Bau, ihr müsst die Mühle wieder aufbauen, dann kommen die Touristen“, empfiehlt Helga den Vieren.

Die Steinlöwen, -falken, -möpse und -elefanten sind aber auch eine Attraktion, finde ich.

Bis auf die Tatsache, dass Dragišas Wagen zum Anfahren ein wenig bergab rollen muss, hat sich sein 30 Jahre altes Gefährt recht gut gehalten und wir schaffen es auch bis zur Bushaltestelle an der Hauptstraße.

Der Bus aus Kladovo kommt pünktlich um viertel zwölf. Unsere Rucksäcke verschwinden wie üblich im Gepäckraum, dann geht es weiter nach Süden, unser Ziel – Knjaževac.

Jetzt brauchen wir erst mal eine Unterkunft. Eine Dame führt uns auf Nachfrage zu einem wuchtigen Betonklotz. Doch alle Türen sind verschlossen, Gott sei Dank! Weitersuchen.

Zwei Mädchen führen uns schließlich zu einem Keller-Restaurant. Auch wenn es äußerlich nicht den Anschein hat, der Laden hat auch Zimmer und nicht mal schlechte. Ausgestattet mit Hightech-Dusche und voll klimatisiert, ist es die Unterkunft mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis bis jetzt.

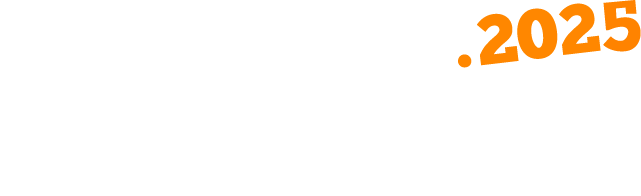

Das Städtchen ist unser Eingangstor zur Stara Planina. Im hiesigen Büro der Touristeninformation bekommen wir nicht nur aktuelle Infos, wir sind auch ganz angetan von einer Wanderkarte des Massivs! Der einfachste Weg ins „Alte Gebirge“ ist mit einem Taxi nach Babin zub zu fahren. Mit nützlichen Informationen und schlechten Wetterprognosen verlassen wir die Touristen-Info.

Zusammen mit Helga wollte ich an Ostern für zwei Wochen durch die Karpaten und die Berge des Balkans in Serbien streifen. Von Belgrad ging es an den Donaudurchbruch und anschließend weiter nach Süden über Vratna, Jabukovac und Knjaževac bis zu Serbiens höchstem Gebirge der Stara Planina. Über Niš und den Kurort Sokobanja fuhren wir zurück nach Belgrad.

Wir wanderten in den Teilmassiven der serbischen Karpaten: Liškovac, Veliki Greben, Ozren und Rtanj.

Informationen zu bekommen über den südlichsten Zipfel der Karpaten erwies sich als außergewöhnlich schwer. So verwarf ich recht schnell meinen Wunsch, die serbischen Karpaten von Nord nach Süd zu durchwandern und richtete mein Hauptaugenmerk bei dieser Reise auf das Ausloten der Möglichkeiten, um vielleicht bei einem späteren Besuch der Region mein Vorhaben doch noch realisieren zu können.

In Belgrad

Um 14.50 Uhr sollte unser Flug von Frankfurt nach Belgrad gehen, hieß es bei der Buchung im Februar. Ein paar Tage später wurde der Start auf 20.10 Uhr korrigiert, wir würden die Hauptstadt Serbiens also erst gegen 22 Uhr erreichen.

Immerhin hatten wir neben dem Flug gleich eine Unterkunft reserviert, das Hotel Royal. Durch das Internet wurden wir schon vor Taxifahrern gewarnt, die ihre Fahrgäste abzocken, die vom Flughafen in die Innenstadt wollen. Daher empfahl man den offiziellen Taxistand im Flughafengebäude, der per Liste über seine festen Preise informiert (1800 RSD / 15 EUR). Wir nehmen aber den 23-Uhr-Bus, der schon vor dem Gebäude wartet. Dreihundert Dinar kostet die Fahrt und nach einer reichlichen halben Stunde stehen wir in Belgrads Innenstadt vor dem Hauptbahnhof.

Ich mag es nicht, mitten in der Nacht in einer fremden Stadt anzukommen. Wir müssen unser Hotel finden. Helga setzt auf Groborientierung mit einer Internet-Karte und die Kommunikation mit Einheimischen, ich auf die Route in meinem GPS. Funktioniert hätte beides. Kurz vor Mitternacht leuchtet uns der Schriftzug Royal in der Kralja-Petra-Straße entgegen. Die erste Hürde ist genommen und sollte mit einem Ankunftsbierchen begossen werden. In einem Non-Stop-Laden gleich neben dem Hotel entdecke ich Schwarzbier – Nikšičko Tamno aus Montenegro. Kaufen kann ich es jedoch nicht. Der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr ist in Serbien verboten, wie mir die Dame an der Kasse zu verstehen gibt. Da fährt man in den tiefsten Balkan und stößt auf schwäbische Marotten, unglaublich.

Unser Hotel ist ein recht lustiger Ort. In unser Zimmer gelangen wir angeblich nur per Aufzug, so der Portier an der Rezeption. Tatsächlich scheint die Treppe direkt ins Nirvana zu führen. Die Wandlampe über Helgas Bett wird nur von den Stromkabeln gehalten und der Blick aus dem Fenster fällt auf marode Balkone, wo die Wäsche trocknet. Immerhin gibt es warmes Wasser!

Es regnet am nächsten Morgen und der Blick aus dem Hotelfenster mit Belgrader Hinterhofromantik ist somit noch betrüblicher. Das Beste aber ist das Frühstück. Laut unserer Beschreibung im Internet sollte ein Buffet da sein. Die Dame bringt jedem einen Teller mit Omelett, ein paar dünne Scheiben Formschinken und kleine Schafskäse-Ecken, zwei Scheiben Weißbrot ohne Butter und eine Tasse Kaffee.

Das Gespräch war recht kurz und gestaltete sich in etwa so:

„Ich hätte gern eine Tasse Tee und einen Orangensaft?“

„Geht nicht, es gibt nur ein Getränk!“

„Wieso?“

Schulterzucken mit gelangweilter Mimik

„Wurde das geändert?“

„Ja, geändert!“

„Laut Beschreibung soll es doch ein Buffet geben?“

„Gibt's nicht. Nur jeweils ein Frühstück wählbar“

„Wurde das auch geändert?“

„Ja, geändert!“

„Zum selben Preis?“

„Ja, gleicher Preis!“

Mit der Erkenntnis, morgen wo anders zu frühstücken, verlassen wir unsere Unterkunft, um Belgrad zu erkunden.

In Deutschland Informationen zu bekommen über den südlichsten Zipfel der Karpaten erwies sich als außergewöhnlich schwer. Wir hatten keine Wanderkarten und auch die OSM-Karte auf meinem GPS erwies sich als sehr dürftig. Vielleicht hatten wir ja in Belgrad Glück.

Die Reaktionen auf unsere Frage nach Wanderkarten für die Karpaten oder auch das Balkangebirge in mehreren Buchläden der Fußgängerzone reichen von Erstaunen bis Unverständnis. „Hiking?“ – „Strange!“ Ich hätte auch nach Mondgestein fragen können, die Reaktionen wären sicher ähnlich gewesen. Wir geben es bald auf und widmen uns Belgrads Sehenswürdigkeiten.

Im Nieselregen wandern wir vorbei am pompösen Hotel „Moskau“ zur Kirche des Heiligen Sava. Der Bau in seiner jetzigen Gestalt ist erst rund 10 Jahre alt. Vor dem Gebäude verkaufen Händler T-Shirts mit der Aufschrift: „Putin is watching you!“

Wir schlendern durchs große Areal des Hauptstadtklinikums und vorbei am zerbombten Kaskadenbau des Verteidigungsministeriums bis zum Bahnhof und erkundigen uns nebenan am Busbahnhof, wann morgen ein Bus nach Donji Milanovac fährt. Im alten Stadtkern Belgrads im Kalemegdan überzieht Kopfsteinpflaster noch einige Straßen, Hundebesitzer sammeln die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auf.

Schließlich landen wir am Café „?“ gegenüber der orthodoxen Kathedrale – ein Restaurant mit Kultstatus in Belgrad. Wie kam es zu diesem seltsamen Namen? 1892 wollte der Besitzer das Café „Bei der Kathedrale“ nennen. Das ärgerte die Kirchenväter und sie drohten mit der Schließung der Räumlichkeiten. Dem Besitzer viel jedoch kein anderer Name ein und so schrieb er vorübergehend ein Fragezeichen auf das Namensschild, bei dem es bis heute geblieben ist. Der Name prägte sich ein und das Café wurde stadtbekannt – funktionierendes Marketing, findet Helga.

Während wir einen Rakija (Quittenschnaps) auf Empfehlung des Hauses genießen, sieht Helga einen Übertragungswagen eines Fernsehsenders, Arbeiter legen Kabel in die Kirche gegenüber, tragen Beleuchtungstechnik hinein. „Hier gibt es am Ostersonntag mehr als nur den üblichen Ostergottesdienst, das dürfte der wichtigste Gottesdienst für Serbien sein“, ist sie sich sicher. Wir werden die Sache im Auge behalten.

Die Festung Kalemegdan ist unser letztes Ziel. Von der Festungsmauer schauen wir auf den Zusammenfluss von Save und Donau. Hinter der Festungsmauer sitzen Leute und spielen Schach. Eine Foto-Ausstellung erinnert an die Bombardierung Belgrads im Zweiten Weltkrieg.

Es hat aufgehört zu nieseln und auf der Knez-Mihailova-Straße, der Fußgängerzone, promeniert das Volk. Wir gehen Abendessen im Restaurant „Vuk“, welches unser Reiseführer für seine serbischen Spezialitäten rühmt. Eine dieser Spezialitäten nennt sich Karadjordjeva-Schnitzel. Es ist unser erstes Schnitzel, das wie ein Palatschinken zusammengerollt auf dem Teller liegt, gefüllt mit Käse (Kajmak) wie bei uns Cordon bleue. Böse Zungen nennen es seiner Form wegen auch Jungfrauentraum.

Grau und verregnet zeigt sich uns Belgrad nach unserer Ankunft.

Beim Blick aus dem Fenster unseres Hotelzimmers empfängt uns Belgrader Hinterhofromantik.

Aber es gibt in Belgrad einen Ort, der trotz der widrigen Umstände die Stimmung hebt – das Café „?“.

Noch Fragen? (Foto: H. Riedel)

In Belgrad haben nicht nur Cafés seltsame Namen, auch die Straßenschilder sind ungewöhnlich.

Mittags wird das Wetter besser. Wir machen einen Stadtbummel. Hier das Parlamentsgebäude, Sitz der serbischen Nationalversammlung – Dom Narodne skupštine.

In der Skadarska Straße, oder Skadarlija, sind Belgrads Künstler daheim. Mittlerweile fühlen sich in den zahlreichen Restaurants aber auch viele Touristen hier wohl.

Unser Bus an die Donau nach Donji Milanovac fährt erst um 13 Uhr. Wie geplant wollen wir heute zur orthodoxen Kathedrale, es ist Ostersonntag. Und weil Ostern ist, bekommen wir in der Kirche ein Osterei geschenkt. Die zusätzlichen Lampen leuchten das Kircheninnere für die Medien aus, sodass die Bemalung noch schöner zur Geltung kommt. Die Kirche ist brechend voll, vorn vor dem Altar sitzt neben dem Ex-Premierminister Ivica Dačić und dem Metropoliten von Belgrad Patriarch Irinej, die serbische Polit- und Kirchenprominenz. Kameraleute und Fotografen drängeln sich am Rand durch die Besucher, ein Kirchendiener zeigt ihnen den Weg. Draußen am Straßenrand steht das Sicherheitspersonal auffallend unauffällig ganz in Schwarz gekleidet.

Wir frühstücken zunächst im Café „?“ und warten dann am Eingang des der Kirche gegenüberliegenden Sitzes des Metropoliten das Ende des Gottesdiensts ab. Als der letzte Singsang verklungen war, bewegt sich die ganze VIP-Kolonne aus der Kirche und hält direkt auf den Sitz des Metropoliten zu. Ich staune nicht schlecht, auf Tuchfühlung gehen sie an uns vorbei und verschwinden hinter der großen Holztür am Eingang des Gebäudes.

Auf dem Weg zurück zum Hotel wundere ich mich immer noch, keiner der Personenschützer hatte Anstalten gemacht, uns wegzujagen. Helga meint, die hielten uns für harmlos. Wir hätten dem Ex-Premier und dem Kirchenvater auf die Schulter klopfen können.

In der orthodoxen Kathedrale trifft sich am Ostersonntag Serbiens Polit- und Kirchenprominenz.

Auch die katholische Konkurrenz ist sich für einen Besuch nicht zu schade.

Nach dem Gottesdienst verlassen die VIPs die Kirche. Unter anderem Ex-Premier Ivica Dačić (2. Reihe, 1. von links) und Patriarch Irinej (1. Reihe, mittig) der Metropolit von Belgrad.

Ðerdap – das „Eiserne Tor“

Der Zugang zu den Bussen auf dem Busbahnhof ist nur mit entsprechenden Chips, die es beim Kauf eines Fahrscheins gibt, zu betreten. Ich finde die Regelung gut, hält sie doch zwielichtige Gestalten fern. Unsere Rucksäcke kosten extra und mit einem Fahrschein haben wir auch gleich eine Sitzplatzreservierung.

Kurz vor Požarevac verlassen wir die Autobahn und über Landstraße geht es an die Donau. Schilder am Straßenrand kündigen den Nationalpark Ðerdap an. Pause in Golubac. Helga erinnert die Festung am Horizont über dem Donauufer aus der dunstigen Ferne eher an ein Betonwerk. Ich freue mich, dass der Bus an der Donau entlangfährt. Es ist die interessantere Strecke. Es geht laut Karte auch eine Straße über Majdanpek nach Donji Milanovac. Nur, ob die Eisenbahn noch nach Bor fährt, erfahre ich nun nicht.

Einfahrt ins „Eiserne Tor“. Die Berge der Karpaten zu beiden Seiten der Donau zeigen sich in frischem Grün. Ab und zu ragen Felsspitzen auf rumänischer Seite in den Himmel. Je tiefer wir in die Schlucht fahren, desto mehr bewölkt es sich. Die ersten, bei Donauweg-Radlern so respekteinflößenden Tunnel kommen in Sicht.

Gegen 16.45 Uhr erreichen wir Donji Milanovac. Den Ort wählten wir, da es hier eine Touristen-Information und das Büro der Verwaltung des Nationalparks Ðerdap gibt. Hier erhofften wir uns Informationen zu Wanderwegen und vielleicht auch Wanderkarten zu bekommen. Im Moment bekamen wir jedoch gar nichts, das Büro ist an Sonntagen geschlossen. An der Dorfstraße lümmelen sich Straßenhunde mit Plastikmarken an den Ohren. Helga fällt auf, dass nur Weibchen eine Marke haben, vermutlich wurden diese sterilsiert. Da scheint Serbien den Rumänen auf der anderen Seite der Donau ein ganzes Stück voraus zu sein.

Das einzige Hotel ist das Lepenski Vir auf einer Anhöhe über dem Ort. Vereinzelte Pensionen unten an der Donau schienen noch nicht auf Touristen eingestellt zu sein, was an der Vorsaison liegen könnte. Vor dem Hotel parkt ein Reisebus aus Bulgarien. Wir sind nicht die einzigen Gäste. Der riesige sozialistische Betonbau mit Bar, Restaurant, Laden und noch anderer Angebote ist nicht günstig, 54 EUR kostet das Doppelzimmer. Wir bleiben trotzdem. Im Eingangsbereich steht ein Korb voller Ostereier. Helga ist sich sicher, dass wir uns da bedienen können. Auch in Serbien scheint es Sitte zu sein, sich an Ostern mit bunten Eier zu beschenken. An der Hotelbar gibt es gleich wieder welche und zum Abendessen gibt es Fischsuppe – aus Donaufischen, wie uns der Kellner versichert.

Auf den Tischen stapeln sich die Speisen des Frühstücksbuffets am nächsten Morgen. Verglichen mit Belgrad fühlen wir uns hier wie im Paradies. Dass sich ein Frühstücksbuffet lohnt, haben wir sicher der bulgarischen Reisegruppe zu verdanken. Für uns alleine hätte sich das nicht gelohnt und wäre letztlich auch Verschwendung gewesen. Und da heute Ostermontag ist, bekommen wir wieder Ostereier geschenkt.

Zwar ist heute offiziell Feiertag in Serbien, aber laut Öffnungszeiten sollte die Touristen-Info aufhaben. Wir stehen jedoch vor verschlossenen Türen. „Die schlafen sicher noch“, meint ein Typ mit Sonnenbrille, der vor der Straßenkneipe hockt und zumindest einen – erfolglosen – Versuch machte, per Telefon die Bediensteten zu wecken.

Ich ärgere mich. Was sollen wir jetzt machen? Warten scheint keine gute Option zu sein. Wer weiß, ob heute noch mal jemand aufkreuzt.

Vor dem Nationalparkbüro steht ein interaktiver Infokasten. Per Knopfdruck lassen sich ein paar Infos über Wanderungen im Nationalpark abrufen. Wir könnten auf den Veliki Štrbac wandern. Denn von dem 768 m hohen Kalkfelsen soll sich ein phantastischer Blick in Donauenge eröffnen. Ausgangspunkt für die Wanderung ist das Dorf Pecka Bara an der Donau. Das hieße für uns etwa 25 km auf der Straße laufen oder trampen. Zu weit und zu unsicher für einen Tagesausflug. Wir entscheiden uns für einen Spaziergang in der Nähe.

Wir folgen der Straße in Richtung Porečki most (Brücke in der Porečki-Bucht). Kurz vor besagter Brücke führt ein Forstweg links durch einen Weiler den Hang hinauf.

Matsch klebt an den Schuhen, es kann noch nicht allzu lang her sein, dass es hier ordentlich geregnet hat. Ein Bauer steht am Zaun seines Grundstücks und spricht uns an. Ich verstehe „Spaziergang“ und „See“. Er zeigt mit der Hand nach Westen – „zwei Kilometer“.

Wir folgen dem Fingerzeig, finden aber keinen See, dafür eine recht große Landschildkröte neben dem Weg. Sich schützend, stecken Kopf und Beine unter ihrem Panzer.

Ein mit rot-weißem Kreis markierter Pfad führt auf der anderen Seite hinab, zurück nach Donji Milanovac, wir folgen ihm.

Die Touristen-Information ist jetzt geöffnet. Nur unsere Fragen zu Wandermöglichkeiten im Nationalpark kann uns der Mann nicht beantworten. Wir sollen in der Nationalparkverwaltung fragen, die heute aber noch geschlossen hat. Leider gibt es auch noch keine Fahrten auf der Donau, erst ab Mitte Mai. Er schlägt vor, mit dem nächsten Bus nach Golubac zu fahren. Dort können wir uns die Festung ansehen und mit dem Bus aus Belgrad am Nachmittag wieder zurückfahren. Wir überschlagen kurz, wie viel Zeit uns bleibt, um die Festung anzusehen. Eine knappe halbe Stunde, das lohnt nicht.

So laufen wir noch eine Runde in westlicher Richtung und erreichen nach knapp 3 Stunden unser Hotel.

Unser Ziel heißt Donji Milanovac. Hier soll es ein Büro der Nationalparkverwaltung geben. Wir hoffen dort ein paar Infos zu Wanderungen im Nationalpark zu bekommen. Vielleicht sogar Wanderkarten?

Wie es scheint, werden hier auch Serbiens kulinarische Spezialitäten gezüchtet. (Foto: H. Riedel)

Leider ist wandern recht umständlich im Nationalpark. Die für uns interessanten Touren sind nur mit Führer möglich. Wir entscheiden uns für einen Spaziergang in der Nähe.

Ich habe schon viele Abschnitte der Donau gesehen, der Karpatendurchbruch bleibt für mich der schönste!

Bei den Wlachen

Die Bulgaren sind abgereist. Es gibt – wie wir schon gestern vermutet hatten – kein Buffet mehr. Aber es gibt einen großen Unterschied zum Hotel Royal: Wir bekommen problemlos mehrere Tassen Tee von einer freundlichen Bedienung nachgeschenkt und Helga ist sich sicher, dass sie auch noch Wurst oder Käse bekommen würde, würde sie darum bitten. Uns gegenüber am Nachbartisch sitzen Donauradler – Deutsche. Wir hoffen, heute brauchbare Informationen von der Verwaltung des Ðerdap-Nationalparks zu bekommen. Das Büro ist offen, im Empfangsraum sitzt ein Ranger, der leider nur serbisch spricht. Doch kein Problem, der Mann verschwindet die Treppe rauf in den ersten Stock und kommt kurz darauf mit einer blonden jungen Dame zurück.

Wandern im Nationalpark ist möglich, Wanderkarten gibt es jedoch keine, erfahren wir. Es gab mal eine Karte, die sei jedoch vergriffen. Ich spreche meinen Wunsch an, auf den Veliki Štrbac zu wandern. „Das ist möglich“, antwortet die Dame. „Aber nur geführt.“ Wie? „Ja, das sei aus Naturschutzgründen so.“ Wir erfahren, dass der Nationalpark in Schutzzonen unterteilt ist und der Veliki Štrbac befindet sich in Zone 1, der höchsten Schutzzone. Und eine geführte Wanderung ist frühestens mit einem Tag Vorankündigung möglich, für uns also frühestens morgen.

Ob es noch andere Wandermöglichkeiten gäbe, wollen wir wissen. „Ja aber nicht in der Nähe – haben Sie ein Fahrrad“, fragt die Frau. Da stehen wir, gebeugt unter der Last unserer Rucksäcke, die vom Hintern bis über den Kopf ragen. Ob ihr das entgangen ist? So lässt sich's nicht wirklich gut radeln.

Es macht keinen Sinn, wir werden den 10-Uhr-Bus nach Kladovo nehmen und versuchen, unser nächstes Ziel zu erreichen – die Felsenschlucht von Vratna. Immerhin: Wir bekommen – quasi als Trost – noch ein Buch über den Nationalpark in deutscher Sprache.

Bis Kladovo fahren wir eine Stunde. Es geht durch die Kazan-Engpässe. Der Vorteil zur rumänischen Seite ist, dass die Straße hier direkt durch die Schlucht führt. Steil erheben sich die Felsen auf der rumänischen Seite. Wir sehen den Kopf vom Decebal und das kleine Mraconia-Kloster. Auf Höhe Staudamm fängt es wieder an zu regnen.

Auf dem Busbahnhof erkundigen wir uns nach der Weiterfahrt in Richtung Vratna. Doch für den Fahrkartenverkäufer scheint die Welt hinter Kladovo zu Ende zu sein. Dreiviertel elf fährt ein Bus nach Negotin, dort sollen wir fragen. So ein Blödsinn. Wir würden damit auf halber Strecke am Abbiegepunkt vorbeifahren – um von Negotin wieder die Hälfte der Strecke zurückzufahren. Wir zeigen dem Mann unsere Serbien-Karte und dort auf den Abzweig nach Vratna. „Slatinski Most“ sagt der Mann. Es kostet uns knapp 3 Euro.

Der Bus hält aber nicht an der Brücke über den Slatina-Bach. Wohin wir wollen, will eine Frau von Helga wissen. Es wird kurz diskutiert dann bedeutet man uns, noch sitzen zu bleiben. Erst am nächsten Abzweig lässt man uns aussteigen. Wir wühlen gerade unsere Regenjacken aus dem Rucksack, denn es fängt zu nieseln an, da sehen wir einen Bus aus Negotin, der ganz offensichtlich abbiegen will. Wir machen Haltezeichen – und der Bus hält. Das war eine Punktlandung. Wir haben Glück, es geht direkt bis Vratna.

Ich hatte mich schon über den Namen Slatina gewundert, in Rumänien heißt das: Speck. Auch im Bus sprechen die Leute rumänisch, ein alter Mann kann sogar deutsch. War viele Jahre als Gastarbeiter in Deutschland tätig und ist nun in Rente.

Die Leute in der Gegend sind Wlachen, im 18. Jahrhundert von den Habsburgern ins Land geholt. In Vratna ist Endstation. „Immer geradeaus“, sagt der Alte. „Bis wir die Kirche sehen.“

Wir sehen sie nach etwa 45 Minuten. Hinter dem Kloster erheben sich die Kalkfelsen der Schlucht – Ausläufer des Gebirgszuges Veliki Greben (Großes Felsenriff).

Wir gehen erst mal ins Kloster. Eine Nonne zeigt uns die kleine Kirche. Da die Serben auch am Dienstag noch Ostern feiern, steht auch hier ein Korb voller Eier auf einem Tischchen. Und nach altem Brauch, was bekommen auch wir wieder von einer freundlich lächelnden Nonne? Richtig – jeder zwei Ostereier!

Es wird Zeit, sich Gedanken über einen Schlafplatz zu machen – auch wenn wir uns beim Herlaufen zum Kloster schon mal potentiell geeignete Zeltplätze aus den Augenwinkeln heraus angeschaut haben. Eine junge Frau, die hier tätig ist, spricht etwas englisch. Sie fragt den Popen. Wir könnten in Jabukovac übernachten, dort gebe es eine private Unterkunft, der Hauseigentümer spreche sogar deutsch. Das klingt schon mal gut. Wie weit es ist, wollen wir wissen. „Etwa 10 km, der Vater (also der Pope) würde uns fahren. Das klingt noch besser. Wir sollten uns einfach melden, wenn wir von unserer Wanderung zurück sind.

Unsere Rucksäcke können wir auf dem Klosterhof lassen und so unbeschwert in die Tiefen der Vratna-Schlucht hinabsteigen. Aber erst einmal geht es bergauf. Ein Wegweiser am Klostereingang zeigt 20 Minuten zum „Kleinen“ und „Großen Tor“ und 2 ¼ Stunden zum „Trockenen Tor“. Die Tore hier „prerast“ oder „kapija“ genannt, sind natürliche Felsentore. Die beiden Ersteren sind laut wissenschaftlicher Forschungen durch den Einsturz einer Höhle entstanden. Das „Trockene Tor“ hat der Fluss gebildet. Trocken deshalb, weil der Fluss teilweise unterirdisch fließt und das Oberflächenwasser im Sommer versiegen kann.

Auf einem matschigen, lehmigen Pfad rutschen wir in die Schlucht. Es ist merklich kühler geworden. Vor uns erhebt sich das „Große Tor“, 45 m lang und 26 m hoch, mit einer Breite von 22 bis 33 m. Ein Stück stromab steht das „Kleine Tor“, 30 m breit, 15 m lang und 34 m hoch.

Vor dem „Großen Tor“ steht ein Papierkorb. Ich bin zwar der Meinung, dass die Leute ihren Müll lieber wieder mitnehmen sollen, aber immerhin besser, als wenn der Dreck überall rumliegt. Hinter dem Tor geht es über eine Brücke aufs andere Ufer. Nach rund 150 m geht es wieder auf die andere Flussseite aber diesmal ohne Brücke. Barfuß stolpern wir über glatte Steine durchs eiskalte Wasser. Wir hätten unsere Halbschuhe aus dem Rucksack mitnehmen sollen! Aber wer konnte ahnen, dass die Regentage alle „Hüpfsteine“ unter Wasser gesetzt haben. Schon nach etwa 25 m wechselt der Weg wieder durch den Bach auf die andere Seite. Es macht keinen Sinn, wenn wir jedes Mal die Schuhe an und ausziehen müssen, sind wir heute Abend noch in der Schlucht. Wir verzichten auf das dritte Tor und kehren um. Bei der Brücke zweigt ein Pfad ab zu einem Aussichtspunkt. Nach 20 Minuten schauen wir hinunter auf das „Kleine Tor“ und das Kloster.

Zwischen den Felsen blüht wilder duftender Flieder. Die Sonne scheint, wir essen unsere Ostereier und genehmigen uns eine Büchse Schwarzbier. Gegen 16.30 Uhr sind wir zurück am Kloster.

Zurückgekehrt bemerkt man uns schnell und der Pope öffnet das Blechtor eines kleinen Schuppens. Zum Vorschein kommt ein schwarz- und chromglänzender Geländewagen. In einer Viertelstunde sind wir in Jabukovac. Geld will unser „Vater“ nicht nehmen. Wir bedanken uns mit einer kleinen Spende fürs Kloster.

Unsere Pension liegt am Ende des Dorfes. Schon während der Fahrt vielen uns die teils villenartigen Häuser auf. Ein Haus kitschiger als das andere säumen die Dorfstraße. Mehrgeschossige Protzbauten, teilweise mit Stucksäulen versehen – Akropolis auf Serbisch. Auf den Toren bewachen Löwen und Falken aus Gips die Grundstücke. In einem Vorhof steht ein Gipsmops und vor einem anderen Haus steht eine Bank mit Elefantenfüßen. Dass diese Tierchen den Leuten hier wichtig sind, sieht man an einem Rohbau. Noch kein Putz und keine Fenster, aber auf dem Gemäuer schlägt schnaubend ein Gipspferd seine Hufe in die Luft. Und noch etwas erregt unsere Aufmerksamkeit, vor jedem zweiten Haus parkt ein Auto mit deutschem oder österreichischem Nummernschild. Zwei ältere Frauen „erzählen“ uns – für uns nur nonverbal zu verstehen –, dass heute Abend noch im Dorf getanzt wird.

Unser Pensionswirt spricht nicht wirklich Deutsch, obwohl seine Frau schon seit Jahren in Frankfurt arbeitet. Doch seine Tochter hat ein Tablet mit Translator App (konservativ: Flachrechner mit Übersetzungsprogramm). Wir machen einen Dorfspaziergang, Helga will die architektonischen Einzigartigkeiten fotografieren und Dragiša, unser Pensionswirt, lädt uns im Paja – der hiesigen Dorfkneipe auf ein Bierchen ein.

Wir hocken uns zu vier Dörflern an den Tisch, zwei von ihnen sprechen Wiener Dialekt. Sie arbeiten in Österreich und sind jetzt über die Feiertage auf Urlaub bei ihren Angehörigen.

„Die Meisten hier gehören zur Volksgruppe der Wlachen“, erzählt uns einer der Männer. Sie fühlen sich aber als Serben. Die Sprache wlachisch ähnelt dem Rumänischen ist aber eigenständig. Viele aus dem Dorf arbeiten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und sind nun auf Besuch daheim, was auch die Autos vor den Häusern erklärt.

Doch in Jabukovac leben nicht nur deutsch sprechende Wlachen, sondern auch serbisch sprechende Deutsche!

Frauen in Tracht laufen die Dorfstraße hinunter in Richtung Dorfplatz. Was das zu bedeuten hat, wollen wir wissen. „Ja, eine Frau aus dem Dorf feiert ihren 60. Geburtstag“, klärt uns unser Gastgeber auf. Aha, das ist also der von den beiden Frauen angekündigte Tanz! „Und sie hat sich gewünscht, dass ihre Freundinnen in Tracht zu der Feier erscheinen. Ihr Mann – wie heißt er gleich? – Stefan oder Peter – ist Deutscher.“

Stefan oder wie sich später herausstellt: Peter ist 75 Jahre und ähnelt mit seinen buschigen Augenbrauen Altkanzler Schröder. Im tiefsten Serbien auf deutsche Touris zu treffen ist ihm offensichtlich völlig unverständlich. „Was verschlägt euch denn hierher?“ Dass ich ihn kaum verstehe, liegt weniger an seinem Äppelwoi-Dialekt, als vielmehr an der Beschallung durch die Dorfkapelle. Die Politik, wie er sagt, ließ ihn Deutschland vor 16 Jahren den Rücken kehren. Jetzt nimmt er lieber seinen Rentenabschlag in Kauf und lebt mit seiner Frau hier in Serbien. Das nenne ich konsequent. Da neuerdings in der Schule Deutsch unterrichtet wird, bringt er den Lehrern deutsche Grammatik bei – und uns serbische Schimpfwörter.

„Es gibt in Deutschland Bücher, Kauderwelsch, da steht das drin.“ – Jebo te, so isses!

Die Gäste tanzen weiter, wir gehen mit Dragiša in die Dorfkneipe zu Abend essen. Es gibt die Spezialität des Hauses – Grillplatte. Wie wir noch merken werden, ist das die Spezialität jedes serbischen Restaurants.

Unser nächstes Ziel: die Felsenschlucht von Vratna. Am Kloster Vratna beginnt der Pfad in die Schlucht. (Foto: H. Riedel)

Unsere Rucksäcke können wir auf dem Klosterhof lassen und so unbeschwert in die Tiefen der Vratna-Schlucht hinabsteigen. Aber erst einmal geht es bergauf.

Das Besondere in der Schlucht sind ihre Felsentore, „prerast“ oder „kapija“ genannt. Zwei von drei Toren sind laut wissenschaftlicher Forschungen durch den Einsturz einer Höhle entstanden.

Vor uns erhebt sich das „Große Tor“, 45 m lang und 26 m hoch, mit einer Breite von 22 bis 33 m.

Ein Stück stromab steht das „Kleine Tor“, 30 m breit, 15 m lang und 34 m hoch.

Nach rund 150 m geht es barfuß auf die andere Flussseite. Wer konnte ahnen, dass die Regentage alle „Hüpfsteine“ unter Wasser gesetzt haben.

Schon nach etwa 25 m wechselt der Weg wieder durch den Bach auf die andere Seite. Es macht keinen Sinn, wenn wir jedes Mal die Schuhe an und ausziehen müssen, sind wir heute Abend noch in der Schlucht. Wir verzichten auf das dritte Tor und kehren um.

Am „Großen Tor“ zweigt ein Pfad ab zu einem Aussichtspunkt. Nach 20 Minuten schauen wir hinunter auf das „Kleine Tor“ und das Kloster.

Erzbischof Nikodimus Tismedski lies das Kloster im 13. Jahrhundert bauen, zu Zeiten des Königs Milutin.

Mal die Tiefe loten. (Foto: H. Riedel)

In Jabukovac, einem Nachbarort von Vratna, endet unsere Tagesetappe. Interessant ist das Dorf seiner Architektur wegen. Häuser wie dieses sind aber rar.

Hier dominieren solche architektonische Kreationen. Ein Haus kitschiger als das andere säumen die Dorfstraße. (Foto: H. Riedel)

Auf der Flanierpromenade. (Foto: H. Riedel)

Außer den Hofhunden bewachen Löwen und Raubvögel aus Gips die Grundstücke. (Foto: H. Riedel)

Dragiša will uns am nächsten Morgen zum Bus nach Slatinski Most fahren. Bis es soweit ist, haben wir noch ein wenig Zeit. Mit seinen Freunden, die in Österreich arbeiten, machen wir einen Spaziergang zu einem kleinen Wasserfall, eine halbe Stunde hinter dem Dorf. Hier stand mal eine Wassermühle, die ihm gehörte. „Ihr seid doch alle vom Bau, ihr müsst die Mühle wieder aufbauen, dann kommen die Touristen“, empfiehlt Helga den Vieren.

Die Steinlöwen, -falken, -möpse und -elefanten sind aber auch eine Attraktion, finde ich.

Bis auf die Tatsache, dass Dragišas Wagen zum Anfahren ein wenig bergab rollen muss, hat sich sein 30 Jahre altes Gefährt recht gut gehalten und wir schaffen es auch bis zur Bushaltestelle an der Hauptstraße.

Der Bus aus Kladovo kommt pünktlich um viertel zwölf. Unsere Rucksäcke verschwinden wie üblich im Gepäckraum, dann geht es weiter nach Süden, unser Ziel – Knjaževac.

Jetzt brauchen wir erst mal eine Unterkunft. Eine Dame führt uns auf Nachfrage zu einem wuchtigen Betonklotz. Doch alle Türen sind verschlossen, Gott sei Dank! Weitersuchen.

Zwei Mädchen führen uns schließlich zu einem Keller-Restaurant. Auch wenn es äußerlich nicht den Anschein hat, der Laden hat auch Zimmer und nicht mal schlechte. Ausgestattet mit Hightech-Dusche und voll klimatisiert, ist es die Unterkunft mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis bis jetzt.

Das Städtchen ist unser Eingangstor zur Stara Planina. Im hiesigen Büro der Touristeninformation bekommen wir nicht nur aktuelle Infos, wir sind auch ganz angetan von einer Wanderkarte des Massivs! Der einfachste Weg ins „Alte Gebirge“ ist mit einem Taxi nach Babin zub zu fahren. Mit nützlichen Informationen und schlechten Wetterprognosen verlassen wir die Touristen-Info.

Kommentar