| Tourentyp | |

| Lat | |

| Lon | |

| Mitreisende | |

Was zuvor geschah:

Hart auf der Grenze I: Vom Isergebirge bis ins Adlergebirge (Oktober 2010)

Bis an die Grenze – aber nicht weiter (Mai 2011)

Zwischen Mähren und Schlesien (November 2011)

Mit dem Rad von Olmütz zum Beskidenfuß (Oktober 2012)

Über Beskiden und Hohe Tatra (Juli/August 2013)

Die Welt vor Dukla (April 2015)

8. Oktober 2016

Kurz nach 14 Uhr spuckte uns der Bus aus dem slowakischen Kosice an der Wendeschleife am Dukla-Pass aus. Es war, als wäre das Wetter stehengeblieben, seit wir vor eineinhalb Jahren von hier abgereist waren: Bedeckt und hart an der Kante zum Nieselregen, im Hintergrund heisere Lkw. Nur dass die Bäume, die damals kurz nach Ostern noch keine Blätter trugen, jetzt ihre Blätter abwurfbereit machten.

Wie schon damals wartete die tschechisch-slowakische Gedenkstätte für die Schlacht am Dukla-Pass im Herbst 1944 vergeblich auf Schulklassen, die in Begleitung ihrer Staatsbürgerkundelehrer den Helden gedenken sollten. Gerade einmal eine Handvoll Militärtouristen hatte sich zusammen mit uns in die Ausstellung mit Aussichtsturm verirrt; dick vermummtes Aufsichtspersonal ließ vermuten, dass die Heizung in dem 1974 eröffneten Komplex nicht erst seit gestern ihren Beitrag zur Klimaschutz leistete.

Die Ausstellung war noch ganz im alten Stil gehalten. Zahlreiche Landkarten mit Fähnchen, Pfeilen, Hoch- und Tiefdruckgebieten sollten den Verlauf der Schlacht verdeutlichen. Dass das Unternehmen militärisch ein ziemliches Desaster war, wurde nicht vermittelt. Und 1945 war der Krieg noch nicht zu Ende: In den Folgejahren starben in den Kampfgebieten 180 Einwohner durch Minen.

Diese Skulptur markiert die Stelle, an der am 6. Oktober 1944 erstmals ein Spähtrupp des 1. Tschechoslowakischen Armeekorps als Teil der Roten Armee heimatlichen Boden erreicht hat.

Als wir die Ausstellung verließen, ahnten wir noch nicht, dass wir erst anderthalb Tage später den nächsten Menschen treffen würden. Unser Plan war, im Groben der slowakisch-polnischen Grenze auf dem Karpatenhauptkamm bis zum Dreiländereck auf dem Kremenec mit der Ukraine zu folgen. Der slowakische Wanderverband KST hat dafür einen durchgehenden Wanderweg mit rotem Strich angelegt. Sein polnisches Äquivalent PTTK hat ebenfalls einen durchgehenden Weg angelegt (blauer Strich), allerdings mit dem Unterschied, dass er immer wieder Abstecher in die Zivilisation macht.

105 Kilometer hatte ich für unsere Variante mit einigen Kultureinlagen ermittelt; da ein „Kamm“-Weg definitionsgemäß auch Zinken aufweist, war die Streckenlänge aber nicht uneingeschränkt mit vier Wandertagen gleichzusetzen. Vorsichtshalber hatten wir uns für sechs Tage mit Proviant eingedeckt. 37,5 Stunden Laufzeit bis zum Dreiländereck versprach ein Wegweiser kurz hinter dem Aussichtsturm. Das hört sich für 105km etwas lang an, nach Hexenstieg-Logik dürften es eher 24 Stunden sein. Aber auf der Strecke verstecken sich mehr als 7000m Höhenmeter Aufstieg.

Aber auf der Strecke verstecken sich mehr als 7000m Höhenmeter Aufstieg.

Schon nach neun Kilometern wurden wir kalt erwischt – und zwar von einer Furt. Der Regen der Vortage hatte einen Bach über einen Feldweg so ansteigen lassen, dass wir um ein Ausziehen der Stiefel nicht herumkamen.

„Ich bin nicht so der maritime Typ!“

„Es piekst!“

Am Waldrand fand wir ein altes Wegkreuz mit Inschrift auf Ukrillisch (Dank an Abt für diese Wortschöpfung ). Es war das erste Zeichen, dass wir uns der Dorfwüstung Czeremcha näherten. Hier hatten bis 1947 Lemken gelebt, ein den Ukrainern verwandter Volksstamm.

). Es war das erste Zeichen, dass wir uns der Dorfwüstung Czeremcha näherten. Hier hatten bis 1947 Lemken gelebt, ein den Ukrainern verwandter Volksstamm.

Das war ihr Pech: Der polnische Staat unterstellte ihnen Sympathien für die damals in den Wäldern herumvagabundierenden ukrainischen Separatisten von Stepan Bandera („Banderovci“). Deshalb wurden die Lemken und auch die verwandten Bojken in der Nacht- und Nebel-Aktion „Aktion Weichsel“ ins polnisch gewordene Ostpreußen umgesiedelt und ihre Dörfer zerstört.

So erging es auch Czeremcha – laut Statistik von 1939 hatte das Dorf 460 Einwohner, davon 435 „Ukrainer“. Heute ist außer Resten des Friedhofs und einigen Wegkreuzen nichts mehr vom Ort übrig, eine Gedenktafel erinnert an die Kirche. Eine Besonderheit dürfte sein, dass Czeremcha ausweislich der Kreuze nicht rein orthodox war, sondern gemischtkonfessionell mit Katholiken.

Da es schon dämmerte, ließen wir das Nordkap nördlich liegen und verzogen uns mit unserem Zelt in eine schöne trockene Nische unter Fichten.

Technische Daten: 11,2km in 4h brutto

9. Oktober

Erst die Arbeit, dann die Mühe: Am zweiten Tag mussten wir uns von Czeremcha aus erst einmal wieder die Höhenmeter erkämpfen, die wir am Vorabend so leichtfertig vernichtet hatten. Als wir wieder den Kammweg erreichten, waren wir nicht nur innerlich befeuchtet, sondern auch äußerlich vom Unterholz, das sich in freundlicher Zuneigung über den Pfad beugte. Der Weg war hier spürbar wenig bewandert.

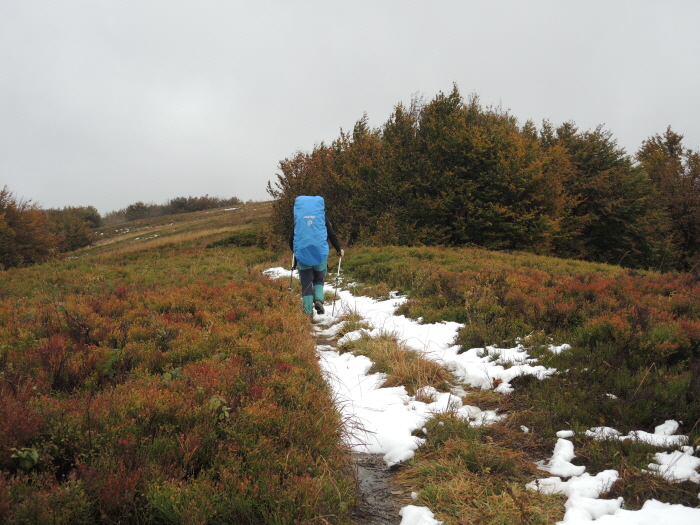

Wenig später begegneten wir auf knapp 800m dem ersten "Altschnee" - in der Woche vor unserer Ankunft hatte es geschneit. In der Hohen Tatra sollen es sogar 30 Zentimeter gewesen sein, war in slowakischen Zeitungen zu lesen.

Stasiuk schreibt über "leeren Raum" hinter Dukla. Hat er denn nicht den endlosen Wald gesehen, vielleicht vor lauter Bäumen?

Hier zur Abwechslung mal eine slowakische Markierung.

Im "Gipfelbuch" zum Kamien (857m) hat ein unbekannter Künstler eindrucksvoll die Gefahren der Karpaten illustriert.

Übertrieben hat er nicht: Kurz darauf entdeckte ich nämlich die erste Wolfsspur - frische Pfotenabdrücke eines großen hundeartigen Tiers und keine Spuren von Vibrams in der Nähe.

Viel gefährlicher mutete jedoch die Begegnung mit einer Eule an, die im Sturzflug knapp am Kopf von Frau November vorbeischoss. Hatte sie nichts vom Tagflugverbot gehört?

Nein, das hier sind nicht Eier der Eule!

Ständige Begleiter an diesem Tag waren Soldatenfriedhöfe aus dem 1. Weltkrieg. Anders als als in der Welt vor Dukla waren die Gräber komplett namenlos. Im Winter 1915 hatten sich hier monatelang Russen und Österreicher gegenübergelegen. Durch Kälte, Hunger und Krankheiten starben mehr Soldaten als im Gefecht.

Dort, wo keine Spuren des 1. Weltkriegs zu sehen waren, wurden sie von Spuren des 2. Weltkriegs verdeckt. Schützengraben, Schützenlöcher und andere Formen militärischer Grabungen bedeckten die Hänge beiderseits des Kamms. Verkrüppelte Buchen zeugten von Explosivstoff- und Splittereinwirkung.

"Die Berglehnen und Hänge der Karpaten waren von Schützengräben zerfurcht ... zu beiden Seiten befanden sich große, von Granaten gebildete Löcher."

Jaroslav Hasek, Der brave Soldat Schwejk

Bei diesem Metallgegenstand verzichteten wir darauf, durch einen Blick auf die Bodenprägung das Herstellungsjahr in Erfahrung zu bringen.

Ein Überbleibsel aus dem 2. Weltkrieg war ein stählerner Beobachtungsturm auf der Kuppe Paseky, in den Landkarten teilweise großspurig als "Aussichtsturm" annonciert. Die alte Konstruktion ist inzwischen in eine neue Stahlkonstruktion eingehaust, die Besteigung ist aber immer noch so herausfordernd wie früher ("wehe, wenn das die Berufsgenossenschaft sieht!"). Man kann das Besteigen aber auch unterlassen, die Aussicht reicht sowieso nur bis in die Baumkronen.

Am Hochmoor "Haburske raselinisko" kamen wir für einige hundert Meter aus dem Wald heraus. Aussicht gab es trotzdem nicht, zu hoch waren Gras und Schilf auf beiden Seiten des Bohlenwegs. Dafür war der Bohlenweg die einzige trockene Stelle - Gelegenheit für eine Pause. Erwähnte ich schon, dass wir seit dem Aussichtsturm keinen anderen Menschen mehr gesehen hatten?

Einen der wenigen "Aussichtspunkte" verdankten wir der Waldbewirtschaftung per Kettensäge.

"Schutzhütte" heißt auf Slowakisch "utulna" und verheißt für tschechisch sozialisierte Ohren, dass es dort gemütlich ist.

In der Tat: Es gab Schnapsgläser und sogar einen Lichtschalter.

In dieser Nacht blieben wir auf dem Kamm und parkten unser Zelt kaum zehn Meter vom Weg entfernt. Menschen kamen keine, dafür rührten sich jetzt offenbar alle Tiere, die sich tagsüber versteckt hatten - vom Käuzchen bis zum Reh. Gegen drei Uhr morgens trabte ein leise jaulendes Tier vorbei.

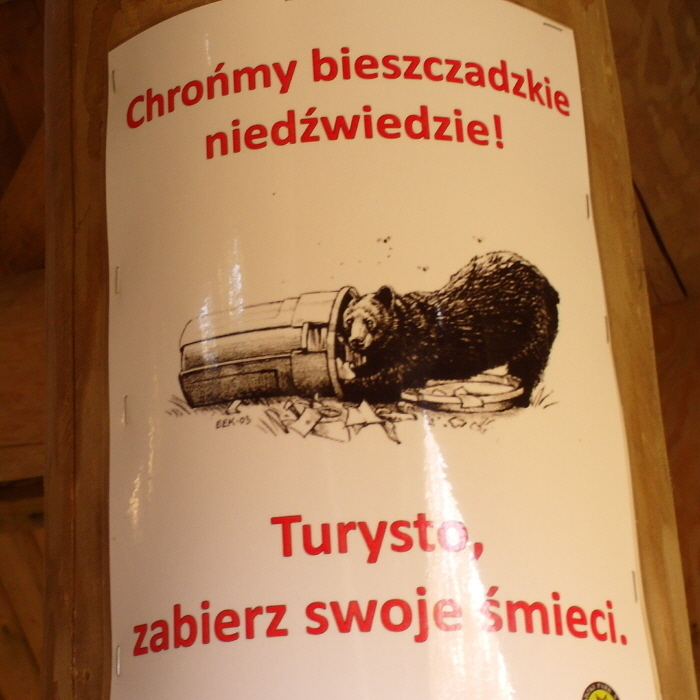

Ob es ein Wolf war? Jedenfalls waren am Morgen auf dem Weg frische Spuren eines großen hundeartigen Tiers zu sehen, die am Abend vorher definitiv noch nicht da waren. Wir waren beruhigt: Wo der Wolf ist, kommt wenigstens nicht der Bär.

Technische Daten: 23,4km in 8:45 brutto

10. Oktober

Auf einem für Karpatenverhältnisse "guten" Forstweg erreichten wir zügig den Laborec-Pass, der von polnischer Seite Radoszyce-Pass heißt. Der Wanderparkplatz war für deutlich mehr Autos ausgelegt als das einsame Auto der Försterin. Die zierliche Frau wäre bei einem Rotkäppchen-Casting wahrscheinlich erste geworden, konnte uns aber aber sogar von einer Begegnung mit einem Bären berichten - vor einigen Jahren, wohlgemerkt.

Hinter dem Pass wurde es so richtig matschig. In tiefen Rinnen stand das Wasser, und das Wasser, das dort noch nicht stand, hing an langem Gras und sorgte für nasse Hosenbeine.

Das besserte sich erst, als wir auf den ehemaligen Bahndamm über dem Tunnel des Lupka-Passes einschwenkten. Richtig gelesen: Über dem Tunnel liegt ein Bahndamm aus dem Jahr 1944. Die Wehrmacht hatte den Tunnel beim Rückzug in die Slowakei gesprengt. Aber die Rote Armee wollte schnell wieder eine Bahnverbindung, um die slowakischen Aufständischen mit Munition und Ausrüstung zu unterstützen. Also ließ sie eine Steilstrecke jenseits aller Normen über den Kamm bauen. Während das Hinaufdrücken der Wagen auf die Passhöhe wohl noch einigermaßen funktionierte, gab es beim Hinabrollen in die Slowakei dem Vernehmen nach haarsträubende Unfälle, weil die Bremsen nicht ausreichend wirkten.

Wie auch immer, der Bahndamm ist bis heute vorhanden. "Pufferküsser" sorgen mit ihren Ortsbegehungen dafür, dass ein ordentlicher Fußpfad freigehalten wird, obwohl gar kein Wanderweg ausgewiesen ist.

Schlehen sehen lecker aus, sorgen aber dafür, dass sich die Zunge kräuselt als wäre sie ein Fußnagel.

Schließlich erreichten wir den Bahnhof Lupkow.

Vor knapp 100 Jahren war er literarisch verewigt worden:

Das schrieb Jaroslav Hasek über die Eindrücke seiner Romanfigur Schwejk im Frühjahr 1915 bei der Ankunft in Galizien. Heute hängt nicht einmal jemand tot über dem Zaun.

Es gibt nur ein Alibi-Zugpaar an den Sommerwochenenden aus Rzeszow nach Lupkow, wahrscheinlich, damit die Fördermittel für den tiptop modernisierten Bahnhof nicht zurückgezahlt werden müssen. Durch den ebenfalls mit EU-Mitteln sanierten Tunnel Richtung Slowakei sollen gelegentlich Güterzüge fahren, wird berichtet.

"We took only pictures and left only footprints."

Jede Pause hat ein Ende, und das üblicherweise dann, wenn der nächste Schauer naht. Damals fragte ich mich, warum Frau November einen abgestellten Tieflader fotografieren wollte. Jetzt weiß ich es zwar immer noch nicht, aber das Bild gefällt mir.

Südlich von Lupkow passierten wir das "Ende der Welt". Dass es aussieht wie ein Alternativbauernhof, hatte ich nicht vermutet. Die überaus putzige Website hatte anderes vermuten lassen. Das "Ende der Welt" oder "Koniec Swiata" ist eine private bewirtschaftete Hütte ohne Strom und fließendes Wasser, wenn auch inzwischen doch mit Handyempfang, wie in polnischen Reiseberichten bemängelt wird.

Beim Wiederaufstieg auf den Kamm wollten wir fließendes Wasser für die Nacht aus einem Bach am Weg aufnehmen, doch der markierte Wanderweg hielt sich nicht an die Karte. Als wir das erkannten, hatten wir den Kamm schon so gut wie erreicht. Woher jetzt Wasser nehmen? Während Frau November das Zelt aufbaute, machte ich mich auf die Suche. Eine Wiese am Hang brachte mich auf die Spur: Unten tropfte tatsächlich Wasser heraus - nicht viel, aber genug. Zum Kochen reichte es aus.

Technische Daten: 21,8km in 8:10h brutto

11. Oktober

Auch der vierte Tag begann wie gewohnt. Es gab Buchenwald, alte Buchen, junge Buchen, Buchen-Fichten-Mischwald, alte Schützengräben und wenig Aussicht.

So wäre es wohl den ganzen Tag gelaufen, wenn nicht plötzlich ein Lokomotivpfiff das Rascheln im Laubwald übertönt hätte. Sollte etwa die Bieszczady-Waldbahn trotz Nebensaison doch noch werktags unterwegs sein? Ich hatte doch den Fahrplan gecheckt?!

Als uns kurz vor dem Bahnhof Balnica, weit jenseits eines möglichen Wanderparkplatzes, die ersten Urban Outdoorer entgegenkamen, gab es keinen Zweifel mehr. Und tatsächlich stand da ein Zug mit einer "Made in Rumänien"-Diesellok und drei Wagen, der gerade für die Rückfahrt vorbereitet wurde. Wo es Fahrkarten gäbe? Wir sollten uns in den ersten Wagen setzen. Am Ende kam niemand, wir hatten nämlich einen Sonderzug einer Busreisegruppe gekapert (selbstverständlich haben wir dann im zugehörigen Eisenbahnmuseum ordentlich gespendet).

Mit einer sagenhaften Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 12 km/h ging es nach Cisna. Angeblich war die Strecke mal von 760 auf 750mm Spurweite umgebaut worden. Warum eigentlich? So ausgeleiert wie die Gleise waren, lagen 10mm deutlich innerhalb der Toleranz.

Wer schätzt das Baujahr?

Falsch. 1956!

Die spontane Bahnfahrt hatte unsere Pläne A und B über den Haufen geworfen, wir waren nämlich weit von der Grenze abgekommen. Weder der Kammweg noch die parallel unterhalb verlaufende Forststraße waren sinnvoll zu erreichen.

Plan C stand für 7km AsphaltstreCke. Die Nacht wollten wir nämlich in einer privaten Berghütte in Roztoki Gorne verbringen. Interessanterweise begegneten wir ausgerechnet auf der Straße den ersten "Wanderern". Seit dem Dukla-Pass waren wir außerorts nur einem einzigen Touristen begegnet - einem Mountainbiker, der uns kurz vor dem Laborec-Pass überholt hatte.

Die Berghütte "Cicha Dolina" ("Stilles Tal") entpuppte sich als fliegendes Klassenzimmer. 25 schwer unter WLAN-Entzug leidende Teenager tobten durch das Haus. Wir bekamen aber einen separaten Schlafsaal für uns alleine, wo wir auch gut den nächtlichen Regen abwetterten. Zusammen mit den Klassenfahrern bekamen wir abends noch ein warmes Essen, das panierte Schnitzel fiel allerdings eher unter Back- als unter Fleischwaren.

Technische Daten: 17,5km in 6:50 brutto (ohne Bahnfahrt)

12. Oktober

Völlig unerwartet begrüßte uns der Morgen mit Fragmenten von blauem Himmel. Eigentlich war Regen angesagt.

Hurtig machten wir uns also auf den Weg, denn jetzt stand die erste Etappe jenseits der "Baumgrenze" an: Die Almen wurden zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt, aber bevor der Wald Fuß fassen konnte, hatten Blaubeergestrüpp und Heidekraut die Wiesen für sich erobert.

Leider hatte sich der Regen nicht verfahren, sondern nur verspätet. Als ich mal auf dem Wetterradar abchecken wollte, wie lange es wohl regnen wird, hatte mein Handy das polnische Netz verloren. Dafür hatten Roaming-Raubfischer aus der Ukraine und sogar aus Ungarn (85km Luftlinie!) ihre Treibnetze ausgeworfen:

Die Auskunft des Wetterradars entsprach zwar meinen Erwartungen, aber nicht meinen Hoffnungen. "Ich geh' dann schon mal vor", sagte Frau November, als ich meine Regenhose aus dem Rucksack herauszog. "Ich mag das nicht, wenn Du so schimpfst." Warum sind diese verfxxxxxxx Axxxxer von hirnxxxxxxxx Regenhosenherstellern nicht in der Lage, ihre däxxxxxxxx Schxxxxprodukte so zu gestalten, dass man sie auch bei Wind und ohne Sitzgelegenheit unkompliziert anziehen kann? DAS WIRD MAN JA WOHL NOCH SAGEN DÜRFEN!!!!

An der Rabia Skala (1199m) legten wir uns noch einmal die Karten. Es ließ sich nicht leugnen, dass wir in einen ergiebigen Dauerregen geraten waren. Das Regenradar machte weiterhin keine Hoffnung - übrigens auch nicht für den nächsten Tag. Dass ich nicht einmal Anstrengungen unternahm, durch Besteigen eines Baumes oder ähnliche Kunstgriffe die 1200m-Marke zu knacken, dürfte Auskunft genug über unsere Gemütsverfassung geben.

Zum Glück hatten wir uns schon einen Tag Zeitreserve erarbeitet. Die Entscheidung, nach Wetlina auf der polnischen Seite abzusteigen und dort zwei Nächte abzuwettern, fiel da nicht schwer.

So fotogen auch Beskiden-Regenwald sein mag, am Ende waren wir froh, Wetlina erreicht zu haben. In der ersten Unterkunft wollte uns der Wirt offensichtlich nicht haben; angesichts der Dreckkrusten vielleicht verständlich. Die zweite wirkte von außen ausgestorben, war aber dennoch in Betrieb. "Oh - hier bügelt die Chefin noch selbst", dachte ich, als wir die Wirtin im ehemaligen Gastraum fanden. Mit "Teeküche" auf dem Flur wirkte es etwas wie eine Monteursunterkunft, gegen Abend trudelten aber noch weitere Touristen ein. Die Entscheidung für die feste Unterkunft war nicht falsch, unsere letzten nassen Sachen waren erst am nächsten Mittag trocken.

Technische Daten: 20,9km in 8h brutto

13. Oktober

Unsere Erwartung, dass wir es uns am Ruhetag im touristischen Hotspot Wetlina "mal so richtig gutgehen lassen können", wurde aber enttäuscht. Der Ort war klar im touristischen Nebensaison-Modus. Selbst wenn es Cafes gegeben hätte, wären sie geschlossen gewesen.

Heute kein Käseverkauf!

Eine Ausnahme war der lokale Gemischtwarenladen, der überdies über eine erstaunlich gut sortierte Landkartenecke verfügte. "Karten kauft man, wenn es sie gibt - nicht, wenn man sie braucht", lautet eine Weisheit des erfahrenen Polen-Touristen. Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum der UL-Gedanke in Polen noch nicht richtig Fuß gefasst hat, denn wenn auf fünf Kilo Baseweight noch ein Kilo unterwegs gekaufter Karten für eventuelle zukünftige Touren hinzukommt, ist der Schultergurt schnell ausgeleiert.

"Tourist! Vergiss nicht, ein Souvenir mitzunehmen!

Während sich draußen Nieselregen und niedrige Wolken abwechselten, verbrachten wir den Rest des Tages mit "Augenpflege" und Essen. Abends kehrten wir im Gasthaus "Zajazd" ein, was soviel wie Ausspanne bedeutet. Eine sangesfreudige Gruppe frühmittelalterlicher Urban Outdoorer mit einer Quotendame und Gitarre hatte dort offenbar schon seit dem Nachmittag ausgespannt. Einer der Herren war deswegen schon in die horizontale Entspannungsphase übergegangen.

Bei der Rückkehr in die Pension hatte sich die Bewölkung schon etwas gelichtet, in der Nacht verschwand auch der Rest.

Technische Daten: 3000kcal in 16h

14. Oktober

Das Abwettern hatte sich gelohnt: Strahlend blauer Himmel erlaubte uns erstmals einen ungehinderten Blick auf die Berge rund um Wetlina. Nur das Personal des Kassenhäuschens am Eingang zum Bieszczady-Nationalpark war vom Wetterumschwung offenbar kalt erwischt worden - jedenfalls war es noch geschlossen, als wir die "Königsetappe" unserer Tour in Angriff nahmen.

Kalt erwischt hatte es auch die Höhenlagen. Das, was wir als Regen wahrgenommen hatten, war dort oben zum Teil als Schnee angekommen. Als wir oben ankamen, war der Schnee allerdings schon getaut und hatte den Lehmboden wieder richtig schön matschig gemacht.

Auf dieser Etappe zeigten sich die Biesczady von ihrer typischen Seite: Nach oben hin immer niedriger werdende Buchen- und Birkenwälder, bis am Ende nur noch "Latschenbuchen" und dürren Birke von maximal drei Meter Höhe übrig blieben. Ein Teil der Kämme war baumfrei, als Resultat jahrhundertelanger Beweidung.

Eine robuste polnische Picknickhütte

"Lasst uns die Bären in den Bieszczady schützen! Tourist, nimmt Deinen Müll mit."

Erstmals begegneten wir anderen Wanderern in nennenswerter Zahl, aber ausschließlich Tagestouristen. Zwischen Mala und Wielka Rawka nahm das Gedränge dann fast alpine Maßstäbe an.

"Sie wissen noch nicht, dass sie heute sterben werden", raunte mir Frau November zu und deutete auf ein Pärchen, das uns gerade entgegengekommen war. Ich blickte sie verständnislos an. "Sie tragen Jeans."

An der Wielka Rawka erreichten wir den höchsten Punkt unserer Tour: 1267 Meter. Dank der klaren Sicht konnten wir hinter uns schemenhaft - aber immerhin! - die Hohe Tatra in rund 170km Entfernung sehen.

Vor uns lagen schneebedeckte Gipfel in der Karpatoukraine - vermutlich das Massiv rund um den Styj (1682m) in 70km Entfernung.

Den höchsten Punkt hatten wir jetzt in der Tasche, den Höhepunkt aber noch nicht. Beim Projekt "Grenzlandtour" steht das Wort "Grenze" schließlich an erster Stelle. Und wo gibt es mehr Grenze als an einem Dreiländereck? Dazu mussten wir von der Wielka Rawka erst einmal zur polnisch-ukrainischen Grenze absteigen. Richtig gelesen: Polnisch-ukrainische Grenze, östlich vom Dreiländereck mit der Slowakei.

Die unorthodoxe Route war von unserem masterplanwidrigen Abstieg nach Wetlina und der Tatsache erzwungen worden, dass wir am Samstagvormittag einen Bus im slowakischen Nova Sedlica erreichen mussten, dort aber alle Unterkünfte ausgebucht waren und so im vernationalparkten Gelände nur noch der legale Biwakplatz am Sattel unter dem Ciertaz (Sedlo pod Ciertazom) übrigblieb. Wollten wir nicht einen Teil des Weges auf dem Kamm doppelt laufen - und auf die Aussicht von Mala und Wielka Rawka verzichten! - dann blieb nur diese Schleife. "Irgendwie fühlt es sich aber trotzdem falsch an", sagte Frau November. Angesichts der übrigen "Fehler" in der Gesamttour war das aber verschmerzbar.

In bekannter polnisch-widersprüchlicher Weise verbot ein Schild jegliches Betreten des Grenzweges mit der Ukraine, was die Wegmarkierung aber souverän ignorierte. Wir verließen uns auf die normative Kraft des Faktischen und hofften, wie die Dutzenden anderer Wanderer vor uns auch nicht verhaftet zu werden.

Wie von der Karte versprochen, brach einige hundert Meter östlich vom Dreiländereck ein roter Wanderweg aus dem ukrainischen Gebüsch. Ob es den Ukrainern auch erlaubt ist, den Grenzweg bis zum Dreiländereck zu benutzen, konnten wir nicht klären. Zu sehen oder zu hören waren jedenfalls keine.

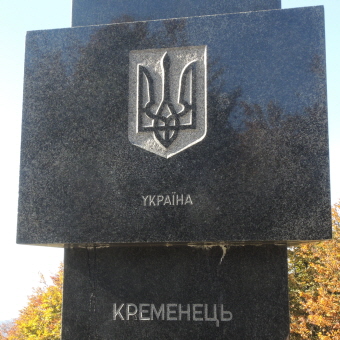

Wenige Minuten später standen wir am Ziel. Eine polierte Granitsäule mit den drei Staatswappen begrüßte uns und bot ein wesentlich lohnenderes Fotomotiv als das tschechisch-slowakisch-polnische Dreiländereck. Rund 500km hatten wir seitdem zurückgelegt - Grund genug, mit Cola und Tee anzustoßen.

Viel Gelegenheit zur Besinnung gab es nicht, denn als eine größere tschechische Gruppe den Platz verließ, nahmen Polen und Slowaken ihren Platz ein.

Wir verabschiedeten uns vom Hauptziel unserer Tour und erreichten nach gut einer Stunde den Biwakplatz. Auf slowakischer Seite stand eine "Viersterne-Schutzhütte" wie im östlichen Riesengebirge (siehe hier), nur das die Möblierung weitgehend verfeuert war. Ich glaube nicht, dass dafür das Verbot zur Entnahme von Totholz aus dem Wald handlungsleitend war.

Auf polnischer Seite stand wieder eine der robusten "Picknickhütten", die für Picknick eigentlich zu massiv sind und zum Übernachten zu windig. Zum Abendessen in der letzten Oktober-Abendsonne war sie aber bestens geeignet.

Die größte Überraschung war aber, dass wir selbst um diese Zeit noch nicht alleine waren. Ein slowakisches Studentenpärchen im Urban Outfit schlurfte vorbei und wollte wissen, wie weit es noch bis Nova Sedlica ist. "Zweieinhalb Stunden" und "in einer halben Stunde geht die Sonne unter" war definitiv nicht die Antwort, die sie erhofft hatten. Hektik löste das aber keineswegs aus. Denn in ähnlicher Zeitlupe trafen drei weitere Studenten ein. Nur einer davon sah so aus, als ob er nicht das erste Mal die Stadtgrenze von Bratislava hinter sich gelassen hat. Da ich mich noch erinnern kann, was junge Leute aushalten, verzichtete ich auf den Anruf bei der Bergrettung und gönnte ihnen das jetzt bevorstehende unvergessliche Erlebnis einer ungeplanten Nachtwanderung. Wir trafen das Grüppchen übrigens am nächsten Morgen in Nova Sedlica unversehrt und in guter Stimmung an.

Technische Daten: 20,0km in 9:20h brutto

15. Oktober

Wie kamen wir selbst nach Nova Sedlica? Natürlich wieder durch den Wald. Wir schafften die Strecke gemütlich in weniger als drei Stunden und ich hatte sogar noch Zeit, einen Feuersalamander zu fotografieren.

Technische Daten: 7,9km in 2:45h brutto

Nova Sedlica war für mich eine Enttäuschung. Schon in den frühen neunziger Jahren hatte dieser Ort, die östlichste Siedlung der Tschechoslowakei, immer wieder meine Fantasie bewegt. Vor meinem Auge sah ich Holzhäuser, mindestens aber eine orthodoxe Holzkirche, und auf der Straße wurde rusinisch-ukrainisch gesprochen. Und nun? Ein gesichtsloses 08/15-Dorf mit Steinkirche. Und im Dorfladen war die Zeit 1989 stehengeblieben: Nicht einmal Cola und Snickers gab es. Aber dafür hätte ich hunderte Deckel für Einmachgläser kaufen können, nur keine Einmachgläser.

Die neue Steinkirche

Gedenktafel für die Kriegstoten und die Opfer der ukrainischen Bandera-Separatisten (November 1945)

Der Dorfladen

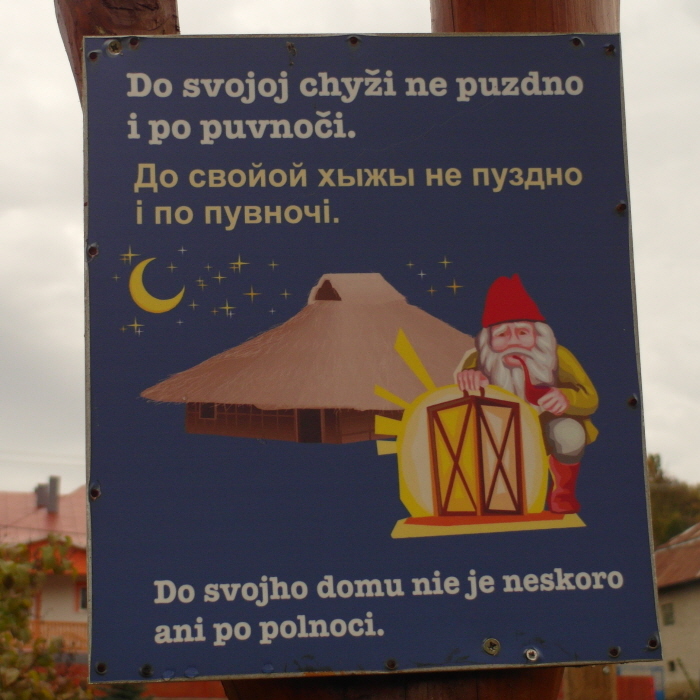

Einziges Zeichen der neuen Zeit war eine EU-geförderte rusinische Sprachschule unter freiem Himmel auf dem Dorfanger, also zwei Dutzend Täfelchen mit rusinischen Alltagsbegriffen und Sprichwörtern und ihrer slowakischen Übersetzung.

Frei übersetzt: "Um nach Hause zu gehen, ist es auch nach Mitternacht nicht zu spät"

Nova Sedlica, Endhaltestelle.

Wir waren also gar nicht traurig, als der Bus kam.

Über Snina ließen wir uns nach Humenne schaukeln. Dort besichtigten wir im sehr empfehlenswerten Freilichtmuseum die in den 70er Jahren umgezogene Holzkirche von Nova Sedlica und konnten sogar noch einer Führung für eine slowakisch-amerikanische Reisegruppe zuhören.

Weniger sehenswert war die Fußgängerzone. Städtebauliche Fehlgriffe sind kein Privileg des Westens.

Mit einer ausgiebigen Ess- und Naschorgie beendeten wir unseren Aufenthalt.

Am Abend stiegen wir in den Nachtzug nach Prag. Der Schlafwagenschaffner bot uns im Wege des "beleglosen Zahlungsverkehrs" noch ein privates Zweierabteil an, so dass Frau November anders als im schwedischen Norrland-Zug weder von einer geschwätzigen Frau Övre oder einer müffelnden Frau Mellan belästigt wurde.

noch ein privates Zweierabteil an, so dass Frau November anders als im schwedischen Norrland-Zug weder von einer geschwätzigen Frau Övre oder einer müffelnden Frau Mellan belästigt wurde.

Praktische Tipps:

Der östliche polnisch-slowakische Karpatenkamm ist von Deutschland aus am komfortabelsten mit dem Nachtzug von Prag nach Kosice bzw. Humenne zu erreichen. Hin- und Rückfahrt kosten selbst im Schlafwagen bei rechtzeitiger Buchung über die CD-Website umgerechnet 62 EUR, für die Reststrecke per Bus sind 6-7 EUR fällig.

Über Polen geht es vermutlich am schnellsten mit Fernbussen, ab Berlin z.B. bis Rzeszow direkt mit Polskibus in 10 Stunden, dann noch einmal mit örtlichen Bussen über Krosno bis Barwinek (2,5-3h) oder über Sanok nach Wetlina (4h).

Lebensmittel können in jedem Dorf auf polnischer Seite nachgekauft werden, man muss also nicht alles mitschleppen. Polnische Zloty aber nicht vergessen! Die Dörfer auf slowakischer Seite sind meistens weiter vom Kamm entfernt, außerdem gibt es nicht so eine ausgeprägte Tante-Emma-Laden-Kultur wie in Polen.

Hart auf der Grenze I: Vom Isergebirge bis ins Adlergebirge (Oktober 2010)

Bis an die Grenze – aber nicht weiter (Mai 2011)

Zwischen Mähren und Schlesien (November 2011)

Mit dem Rad von Olmütz zum Beskidenfuß (Oktober 2012)

Über Beskiden und Hohe Tatra (Juli/August 2013)

Die Welt vor Dukla (April 2015)

______________

„Dukla also. Ein merkwürdiges Städtchen, von dem aus es nirgendwo mehr hingeht. Danach kommt nur noch die Slowakei, und weiter die Bieszczaden, aber unterwegs wiederholt der Teufel wie eine Litanei sein „Gutenacht“ und nichts Wichtiges passiert... So ist es – Dukla, die Ouvertüre zum leeren Raum.“

Andrej Stasiuk, Die Welt hinter Dukla

Andrej Stasiuk, Die Welt hinter Dukla

______________

8. Oktober 2016

Kurz nach 14 Uhr spuckte uns der Bus aus dem slowakischen Kosice an der Wendeschleife am Dukla-Pass aus. Es war, als wäre das Wetter stehengeblieben, seit wir vor eineinhalb Jahren von hier abgereist waren: Bedeckt und hart an der Kante zum Nieselregen, im Hintergrund heisere Lkw. Nur dass die Bäume, die damals kurz nach Ostern noch keine Blätter trugen, jetzt ihre Blätter abwurfbereit machten.

Wie schon damals wartete die tschechisch-slowakische Gedenkstätte für die Schlacht am Dukla-Pass im Herbst 1944 vergeblich auf Schulklassen, die in Begleitung ihrer Staatsbürgerkundelehrer den Helden gedenken sollten. Gerade einmal eine Handvoll Militärtouristen hatte sich zusammen mit uns in die Ausstellung mit Aussichtsturm verirrt; dick vermummtes Aufsichtspersonal ließ vermuten, dass die Heizung in dem 1974 eröffneten Komplex nicht erst seit gestern ihren Beitrag zur Klimaschutz leistete.

Die Ausstellung war noch ganz im alten Stil gehalten. Zahlreiche Landkarten mit Fähnchen, Pfeilen, Hoch- und Tiefdruckgebieten sollten den Verlauf der Schlacht verdeutlichen. Dass das Unternehmen militärisch ein ziemliches Desaster war, wurde nicht vermittelt. Und 1945 war der Krieg noch nicht zu Ende: In den Folgejahren starben in den Kampfgebieten 180 Einwohner durch Minen.

Diese Skulptur markiert die Stelle, an der am 6. Oktober 1944 erstmals ein Spähtrupp des 1. Tschechoslowakischen Armeekorps als Teil der Roten Armee heimatlichen Boden erreicht hat.

Als wir die Ausstellung verließen, ahnten wir noch nicht, dass wir erst anderthalb Tage später den nächsten Menschen treffen würden. Unser Plan war, im Groben der slowakisch-polnischen Grenze auf dem Karpatenhauptkamm bis zum Dreiländereck auf dem Kremenec mit der Ukraine zu folgen. Der slowakische Wanderverband KST hat dafür einen durchgehenden Wanderweg mit rotem Strich angelegt. Sein polnisches Äquivalent PTTK hat ebenfalls einen durchgehenden Weg angelegt (blauer Strich), allerdings mit dem Unterschied, dass er immer wieder Abstecher in die Zivilisation macht.

105 Kilometer hatte ich für unsere Variante mit einigen Kultureinlagen ermittelt; da ein „Kamm“-Weg definitionsgemäß auch Zinken aufweist, war die Streckenlänge aber nicht uneingeschränkt mit vier Wandertagen gleichzusetzen. Vorsichtshalber hatten wir uns für sechs Tage mit Proviant eingedeckt. 37,5 Stunden Laufzeit bis zum Dreiländereck versprach ein Wegweiser kurz hinter dem Aussichtsturm. Das hört sich für 105km etwas lang an, nach Hexenstieg-Logik dürften es eher 24 Stunden sein.

Schon nach neun Kilometern wurden wir kalt erwischt – und zwar von einer Furt. Der Regen der Vortage hatte einen Bach über einen Feldweg so ansteigen lassen, dass wir um ein Ausziehen der Stiefel nicht herumkamen.

„Ich bin nicht so der maritime Typ!“

„Es piekst!“

Am Waldrand fand wir ein altes Wegkreuz mit Inschrift auf Ukrillisch (Dank an Abt für diese Wortschöpfung

). Es war das erste Zeichen, dass wir uns der Dorfwüstung Czeremcha näherten. Hier hatten bis 1947 Lemken gelebt, ein den Ukrainern verwandter Volksstamm.

). Es war das erste Zeichen, dass wir uns der Dorfwüstung Czeremcha näherten. Hier hatten bis 1947 Lemken gelebt, ein den Ukrainern verwandter Volksstamm. Das war ihr Pech: Der polnische Staat unterstellte ihnen Sympathien für die damals in den Wäldern herumvagabundierenden ukrainischen Separatisten von Stepan Bandera („Banderovci“). Deshalb wurden die Lemken und auch die verwandten Bojken in der Nacht- und Nebel-Aktion „Aktion Weichsel“ ins polnisch gewordene Ostpreußen umgesiedelt und ihre Dörfer zerstört.

So erging es auch Czeremcha – laut Statistik von 1939 hatte das Dorf 460 Einwohner, davon 435 „Ukrainer“. Heute ist außer Resten des Friedhofs und einigen Wegkreuzen nichts mehr vom Ort übrig, eine Gedenktafel erinnert an die Kirche. Eine Besonderheit dürfte sein, dass Czeremcha ausweislich der Kreuze nicht rein orthodox war, sondern gemischtkonfessionell mit Katholiken.

Da es schon dämmerte, ließen wir das Nordkap nördlich liegen und verzogen uns mit unserem Zelt in eine schöne trockene Nische unter Fichten.

Technische Daten: 11,2km in 4h brutto

9. Oktober

Erst die Arbeit, dann die Mühe: Am zweiten Tag mussten wir uns von Czeremcha aus erst einmal wieder die Höhenmeter erkämpfen, die wir am Vorabend so leichtfertig vernichtet hatten. Als wir wieder den Kammweg erreichten, waren wir nicht nur innerlich befeuchtet, sondern auch äußerlich vom Unterholz, das sich in freundlicher Zuneigung über den Pfad beugte. Der Weg war hier spürbar wenig bewandert.

Wenig später begegneten wir auf knapp 800m dem ersten "Altschnee" - in der Woche vor unserer Ankunft hatte es geschneit. In der Hohen Tatra sollen es sogar 30 Zentimeter gewesen sein, war in slowakischen Zeitungen zu lesen.

Stasiuk schreibt über "leeren Raum" hinter Dukla. Hat er denn nicht den endlosen Wald gesehen, vielleicht vor lauter Bäumen?

Hier zur Abwechslung mal eine slowakische Markierung.

Im "Gipfelbuch" zum Kamien (857m) hat ein unbekannter Künstler eindrucksvoll die Gefahren der Karpaten illustriert.

Übertrieben hat er nicht: Kurz darauf entdeckte ich nämlich die erste Wolfsspur - frische Pfotenabdrücke eines großen hundeartigen Tiers und keine Spuren von Vibrams in der Nähe.

Viel gefährlicher mutete jedoch die Begegnung mit einer Eule an, die im Sturzflug knapp am Kopf von Frau November vorbeischoss. Hatte sie nichts vom Tagflugverbot gehört?

Nein, das hier sind nicht Eier der Eule!

Ständige Begleiter an diesem Tag waren Soldatenfriedhöfe aus dem 1. Weltkrieg. Anders als als in der Welt vor Dukla waren die Gräber komplett namenlos. Im Winter 1915 hatten sich hier monatelang Russen und Österreicher gegenübergelegen. Durch Kälte, Hunger und Krankheiten starben mehr Soldaten als im Gefecht.

Dort, wo keine Spuren des 1. Weltkriegs zu sehen waren, wurden sie von Spuren des 2. Weltkriegs verdeckt. Schützengraben, Schützenlöcher und andere Formen militärischer Grabungen bedeckten die Hänge beiderseits des Kamms. Verkrüppelte Buchen zeugten von Explosivstoff- und Splittereinwirkung.

"Die Berglehnen und Hänge der Karpaten waren von Schützengräben zerfurcht ... zu beiden Seiten befanden sich große, von Granaten gebildete Löcher."

Jaroslav Hasek, Der brave Soldat Schwejk

Bei diesem Metallgegenstand verzichteten wir darauf, durch einen Blick auf die Bodenprägung das Herstellungsjahr in Erfahrung zu bringen.

Ein Überbleibsel aus dem 2. Weltkrieg war ein stählerner Beobachtungsturm auf der Kuppe Paseky, in den Landkarten teilweise großspurig als "Aussichtsturm" annonciert. Die alte Konstruktion ist inzwischen in eine neue Stahlkonstruktion eingehaust, die Besteigung ist aber immer noch so herausfordernd wie früher ("wehe, wenn das die Berufsgenossenschaft sieht!"). Man kann das Besteigen aber auch unterlassen, die Aussicht reicht sowieso nur bis in die Baumkronen.

Am Hochmoor "Haburske raselinisko" kamen wir für einige hundert Meter aus dem Wald heraus. Aussicht gab es trotzdem nicht, zu hoch waren Gras und Schilf auf beiden Seiten des Bohlenwegs. Dafür war der Bohlenweg die einzige trockene Stelle - Gelegenheit für eine Pause. Erwähnte ich schon, dass wir seit dem Aussichtsturm keinen anderen Menschen mehr gesehen hatten?

Einen der wenigen "Aussichtspunkte" verdankten wir der Waldbewirtschaftung per Kettensäge.

"Schutzhütte" heißt auf Slowakisch "utulna" und verheißt für tschechisch sozialisierte Ohren, dass es dort gemütlich ist.

In der Tat: Es gab Schnapsgläser und sogar einen Lichtschalter.

In dieser Nacht blieben wir auf dem Kamm und parkten unser Zelt kaum zehn Meter vom Weg entfernt. Menschen kamen keine, dafür rührten sich jetzt offenbar alle Tiere, die sich tagsüber versteckt hatten - vom Käuzchen bis zum Reh. Gegen drei Uhr morgens trabte ein leise jaulendes Tier vorbei.

Ob es ein Wolf war? Jedenfalls waren am Morgen auf dem Weg frische Spuren eines großen hundeartigen Tiers zu sehen, die am Abend vorher definitiv noch nicht da waren. Wir waren beruhigt: Wo der Wolf ist, kommt wenigstens nicht der Bär.

Technische Daten: 23,4km in 8:45 brutto

10. Oktober

Auf einem für Karpatenverhältnisse "guten" Forstweg erreichten wir zügig den Laborec-Pass, der von polnischer Seite Radoszyce-Pass heißt. Der Wanderparkplatz war für deutlich mehr Autos ausgelegt als das einsame Auto der Försterin. Die zierliche Frau wäre bei einem Rotkäppchen-Casting wahrscheinlich erste geworden, konnte uns aber aber sogar von einer Begegnung mit einem Bären berichten - vor einigen Jahren, wohlgemerkt.

Hinter dem Pass wurde es so richtig matschig. In tiefen Rinnen stand das Wasser, und das Wasser, das dort noch nicht stand, hing an langem Gras und sorgte für nasse Hosenbeine.

Das besserte sich erst, als wir auf den ehemaligen Bahndamm über dem Tunnel des Lupka-Passes einschwenkten. Richtig gelesen: Über dem Tunnel liegt ein Bahndamm aus dem Jahr 1944. Die Wehrmacht hatte den Tunnel beim Rückzug in die Slowakei gesprengt. Aber die Rote Armee wollte schnell wieder eine Bahnverbindung, um die slowakischen Aufständischen mit Munition und Ausrüstung zu unterstützen. Also ließ sie eine Steilstrecke jenseits aller Normen über den Kamm bauen. Während das Hinaufdrücken der Wagen auf die Passhöhe wohl noch einigermaßen funktionierte, gab es beim Hinabrollen in die Slowakei dem Vernehmen nach haarsträubende Unfälle, weil die Bremsen nicht ausreichend wirkten.

Wie auch immer, der Bahndamm ist bis heute vorhanden. "Pufferküsser" sorgen mit ihren Ortsbegehungen dafür, dass ein ordentlicher Fußpfad freigehalten wird, obwohl gar kein Wanderweg ausgewiesen ist.

Schlehen sehen lecker aus, sorgen aber dafür, dass sich die Zunge kräuselt als wäre sie ein Fußnagel.

Schließlich erreichten wir den Bahnhof Lupkow.

Vor knapp 100 Jahren war er literarisch verewigt worden:

"In eine alte Kiefer beim ehemaligen Bahnhof, von dem nur ein Haufen übriggeblieben war, war eine Granate geklemmt, die nicht explodiert war. Überall sah man Granatsplitter, und irgendwo in unmittelbarer Nähe hatte man offenbar Soldatenleichen begraben, denn es roch hier fürchterlich nach Verwesung. (...) Eine halbzerdroschene Zisterne, die hölzerne Bude eines Eisenbahnwärters und überhaupt alles, was irgendeine Wand hatte, war von Gewehrprojektilen durchlöchert wie ein Sieb."

Das schrieb Jaroslav Hasek über die Eindrücke seiner Romanfigur Schwejk im Frühjahr 1915 bei der Ankunft in Galizien. Heute hängt nicht einmal jemand tot über dem Zaun.

Es gibt nur ein Alibi-Zugpaar an den Sommerwochenenden aus Rzeszow nach Lupkow, wahrscheinlich, damit die Fördermittel für den tiptop modernisierten Bahnhof nicht zurückgezahlt werden müssen. Durch den ebenfalls mit EU-Mitteln sanierten Tunnel Richtung Slowakei sollen gelegentlich Güterzüge fahren, wird berichtet.

"We took only pictures and left only footprints."

Jede Pause hat ein Ende, und das üblicherweise dann, wenn der nächste Schauer naht. Damals fragte ich mich, warum Frau November einen abgestellten Tieflader fotografieren wollte. Jetzt weiß ich es zwar immer noch nicht, aber das Bild gefällt mir.

Südlich von Lupkow passierten wir das "Ende der Welt". Dass es aussieht wie ein Alternativbauernhof, hatte ich nicht vermutet. Die überaus putzige Website hatte anderes vermuten lassen. Das "Ende der Welt" oder "Koniec Swiata" ist eine private bewirtschaftete Hütte ohne Strom und fließendes Wasser, wenn auch inzwischen doch mit Handyempfang, wie in polnischen Reiseberichten bemängelt wird.

Beim Wiederaufstieg auf den Kamm wollten wir fließendes Wasser für die Nacht aus einem Bach am Weg aufnehmen, doch der markierte Wanderweg hielt sich nicht an die Karte. Als wir das erkannten, hatten wir den Kamm schon so gut wie erreicht. Woher jetzt Wasser nehmen? Während Frau November das Zelt aufbaute, machte ich mich auf die Suche. Eine Wiese am Hang brachte mich auf die Spur: Unten tropfte tatsächlich Wasser heraus - nicht viel, aber genug. Zum Kochen reichte es aus.

Technische Daten: 21,8km in 8:10h brutto

11. Oktober

Auch der vierte Tag begann wie gewohnt. Es gab Buchenwald, alte Buchen, junge Buchen, Buchen-Fichten-Mischwald, alte Schützengräben und wenig Aussicht.

So wäre es wohl den ganzen Tag gelaufen, wenn nicht plötzlich ein Lokomotivpfiff das Rascheln im Laubwald übertönt hätte. Sollte etwa die Bieszczady-Waldbahn trotz Nebensaison doch noch werktags unterwegs sein? Ich hatte doch den Fahrplan gecheckt?!

Als uns kurz vor dem Bahnhof Balnica, weit jenseits eines möglichen Wanderparkplatzes, die ersten Urban Outdoorer entgegenkamen, gab es keinen Zweifel mehr. Und tatsächlich stand da ein Zug mit einer "Made in Rumänien"-Diesellok und drei Wagen, der gerade für die Rückfahrt vorbereitet wurde. Wo es Fahrkarten gäbe? Wir sollten uns in den ersten Wagen setzen. Am Ende kam niemand, wir hatten nämlich einen Sonderzug einer Busreisegruppe gekapert (selbstverständlich haben wir dann im zugehörigen Eisenbahnmuseum ordentlich gespendet).

Mit einer sagenhaften Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 12 km/h ging es nach Cisna. Angeblich war die Strecke mal von 760 auf 750mm Spurweite umgebaut worden. Warum eigentlich? So ausgeleiert wie die Gleise waren, lagen 10mm deutlich innerhalb der Toleranz.

Wer schätzt das Baujahr?

Falsch. 1956!

Die spontane Bahnfahrt hatte unsere Pläne A und B über den Haufen geworfen, wir waren nämlich weit von der Grenze abgekommen. Weder der Kammweg noch die parallel unterhalb verlaufende Forststraße waren sinnvoll zu erreichen.

Plan C stand für 7km AsphaltstreCke. Die Nacht wollten wir nämlich in einer privaten Berghütte in Roztoki Gorne verbringen. Interessanterweise begegneten wir ausgerechnet auf der Straße den ersten "Wanderern". Seit dem Dukla-Pass waren wir außerorts nur einem einzigen Touristen begegnet - einem Mountainbiker, der uns kurz vor dem Laborec-Pass überholt hatte.

Die Berghütte "Cicha Dolina" ("Stilles Tal") entpuppte sich als fliegendes Klassenzimmer. 25 schwer unter WLAN-Entzug leidende Teenager tobten durch das Haus. Wir bekamen aber einen separaten Schlafsaal für uns alleine, wo wir auch gut den nächtlichen Regen abwetterten. Zusammen mit den Klassenfahrern bekamen wir abends noch ein warmes Essen, das panierte Schnitzel fiel allerdings eher unter Back- als unter Fleischwaren.

Technische Daten: 17,5km in 6:50 brutto (ohne Bahnfahrt)

12. Oktober

Völlig unerwartet begrüßte uns der Morgen mit Fragmenten von blauem Himmel. Eigentlich war Regen angesagt.

Hurtig machten wir uns also auf den Weg, denn jetzt stand die erste Etappe jenseits der "Baumgrenze" an: Die Almen wurden zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt, aber bevor der Wald Fuß fassen konnte, hatten Blaubeergestrüpp und Heidekraut die Wiesen für sich erobert.

Leider hatte sich der Regen nicht verfahren, sondern nur verspätet. Als ich mal auf dem Wetterradar abchecken wollte, wie lange es wohl regnen wird, hatte mein Handy das polnische Netz verloren. Dafür hatten Roaming-Raubfischer aus der Ukraine und sogar aus Ungarn (85km Luftlinie!) ihre Treibnetze ausgeworfen:

Die Auskunft des Wetterradars entsprach zwar meinen Erwartungen, aber nicht meinen Hoffnungen. "Ich geh' dann schon mal vor", sagte Frau November, als ich meine Regenhose aus dem Rucksack herauszog. "Ich mag das nicht, wenn Du so schimpfst." Warum sind diese verfxxxxxxx Axxxxer von hirnxxxxxxxx Regenhosenherstellern nicht in der Lage, ihre däxxxxxxxx Schxxxxprodukte so zu gestalten, dass man sie auch bei Wind und ohne Sitzgelegenheit unkompliziert anziehen kann? DAS WIRD MAN JA WOHL NOCH SAGEN DÜRFEN!!!!

An der Rabia Skala (1199m) legten wir uns noch einmal die Karten. Es ließ sich nicht leugnen, dass wir in einen ergiebigen Dauerregen geraten waren. Das Regenradar machte weiterhin keine Hoffnung - übrigens auch nicht für den nächsten Tag. Dass ich nicht einmal Anstrengungen unternahm, durch Besteigen eines Baumes oder ähnliche Kunstgriffe die 1200m-Marke zu knacken, dürfte Auskunft genug über unsere Gemütsverfassung geben.

Zum Glück hatten wir uns schon einen Tag Zeitreserve erarbeitet. Die Entscheidung, nach Wetlina auf der polnischen Seite abzusteigen und dort zwei Nächte abzuwettern, fiel da nicht schwer.

So fotogen auch Beskiden-Regenwald sein mag, am Ende waren wir froh, Wetlina erreicht zu haben. In der ersten Unterkunft wollte uns der Wirt offensichtlich nicht haben; angesichts der Dreckkrusten vielleicht verständlich. Die zweite wirkte von außen ausgestorben, war aber dennoch in Betrieb. "Oh - hier bügelt die Chefin noch selbst", dachte ich, als wir die Wirtin im ehemaligen Gastraum fanden. Mit "Teeküche" auf dem Flur wirkte es etwas wie eine Monteursunterkunft, gegen Abend trudelten aber noch weitere Touristen ein. Die Entscheidung für die feste Unterkunft war nicht falsch, unsere letzten nassen Sachen waren erst am nächsten Mittag trocken.

Technische Daten: 20,9km in 8h brutto

13. Oktober

Unsere Erwartung, dass wir es uns am Ruhetag im touristischen Hotspot Wetlina "mal so richtig gutgehen lassen können", wurde aber enttäuscht. Der Ort war klar im touristischen Nebensaison-Modus. Selbst wenn es Cafes gegeben hätte, wären sie geschlossen gewesen.

Heute kein Käseverkauf!

Eine Ausnahme war der lokale Gemischtwarenladen, der überdies über eine erstaunlich gut sortierte Landkartenecke verfügte. "Karten kauft man, wenn es sie gibt - nicht, wenn man sie braucht", lautet eine Weisheit des erfahrenen Polen-Touristen. Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum der UL-Gedanke in Polen noch nicht richtig Fuß gefasst hat, denn wenn auf fünf Kilo Baseweight noch ein Kilo unterwegs gekaufter Karten für eventuelle zukünftige Touren hinzukommt, ist der Schultergurt schnell ausgeleiert.

"Tourist! Vergiss nicht, ein Souvenir mitzunehmen!

Während sich draußen Nieselregen und niedrige Wolken abwechselten, verbrachten wir den Rest des Tages mit "Augenpflege" und Essen. Abends kehrten wir im Gasthaus "Zajazd" ein, was soviel wie Ausspanne bedeutet. Eine sangesfreudige Gruppe frühmittelalterlicher Urban Outdoorer mit einer Quotendame und Gitarre hatte dort offenbar schon seit dem Nachmittag ausgespannt. Einer der Herren war deswegen schon in die horizontale Entspannungsphase übergegangen.

Bei der Rückkehr in die Pension hatte sich die Bewölkung schon etwas gelichtet, in der Nacht verschwand auch der Rest.

Technische Daten: 3000kcal in 16h

14. Oktober

Das Abwettern hatte sich gelohnt: Strahlend blauer Himmel erlaubte uns erstmals einen ungehinderten Blick auf die Berge rund um Wetlina. Nur das Personal des Kassenhäuschens am Eingang zum Bieszczady-Nationalpark war vom Wetterumschwung offenbar kalt erwischt worden - jedenfalls war es noch geschlossen, als wir die "Königsetappe" unserer Tour in Angriff nahmen.

Kalt erwischt hatte es auch die Höhenlagen. Das, was wir als Regen wahrgenommen hatten, war dort oben zum Teil als Schnee angekommen. Als wir oben ankamen, war der Schnee allerdings schon getaut und hatte den Lehmboden wieder richtig schön matschig gemacht.

Auf dieser Etappe zeigten sich die Biesczady von ihrer typischen Seite: Nach oben hin immer niedriger werdende Buchen- und Birkenwälder, bis am Ende nur noch "Latschenbuchen" und dürren Birke von maximal drei Meter Höhe übrig blieben. Ein Teil der Kämme war baumfrei, als Resultat jahrhundertelanger Beweidung.

Eine robuste polnische Picknickhütte

"Lasst uns die Bären in den Bieszczady schützen! Tourist, nimmt Deinen Müll mit."

Erstmals begegneten wir anderen Wanderern in nennenswerter Zahl, aber ausschließlich Tagestouristen. Zwischen Mala und Wielka Rawka nahm das Gedränge dann fast alpine Maßstäbe an.

"Sie wissen noch nicht, dass sie heute sterben werden", raunte mir Frau November zu und deutete auf ein Pärchen, das uns gerade entgegengekommen war. Ich blickte sie verständnislos an. "Sie tragen Jeans."

An der Wielka Rawka erreichten wir den höchsten Punkt unserer Tour: 1267 Meter. Dank der klaren Sicht konnten wir hinter uns schemenhaft - aber immerhin! - die Hohe Tatra in rund 170km Entfernung sehen.

Vor uns lagen schneebedeckte Gipfel in der Karpatoukraine - vermutlich das Massiv rund um den Styj (1682m) in 70km Entfernung.

Den höchsten Punkt hatten wir jetzt in der Tasche, den Höhepunkt aber noch nicht. Beim Projekt "Grenzlandtour" steht das Wort "Grenze" schließlich an erster Stelle. Und wo gibt es mehr Grenze als an einem Dreiländereck? Dazu mussten wir von der Wielka Rawka erst einmal zur polnisch-ukrainischen Grenze absteigen. Richtig gelesen: Polnisch-ukrainische Grenze, östlich vom Dreiländereck mit der Slowakei.

Die unorthodoxe Route war von unserem masterplanwidrigen Abstieg nach Wetlina und der Tatsache erzwungen worden, dass wir am Samstagvormittag einen Bus im slowakischen Nova Sedlica erreichen mussten, dort aber alle Unterkünfte ausgebucht waren und so im vernationalparkten Gelände nur noch der legale Biwakplatz am Sattel unter dem Ciertaz (Sedlo pod Ciertazom) übrigblieb. Wollten wir nicht einen Teil des Weges auf dem Kamm doppelt laufen - und auf die Aussicht von Mala und Wielka Rawka verzichten! - dann blieb nur diese Schleife. "Irgendwie fühlt es sich aber trotzdem falsch an", sagte Frau November. Angesichts der übrigen "Fehler" in der Gesamttour war das aber verschmerzbar.

In bekannter polnisch-widersprüchlicher Weise verbot ein Schild jegliches Betreten des Grenzweges mit der Ukraine, was die Wegmarkierung aber souverän ignorierte. Wir verließen uns auf die normative Kraft des Faktischen und hofften, wie die Dutzenden anderer Wanderer vor uns auch nicht verhaftet zu werden.

Wie von der Karte versprochen, brach einige hundert Meter östlich vom Dreiländereck ein roter Wanderweg aus dem ukrainischen Gebüsch. Ob es den Ukrainern auch erlaubt ist, den Grenzweg bis zum Dreiländereck zu benutzen, konnten wir nicht klären. Zu sehen oder zu hören waren jedenfalls keine.

Wenige Minuten später standen wir am Ziel. Eine polierte Granitsäule mit den drei Staatswappen begrüßte uns und bot ein wesentlich lohnenderes Fotomotiv als das tschechisch-slowakisch-polnische Dreiländereck. Rund 500km hatten wir seitdem zurückgelegt - Grund genug, mit Cola und Tee anzustoßen.

Viel Gelegenheit zur Besinnung gab es nicht, denn als eine größere tschechische Gruppe den Platz verließ, nahmen Polen und Slowaken ihren Platz ein.

Wir verabschiedeten uns vom Hauptziel unserer Tour und erreichten nach gut einer Stunde den Biwakplatz. Auf slowakischer Seite stand eine "Viersterne-Schutzhütte" wie im östlichen Riesengebirge (siehe hier), nur das die Möblierung weitgehend verfeuert war. Ich glaube nicht, dass dafür das Verbot zur Entnahme von Totholz aus dem Wald handlungsleitend war.

Auf polnischer Seite stand wieder eine der robusten "Picknickhütten", die für Picknick eigentlich zu massiv sind und zum Übernachten zu windig. Zum Abendessen in der letzten Oktober-Abendsonne war sie aber bestens geeignet.

Die größte Überraschung war aber, dass wir selbst um diese Zeit noch nicht alleine waren. Ein slowakisches Studentenpärchen im Urban Outfit schlurfte vorbei und wollte wissen, wie weit es noch bis Nova Sedlica ist. "Zweieinhalb Stunden" und "in einer halben Stunde geht die Sonne unter" war definitiv nicht die Antwort, die sie erhofft hatten. Hektik löste das aber keineswegs aus. Denn in ähnlicher Zeitlupe trafen drei weitere Studenten ein. Nur einer davon sah so aus, als ob er nicht das erste Mal die Stadtgrenze von Bratislava hinter sich gelassen hat. Da ich mich noch erinnern kann, was junge Leute aushalten, verzichtete ich auf den Anruf bei der Bergrettung und gönnte ihnen das jetzt bevorstehende unvergessliche Erlebnis einer ungeplanten Nachtwanderung. Wir trafen das Grüppchen übrigens am nächsten Morgen in Nova Sedlica unversehrt und in guter Stimmung an.

Technische Daten: 20,0km in 9:20h brutto

15. Oktober

Wie kamen wir selbst nach Nova Sedlica? Natürlich wieder durch den Wald. Wir schafften die Strecke gemütlich in weniger als drei Stunden und ich hatte sogar noch Zeit, einen Feuersalamander zu fotografieren.

Technische Daten: 7,9km in 2:45h brutto

Nova Sedlica war für mich eine Enttäuschung. Schon in den frühen neunziger Jahren hatte dieser Ort, die östlichste Siedlung der Tschechoslowakei, immer wieder meine Fantasie bewegt. Vor meinem Auge sah ich Holzhäuser, mindestens aber eine orthodoxe Holzkirche, und auf der Straße wurde rusinisch-ukrainisch gesprochen. Und nun? Ein gesichtsloses 08/15-Dorf mit Steinkirche. Und im Dorfladen war die Zeit 1989 stehengeblieben: Nicht einmal Cola und Snickers gab es. Aber dafür hätte ich hunderte Deckel für Einmachgläser kaufen können, nur keine Einmachgläser.

Die neue Steinkirche

Gedenktafel für die Kriegstoten und die Opfer der ukrainischen Bandera-Separatisten (November 1945)

Der Dorfladen

Einziges Zeichen der neuen Zeit war eine EU-geförderte rusinische Sprachschule unter freiem Himmel auf dem Dorfanger, also zwei Dutzend Täfelchen mit rusinischen Alltagsbegriffen und Sprichwörtern und ihrer slowakischen Übersetzung.

Frei übersetzt: "Um nach Hause zu gehen, ist es auch nach Mitternacht nicht zu spät"

Nova Sedlica, Endhaltestelle.

Wir waren also gar nicht traurig, als der Bus kam.

Über Snina ließen wir uns nach Humenne schaukeln. Dort besichtigten wir im sehr empfehlenswerten Freilichtmuseum die in den 70er Jahren umgezogene Holzkirche von Nova Sedlica und konnten sogar noch einer Führung für eine slowakisch-amerikanische Reisegruppe zuhören.

Weniger sehenswert war die Fußgängerzone. Städtebauliche Fehlgriffe sind kein Privileg des Westens.

Mit einer ausgiebigen Ess- und Naschorgie beendeten wir unseren Aufenthalt.

Am Abend stiegen wir in den Nachtzug nach Prag. Der Schlafwagenschaffner bot uns im Wege des "beleglosen Zahlungsverkehrs"

noch ein privates Zweierabteil an, so dass Frau November anders als im schwedischen Norrland-Zug weder von einer geschwätzigen Frau Övre oder einer müffelnden Frau Mellan belästigt wurde.

noch ein privates Zweierabteil an, so dass Frau November anders als im schwedischen Norrland-Zug weder von einer geschwätzigen Frau Övre oder einer müffelnden Frau Mellan belästigt wurde.__________________________

Praktische Tipps:

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Der östliche polnisch-slowakische Karpatenkamm ist von Deutschland aus am komfortabelsten mit dem Nachtzug von Prag nach Kosice bzw. Humenne zu erreichen. Hin- und Rückfahrt kosten selbst im Schlafwagen bei rechtzeitiger Buchung über die CD-Website umgerechnet 62 EUR, für die Reststrecke per Bus sind 6-7 EUR fällig.

Über Polen geht es vermutlich am schnellsten mit Fernbussen, ab Berlin z.B. bis Rzeszow direkt mit Polskibus in 10 Stunden, dann noch einmal mit örtlichen Bussen über Krosno bis Barwinek (2,5-3h) oder über Sanok nach Wetlina (4h).

Lebensmittel können in jedem Dorf auf polnischer Seite nachgekauft werden, man muss also nicht alles mitschleppen. Polnische Zloty aber nicht vergessen! Die Dörfer auf slowakischer Seite sind meistens weiter vom Kamm entfernt, außerdem gibt es nicht so eine ausgeprägte Tante-Emma-Laden-Kultur wie in Polen.

Danke für diesen haarsträubenden Reisebericht so ganz nach meinem Geschmack.

Danke für diesen haarsträubenden Reisebericht so ganz nach meinem Geschmack.

Kommentar